10.8.46. Warum sagt man “Er weiß, was er meint”? Woher weiß man, daß er's weiß? Wenn er es weiß, ich aber nicht weiß, was er meint, – wie wäre es, wenn ich's wüßte? Ja, wenn ich's wüßte & er nicht? Wie müßte sich Einer benehmen, damit wir sagen würden: “Er weiß, was der Andre erlebt”? |

Muß es aber einen Fall geben, den

wir, konsequenterweise, so beschreiben würden? Es

ist nicht einmal klar, daß irgendeine Erscheinung mit den Worten

beschrieben werden müßte “A hat Schmerzen im

Körper des B”

D.h.: man kann zwar sagen “Wäre das nicht eine folgerechte Anwendung dieses 2 Ausdrucks!” || dieser Ausdrucksweise! aber ich

mag, oder mag nicht geneigt sein, sie folgerecht zu

nennen. |

Von den Melodien

Schuberts kann man sagen,

sie seien voller Pointen, & das

kann man von denen Mozarts nicht sagen; Schubert ist barock. Man kann auf gewisse

Stellen einer Schubertschen

Melodie zeigen & sagen: siehst Du, das ist der Witz

dieser Melodie, hier spitzt sich der Gedanke zu. |

Auf die Melodien der verschiedenen Komponisten kann man jenes

Prinzip der Betrachtung anwenden: jede Baumart sei in anderem

Sinne ‘Baum’.

D.h.: Laß Dich 3 nicht irreführen dadurch, daß

man sagt, alles dies seien Melodien. Es sind Stufen auf

einem Weg, der von etwas, was Du keine Melodie nennen würdest zu

etwas führt, was Du auch keine nennen würdest.

Wenn man bloß die Tonfolgen & den Wechsel der Tonarten

ansieht, so erscheinen alle diese Gebilde allerdings in

Koordination. Siehst Du aber das Feld an, in dem sie

stehen, || (also ihre Bedeutung), so wird man

geneigt sein zu sagen: Hier ist die Melodie etwas

ganz anderes als dort (sie hat hier einen andern Ursprung,

spielt eine andere Rolle, u.a.).

|

“Als Du zu reden anfingst, dachte ich, Du meintest

…” In dieser Äußerung bezieht man

4 sich auf die

Vergangenheit. – Etwa mit Unrecht? –

Freilich nicht. So wenig wie, wenn man

erzählt: “Ich träumte

…” || “Ich hatte gerade

vor dem Aufwachen einen Traum:

…” |

Man sagt natürlich

auch: “Du hast mich gleich von Anfang

verstanden. Ich hab's an Deinem Gesicht

gesehen.” |

In Dir ist eben dasselbe geschehen,

was in mir geschehen ist!” Dasselbe

was || x? Rot &

grün sind nicht dieselbe Farbe, aber wir könnten

einen Begriff X haben der gerade diese beiden

zusammennähme (wenn das,

z.B., für unsere Zwecke wichtig

wäre). |

Erinnere Dich besonders des

5 Ausdrucks in der

Traumerzählung: “Und ich wußte,

daß …” Man könnte denken: Es

ist doch merkwürdig, daß man träumen kann, man habe

gewußt. Man sagt auch: “und ich

wußte im Traum, daß …” |

Nicht alles, was ich tue, tue

ich mit einer Absicht. (Ich pfeife etwas vor mich hin,

etc., etc..) Wenn ich

aber jetzt aufstünde & aus dem Haustor

ginge || träte & || dann

wieder zurückkäme, & auf die Frage

“Warum hast Du das getan” antwortete

“Aus gar keinem besondern Grund”, oder

“Nur so¤”, so fände man

das seltsam. Und jemand, der oft so etwas täte ohne

besondere Absicht, der würde sehr von der Norm abweichen.

Müßte er das sein, 6 was man

“geistesschwach” nennt? |

Denke Dir nun

Einen, von dem man sagen würde: er könne

sich nie an eine Absicht erinnern, außer indem er

sich || , oder nur dadurch, daß er sich an die

Äußerung einer Absicht erinnert. Einer könnte, was wir normalerweise ‘mit bestimmter Absicht’ tun, ohne eine solche tun, es erwiese sich aber dennoch nützlich. Und wir würden vielleicht in diesem || in so einem Falle sagen, er habe mit unbewußter Absicht gehandelt. Er steigt z.B. plötzlich auf einen Stuhl & dann wieder herunter. Auf die Frage “Warum?” hat er keine Antwort; dann aber berichtet er 7 er habe vom || von dem Stuhl aus das &

das bemerkt, so daß es scheint, als wäre er, um dies zu

beobachten, hinaufgestiegen. |

Könnte nun ein

‘Bedeutungsblinder sich nicht ähnlich

verhalten? |

Wo wir sagen “Ich

dachte damals, Du meintest …” sagt er manchmal

“Mir schwebte, als Du das sagtest das Bild vor

…”, & nun zeichnet er etwa

das || ein Bild. Und natürlich kann so

ein Bild auch zur Erklärung seines Verhaltens dienen,

beim Hören der

Worte. || , als er die Worte

hörte. || zur Erklärung

dienen seines Verhaltens als er die Worte hörte.

8 |

Er würde

z.B. sagen: “Es schwebte

mir damals dies Bild vor” & es zeichnen &

dann: “Es sieht dem so & so

ähnlich”. Und nun läßt sich

vielleicht leicht eine Erklärung finden, warum ihm bei dieser

Gelegenheit ein Bild eingefallen ist, das dem … ähnlich

sieht. (Es wäre hier also wieder wie oben

Bewußtes durch Unbewußtes ersetzt.) |

“Es ist schön”,

“häßlich”, “gut” &

“schlecht” ist bessere Propaganda, als

“Tu das!”, “Tu das

nicht!”

“Der moderne Mensch sitzt so” (Loos). “Das tut man nicht!” “…ist gut” ist objektiv. 9 Und was heißt das?

Was ist der Prototyp des Objektiven?

Womit vergleicht man die ethische Aussage, wenn man sie

“objektiv” nennt? |

“Nun,

‘objektiv’ heißt einfach: unabhängig

von uns”. Und an was für eine

Abhängigkeit denkt man da? Nun,

“ … || “Das ist gut” ist

kein Geschmacksurteil. Gewiß; aber worin liegt

der Unterschied? Ist die Antwort nun einfach wieder,

daß gut objektiv sei. – Man will sagen:

“Gut” ist wie “rot”, nicht

wie “angenehm”. Wohl, aber

inwiefern ist “gut” wie

“rot”? Denn in mancher

Beziehung ist der Begriff ‘gut’

ähnlicher dem Begriff ‘angenehm‘. |

Betrachte die beiden

Fälle: 10 1) Ich gebe jemandem

einen zweideutigen || doppelsinnigen Befehl

(z.B. “geh zur

Bank!”) Er macht Anstalten ihn im einen Sinne

zu befolgen; ich stelle ihn zur Rede; er

sagt || versteht mich nun & sagt:

“Ich dachte Du meintest ….”

2) Ich erzähle Einem etwas & er sagt: “Ich dachte zuerst, Du sprachst von …” Es scheint mir nun daß die Worte “Ich dachte Du meintest …” in 1) nicht als Beschreibung von etwas damals Erlebtem aufgefaßt werden müssen, wohl aber die entsprechenden Worte im zweiten Fall. So daß also der Bedeutungsblinde das erste sagen, das zweite aber nicht sagen könnte. Statt dem ersten könnte man einfach sagen: “Ach, Du meinst … , nicht …!”, oder “Ach, Du meinst diese Bank!”, || – & tut nun, was 11 er verlangt. |

“Als ich

sagte ‘Er ist ein Esel’, meinte ich

…” Was für eine Verbindung haben jene Laute

mit diesem Menschen? – Gefragt

“Wen meinst Du?”, werde ich

seinen Namen nennen, ihn beschreiben, seine Photographie zeigen,

etc.. Ist sonst noch eine Verbindung

da? Eine die insbesondre zur Zeit des

Aussprechens bestand? Aber während des ganzen

Satzes, oder nur während ich “Er”

sagte? Keine Antwort! |

Das Erlebnis

während jener Worte möchte ich sagen – wächst

natürlich in diese

Erklärung aus || sich eindeutig in diese Erklärung

hinein. || wächst

automatisch || wie gezwungen in diese

Erklärung aus || hinein || ¤ fordert unzweideutig diese

Erklärung. || wächst

natürlich 12 zu dieser Erklärung

heran. |

Der Schwanz des

Fuchses & das eine aufgehobene

Bein in einer Busch'schen Skizze. – Ich sehe das, wie es gemeint

ist. Ich kann mir natürlich nicht den Fuchs dazu

in der Vorstellung ergänzen. |

Aber es ist doch

so: Ich werde manchmal, im Gespräch

etwa, sagen “Er ist ein Esel” &

wenn man mich fragte “Hättest Du etwas anderes

bei diesen Worten || während dieser Worte erlebt,

wenn wir von N statt von M geredet

hätten || geredet hätten, statt von

M” werde ich zugeben müssen, das

müsse nicht der Fall sein. || zugeben

müssen, das sei nicht

notwendig. || “Nicht

notwendigerweise”.

Anderseits aber scheint es mir manchmal, als hätte ich

während des Aussprechens 13 ein Erlebnis das unzweideutig

ihm angehört. Die Erlebnisse beim Sprechen scheinen eindeutig mit ihm verbunden zu sein. |

“Freilich dachte ich an ihn:

ich || Ich hab

ihn vor mir gesehen!” – aber nicht nach seinem

Bild erkannt. |

Ich sage plötzlich

“Er ist ein Esel”. A:

“Wen hast Du gemeint?” Ich:

“Den N”. A:

Hast Du an

ihn || einen || ihn gedacht,

während Du es || den Satz

sagtest, oder erst als Du die Erklärung

gabst?” – Ich könnte nun antworten,

daß meine Worte “Er ist …” das Ende

eines längeren Gedankenganges gewesen seien. Ich

hätte schon die ganze Zeit an N gedacht. Und

könnte ich nun 14 sagen: die Worte selbst seien

durch kein besonderes Erlebnis an ihn

gekettet || geknüpft gewesen, wohl aber der ganze

Gedankengang? Ich hätte also mit jenen Worten

wohl auch jemand Andern meinen können, & was

sie hießen || auf wen sie sich bezogen

lag in dem was ihnen voran ging.

Muß ich aber, um sagen zu können, ich hätte von ihm geredet, ihn gemeint, an ihn gedacht, – mich wirklich an etwas || ein Erlebnis erinnern können, was || das unbedingt mit ihm zusammenhängt. Könnte es mir also nicht vielleicht immer so vorkommen, als wäre während meiner Worte nichts geschehen, das sich nur auf ihn deuten ließe || läßt? Ich denke mir also, ich sei mir immer bewußt, 15 daß meine Vorstellungsbilder

vieldeutig seien. || sind. Dabei aber

– so nehme ich an – sage ich dennoch:

“Ich habe den … gemeint”.

Aber ist dies nicht eine widersprechende

Annahme? Nein; so verhält es sich ja

wirklich. Ich sage “Ich habe den …

gemeint”; so setze ich fort. |

11.8. Religion

würde mir eine gewisse Bescheidenheit

geben, die mir fehlt. Denn ich bilde mir auf alles halbwegs

Menschliche in mir etwas ein, wie auf eine Eigenschaft die mich

auszeichnet. |

Ich redete zu meinen Nachbarn

über ihren Doktor, dabei schwebt mir ein Bild dieses Menschen vor

– ich habe ihn aber nie gesehen, kenne nur seinen Namen,

& mache mir vielleicht nach diesem ein Bild von ihm.

Wie kann 16 nun dieses Bild charakteristisch

dafür sein, daß ich von ihm rede? –

Und doch kam es mir so vor, bis ich mich daran erinnerte,

daß ich gar nicht

weiß, wie dieser Mann ausschaut. Sein Bild

repräsentiert ihn für mich

also um kein Haar besser als sein Name. |

Wenn ich das

Vorschweben der Bedeutung mit einem Traum vergleiche, so ist

also unser Reden für gewöhnlich traumlos. |

Erinnere Dich

wieder an das Beispiel des wirklich &

männlich empfundenen

a (Maria als

Frauen- &

Männername).

Für gewöhnlich wird

die || diese Endung

weder so noch so empfunden. 17 |

Der

‘Bedeutungsblinde’ wäre also einer, der immer

traumlos reden würde || redete. |

So wie ich eine Schrift

habe, hat mancher Zeichner einen Strich. |

Und man kann

wirklich sagen || fragen: Was

gehen mich seine Träume an? Warum muß mich

interessieren, was er träumt, & ob er träumt,

während er zu mir spricht, oder mich hört? –

Das heißt natürlich nicht, daß sie || diese Träume mich nie interessieren

können. Aber warum sollen || sollten sie

das Wichtigste im sprachlichen Verkehr sein? |

Die

Verwendung des Begriffs ‘Traum’ hier ist

nützlich; aber nur, wenn man sieht, daß sie einen || sie noch einen Fehler in sich birgt. 18 |

“Ich habe die ganze Zeit

gedacht, Du redest von …” – Wie

war das nur? – Nun, doch nicht anders, als

wenn er wirklich von diesem Menschen geredet hätte.

Daß ich später darauf komme, ihn falsch verstanden zu

haben, ändert doch nichts an dem, was beim Verstehen

geschah. – Ist also der Satz “Ich glaubte damals, Du meintest …” der Bericht eines ‘Traumes’, so heißt das, daß ich immer träume, wenn ich einen Satz verstehe. |

Man sagt auch:

“Ich habe angenommen Du redest von …”

& das klingt schon weniger wie der Bericht eines

Erlebnisses. 19 |

“Ich dachte, Du redetest von … & habe

mich gewundert, warum || daß Du von ihm sagst

…” – Dieses Wundern ist wieder in

einem ähnlichen Fall: Auch hier wieder das

Gefühl, als hätte man mit dem Aussprechen

dieses Wunderns || Gedankens das rudimentäre

Erlebnis erst ergänzt! || . |

∣ Der Gedanke, der sich an's Licht arbeitet. ∣ |

Nun, es ist aber doch

wahr! Denn manchmal wenn ich sage

“Ich dachte …” kann ich

berichten, daß ich mir, als ich dachte, eben diese

Worte laut oder im Stillen gesagt hatte; oder daß ich

damals nicht diese aber andere Worte gebraucht habe, wovon die

gegenwärtigen eine sinngemäße Wiedergabe

sind. Das kommt doch 20 manchmal vor! Im

Gegensatz dazu aber ist der Fall, in welchem mein gegenwärtiger

Ausdruck nicht die Wiedergabe von etwas

ist. Denn ‘Wiedergabe’ ist er nur,

wenn er es nach objektiven Regeln ist. ||

nur, wenn es Regeln der Abbildung gibt.

|| , wenn er es nach Regeln der Abbildung

ist. |

Die Fähigkeit, oder

Neigung || Das Vermögen oder die Neigung, zu

sagen, man habe ein isoliert ausgesprochenes Wort in einem, oder

in einem andern Sinn || in diesem & nicht in einem

Sinne aufgefaßt, scheint nicht besonders nützlich

zu sein. Es scheint man könne sich

vorstellen, daß dieses Erlebnis Einem fehlt, ohne

daß er dadurch || dabei mehr verliert, als einer der

keine || nicht Farben mit Vokalen

assoziiert. Anderseits aber, scheint nun 21 diese Neigung || dieses

Vermögen nur ein Spezialfall eines || des viel wichtigeren. Und ich bin

nicht im Stande das Wichtige vom

Unwichtigen zu

trennen || sondern || abzusondern. |

Was hat der

verloren, der, wenn er das Wort sondern isoliert hört, nicht

sagen kann, er habe es als Zeitwort, oder Bindewort

gehört? Doch gewiß nicht viel. –

Wer nicht im Stande wäre, zu

sagen: “sondern” könne ein Zeitwort

& ein Bindewort sein, oder Sätze bilden zu

können, || zu bilden, in denen es das eine oder andere

ist, der könnte gewisse Volksschulübungen || einfache Schulübungen nicht bewältigen.

Aber das wird von einem Schüler nicht

verlangt: das Wort isoliert so & so aufzufassen,

oder zu berichten, wie er's aufgefaßt hat.

22 |

Ich

möchte sagen: das Gespräch, die Anwendung &

Ausdeutung der Worte fließt dahin, & nur in

diesem || dem Fluß || nur im Fluß

hat das Wort seine

Bedeutung. “Er ist

abgereist.” –

“Warum?” Was meintest Du, als Du das

Wort “warum” aussprachst?

Woran dachtest Du? (Und

wie?) |

Was

gäbe ich, wenn ich aussprechen

könnte, was in meinem Gemüt

ist? Die Angst; der Zweifel, die Sehnsucht, die

Beklemmung. |

Was meintest Du als Du

“warum?” fragtest? – Ich

meinte: “warum ist er abgereist?”

– “Wen hast Du mit “er”

gemeint? – Den, ||

… , von dem Du sprachst. – Und das

alles hast Du gemeint, wie || als Du das

Wort 23 “warum”

aussprachst? |

‘Ihn meinen’ –

‘Ihn schlagen’ |

Der Vergleich des Bedeutung-Empfindens mit dem Traum

hilft,

indem er die

Rolle || Verwendung der Vergangenheit beleuchtet; aber er schadet

dadurch, daß er diese

Rolle || Verwendung als etwas zu spezielles erscheinen läßt. |

“Ich dachte, Du meintest

den” –

Nun || nun das heißt

nicht dasselbe wie “Ich denke Du hast den

gemeint”. Laß Dich den Vergleich mit einem

andern Gebrauch der Vergangenheit nicht irremachen

[upset] || verwirren! |

Wir spielen dieses Spiel:

Es sind Bilder da & Worte werden ausgesprochen

& wir müssen auf das Bild zeigen das dem Wort

entspricht. 24 Unter den Worten sind auch

mehrdeutige. Mir fällt bei dem Wort …

erst eine Bedeutung ein & ich zeige auf

ein Bild, später erst eine andere & ich zeige auf

ein andres. Wird der Bedeutungsblinde dies tun

können? Freilich. – Aber wie ist es

damit: Ein Wort wird genannt, mir fällt

seine Bedeutung || eine seiner

Bedeutungen ein, ich kann aber das

entsprechende Bild nicht finden || . Ich sage sie nicht,

suche aber nach dem Bild.

Noch

ehe || Ehe ich es gefunden habe fällt mir

eine zweite || noch

eine Bedeutung des Wort's ein; ich

suche nach den entsprechenden Bildern &

sage: “¤Ich weiß

jetzt zwei Bedeutungen” || “Mir ist

gerade eine zweite Bedeutung

eingefallen.”

Wenn ich die Bilder gefunden habe sage ich: || Und dann erkläre ich

“Erst ist mir diese Bedeutung eingefallen,

nachher die.” Kann das der

Bedeutungsblinde? – Kann er 25 nicht sagen er wisse die Bedeutung des

Worts, sage sie aber nicht? Oder kann er nicht sagen, sie

sei ihm jetzt eingefallen, er sage sie aber nicht? – Mir kommt vor, beides könne er sagen.

Dann aber doch auch: “Als Du das Wort sagtest,

fiel mir diese Bedeutung ein:” Und

warum nun nicht: “Als ich das Wort sagte meinte

ich's zuerst in dieser

Bedeutung”? |

Der Bedeutungsblinde wird

jedenfalls nicht geneigt sein, in der Bedeutung eines Worts ein

Erlebnis beim Hören oder Sprechen des Worts zu sehen.

|

Denk hier an den Gebrauch des Signals

“Jetzt kann ich's” & die

Aussage: “Als ich Dir das Zeichen

machte, konnte ich's.” 26 |

Der Bedeutungsblinde soll also sagen

können, es sei ihm zuerst eine

dann || später eine zweite Bedeutung des

Wortes eingefallen, – ohne daß er

uns || doch

die || diese Bedeutungen

ausspricht || erklärt. |

12.8. Möge das

Herzweh mich zur richtigen Handlung

führen. Kannst du dir nicht folgendes denken:

daß B. ganz

aus seiner Liebe zu dir herauswächst; so nämlich, wie man

sich schon als Knabe nicht mehr an das erinnert, was man als kleines

Kind gefühlt hat & jede Kindeszuneigung, ohne

Treulosigkeit, desavouiert || vergißt. |

Jeder Kritiker

kritisiert mit seinem eigenen Ich & sein

Maß zeigt sich in seiner Kritik. Er

faßt nur so viel, als sein Inhalt erlaubt. 27 |

‒ ‒ ‒ Und wenn

der Bedeutungsblinde dies sagt, tut er etwas ähnliches –

meine ich – wie wenn Einer sagt:

“Jetzt kann ich fortsetzen” &

später, – ohne wirklich fortgesetzt zu haben –

“Jetzt weiß ich noch eine Art || noch eine andere Art, fortzusetzen”. – Und nun soll er dennoch nicht sagen können, er hat

das Wort in || mit dieser Bedeutung

gehört, es mit dieser Bedeutung erlebt. |

Die Bemerkung in || des Jucundus im ‘Verlorenen Lachen’ seine Religion bestünde daraus, daß || : er wisse, sein Schicksal könne sich zum Schlechten wenden, wenn es ihm jetzt gut gehe – dies || , – wenn es ihm jetzt gut geht, – sein Schicksal könne sich zum Schlechten wenden. – Dies drückt eigentlich die gleiche Religion aus, wie das Wort “Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.” 28 |

Wenn ich das Wort

“sondern” als Bindewort höre || denke, so kommt es mir vor, als || , es läge

das darin, daß ich es dann mit einem kleinen

“s” geschrieben denke –

obwohl || wo doch auch das Zeitwort

ebenso || ganz ebenso geschrieben wird!

Das zeigt, daß das Bild gar nichts mit dieser Deutung,

Auffassung, zu tun haben muß. || , daß das

Bild(,) welches hier das Symbol

dieser || der Deutung || Auffassung zu sein scheint, wirklich

(gar) nichts mit ihr zu tun haben muß.

|

Der Bedeutungsblinde wäre

eigentlich der, der nur das leerlaufende Erlebnis der

Bedeutung nicht hätte. |

Es ist, als hätte das Wort, das

ich verstehe, ein bestimmtes 29 leichtes Aroma das dem

Verständnis entspricht. Als unterschieden sich

zwei mir wohlbekannte Wörter, nicht bloß durch ihren

Klang oder ihr Aussehen, sondern, auch wenn ich mir nichts

bei ihnen vorstelle, noch durch eine

Atmosphäre. –

Aber erinnere Dich daran, wie die

Namen berühmter Dichter & Komponisten eine eigene

Bedeutung in sich aufgesogen zu haben scheinen.

So daß man also sagen kann:

“Beethoven” & “Mozart” klingen nicht nur anders

sondern es begleitet sie auch ein anderer Charakter.

Wenn Du aber nun diesen Charakter näher

beschreiben solltest, – würdest Du ihre Bilder

zeigen, oder ihre Musik? |

Und nun wieder der

Bedeutungsblinde: Er würde nicht 30 empfinden, daß die Namen sich beim

Hören, oder

Sehen || Ansehen

durch ein unwägbares Etwas unterscheiden.

Und was hätte er nun dadurch verloren? – Und

doch, wenn er einen Namen hört, kann ihm erst ein

Träger, & dann || später ein andrer

einfallen. – Wenn ihm nun ein Mann

dieses || Einer dieses Namens einfällt, so sagt er

nun nicht, er erlebe den Namen in besonderer

Weise. Es geht, sozusagen, alles trocken vor sich.

|

Erinnere Dich an das Wort: jedes Wort habe nicht nur eine

Bedeutung sondern auch eine Seele. |

Nun weiß ich, was dieser Ausdruck bedeutet;

nun weiß ich, wie diese Melodie zu singen 31 ist – & nun folgt eine

längere Erklärung. Und wie konnte ich das alles

in einem Augenblick wissen. War es mir alles

gegenwärtig? Diese

Ausdrucksweise verwirrt nur!

Das ist es, was man sich nicht zusammenreimen

kann. |

Ich sagte; || , die Worte “Jetzt

kann ich's!” drücken kein

Erlebnis aus. Nun, so wenig wie die:

“Jetzt werde ich den Arm heben”. – Warum aber drücken sie kein Erlebnis, kein

Gefühl, aus? – Wie werden sie denn

gebraucht? Beide, z.B., als

Einleitung zu einer Handlung. Die Tatsache, daß eine

Aussage auf einen Zeitpunkt Bezug nimmt, & in

welchem || dem nichts in der

Außenwelt geschieht wovon sie

spricht || was sie meint, beweist || zeigt uns

nicht, daß sie von einem Erlebnis sprach. 32 |

Denk an das

‘Aufzeigen’ der Schüler, wenn sie eine Antwort

wissen. Muß er sich die Antwort im Stillen

vorgesagt haben um mit Sinn aufzeigen zu können?

Und was muß in ihm dazu vorgegangen sein? – Nichts. Aber es ist wichtig, daß er

für gewöhnlich eine Antwort gebe, wenn er

aufgezeigt hat. Und || ; und

das ist das Kriterium (dafür),

daß er das Aufzeigen versteht. |

13.8.

Sich &

seine Arbeit verstehen ist schwer.

Hardy,

z.B.,

möchte als Künstler

gelten || will ein Künstler sein, weil er sich &

seine Arbeit nicht versteht, & ich verstehe mich

auch nicht. Vielleicht kann man sich selbst

nur schlafwandlerisch verstehen.

D.h., wenn man die Augen öffnet,

versteht man sich nicht mehr. Oder, das

Verstehen ist dann

ein || liegt dann im Kampf, gegen die 33 Eitelkeit. Es ist

hier ein ähnlicher Fall, wie wenn Einer seine Stellung in

einer Gesellschaft nicht versteht. Soll er versuchen

sich zu kleiden wie sie, soll es ihm gleichgültig sein, wie er

gekleidet ist, soll er stolz darauf sein, nicht wie die Andern

gekleidet zu sein; soll er sich in ihr Gespräch mischen,

& welche Rolle soll er dabei || darin

spielen? Wird er

‘self conscious’, so ist

es schwer. Was ist der Wissenschaftler? ist er

Wahrheitsforscher, oder Wohltäter der Menschheit, oder

Künstler, oder ist er Handwerker? Hätte er

Religion, so wäre seine Schwierigkeit behoben.

|

Wenn ich

sage ‘Ich fühle daß meine

Seele rechts hinter mir steht, wie ein gelblicher Schatten”,

so 34 ist das der

primäre Ausdruck eines Erlebnisses: Ich

habe nicht gelernt, dies in dem & dem Fall zu sagen,

ebenso, wenn ich einen Traum berichte & sage

“Es kam mir vor, ich sei ein Sessel, dessen

Füße in Ordnung seien, aber nicht der

Sitz”. – Wenn hier Einer geneigt ist

eine Ausdrucksweise zu wählen, ein Andrer eine andere,

so sind ihre Erlebnisse verschieden; man kann nicht sagen:

sie meinen dasselbe, drücken es nur anders aus.

Anwendung auf das Erlebnis der Bedeutung & den

Unterschied zwischen dem Bedeutungsblinden &

Nicht-Bedeutungsblinden || Nicht-Bedeutungsblinden. |

Lerne aus den

Schrecken des Lebens. |

Der Bedeutungsblinde

wird 35 also

‘aufzeigen’; & ist es nun so: er

wird || werde nicht geneigt sein, zu sagen,

die Bedeutung sei schon in einer Atmosphäre gewesen || gelegen, die das gehörte Wort umgeben habe –

& ähnliches? |

Kann man von subjektiven

& objektiven Unterschieden zwischen Erlebnissen reden? – Subjektive Unterschiede sind solche for which

I have to take the subject's word – die ich vom

Subjekt auf Treu & Glauben annehmen muß. Wenn er

also z.B. sagt, er habe jetzt

stärkere Schmerzen als früher; oder wenn er einfach

sagt “Ich fühle mich jetzt nicht so, wie

früher, ich fühle mich irgendwie anders.”

Kann man aber nun auch sagen, eine visuelle Vorstellung

& ein Nachbild – z.B. –

unterschieden sich eben subjektiv? 36

(Oder, eine Erinnerung &

eine Erwartung, etc.,

etc.?) Wie wüßte man denn,

was man miteinander verglichen hat! Denn

was Einer für verschieden fand, konnte ein

Andrer gleich finden. || Denn, was

Einer für verschieden befand, konnte

ein Andrer gleich finden. |

Der

Bedeutungsblinde wird also nicht sagen: “Ich habe

jetzt das Wort als Zeitwort gehört”, oder “als

Zeitwort in mir gehört”. |

Was verliert der,

z.B.,

der || der, z.B., nicht findet, daß

die Endung “a” des Namens Maria

ihren Charakter ändert wenn der Name einmal als Frauenname

einmal als Männername gebraucht

wird? Man könnte sich denken, daß er für

gewisse Effekte in der Musik oder Dichtung unempfindlich 37 wäre. |

“Es ist gar nicht mehr dasselbe Wort”

– wenn man, was Bindewort war, als Zeitwort

erkennt. Es ist als schnitten sich zwei

Bedeutungen im selben Wort, in derselben Buchstabenreihe.

|

14.8.

Upset. Höre nicht

von R.¤ Ich

denke täglich darüber nach, & daß ich die

richtige Stellung zu diesem

Verlust gewinnen sollte. Nichts

scheint mir wahrscheinlicher, als daß er mich verlassen hat,

oder im Begriffe steht es zu tun, & nichts, in einem Sinne

natürlicher. Ja ich fühle auch daß ich diesem

Geschehen freien Lauf lassen muß, daß ich getan habe

was ich konnte & es jetzt

aus meiner Hand ist. Und doch ist mir an jedem Morgen, wenn

ich wieder keinen Brief finde

unheimlich

zumute. Ich fühle, als

hätte ich etwas noch nicht eingesehen; als müsse

ich einen 38 Standpunkt finden von dem aus mehr

Wahrheit zu sehen ist. |

“… von einem bösen Geist

im Kreis herum geführt, & rings umher ist schöne,

grüne Weide.” |

Es ist schwer

sich recht zu verstehen, denn dasselbe, was man aus Größe

& Güte tun könnte, kann man aus

Feigheit oder Gleichgültigkeit tun. Man kann sich

freilich so & so aus wahrer Liebe benehmen, aber auch aus

Hinterlist & auch aus Kälte des Herzens. Sowie

nicht alle Milde Güte ist. Und nur wenn ich in

Religion untergehen könnte, könnten diese Zweifel

schweigen. Denn nur Religion könnte die

Eitelkeit zerstören & in alle Spalten dringen.

|

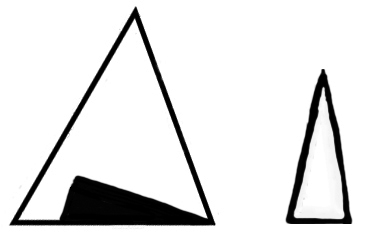

Denke, ein Gegenstand,

der die Gestalt zweier Gebrauchsgegenstände hätte;

etwa 39 ein Schüreisen

hätte auch die genaue

Gestalt einer gewissen Waffe || das auch die genaue Gestalt einer

gewissen Waffe hätte, so daß der Griff des

Schüreisens der Kopf der Waffe, der Griff der Waffe das

vordere Ende des Schüreisens wäre.

Diese Gestalt könnte Vielen wie ein Witz

vorkommen. || Viele wie ein Witz

anmuten. Man könnte aber sehr wohl

den doppelten Gebrauch || die doppelte

Gebrauchsweise erkennen, ohne dieses Gefühl

des Witzes. || ohne die Empfindung des

Witzes. Daß die Worte “Time flies” einen doppelten Gebrauch haben, müßte uns nicht komisch anmuten. Wir sind aber geneigt, zu sagen: der Ausdruck schnappt von einer Bedeutung in die andere um. (Wie die Zeichnung des Würfels von einer Bedeutung in die andre.) Als wären den beiden Ausdrücken nur die Buchstaben gemein, während etwas anderes, der eigentliche Körper des Ausdrucks 40 ein andrer

wäre. || der eigentliche

Körper ein andrer wäre.

|

Was heißt es

nun || nun dies:

‘“f1(f2)”,

wo f1 = f2,

hat keinen Sinn’? Heißt es nicht:

‘“f1(f2):

f1 = f2” hat keinen

Sinn’? Und tut das etwas anderes als den

Ausdruck “f1(f2):

f1 = f2” oder den

“f(f)”

verbieten? Es heißt also nicht:

‘Diese Bedeutungskörper geben keinen

Sinnkörper’ oder ‘diese Bedeutungen passen

nicht zusammen’. D.h., es

wird hier nicht von einer Denkunmöglichkeit im || in

einem psychologischen Sinne geredet. Und das Wort

“Denkunmöglichkeit” sollte nicht

verwendet 41 werden. |

“Die Worte

‘die Rose ist rot’ sind sinnlos, wenn das Wort

‘ist’ die Bedeutung ‘ist

gleich’ hat.” || die Bedeutung

von ‘ist gleich’ hat.”

Wir haben die Idee, daß, wer versuchte, die Worte “die Rose ist rot” mit diesen Bedeutungen der Worte auszusprechen, beim Denken steckenbleiben müßte. (Wie auch, daß man einen Widerspruch nicht denken kann, weil der Gedanke einem sozusagen zerbricht.) Man möchte sagen: “Du kannst diese Worte nicht so meinen & noch einen Sinn mit dem ganzen verbinden.” |

Ich trachte eigentlich nur den Wahnsinn

von mir fernzuhalten. |

Zu einer rechten Liebe gehört, 42 daß man daran denkt, was der

Andre leidet. Denn der Andre leidet auch, ist

auch ein armer Teufel. |

Könnte man sagen, die

Bedeutungsblindheit würde sich darin äußern, daß man

diesem Menschen nicht mit Erfolg sagen kann: “Du

mußt das Wort als … hören, dann wirst Du den Satz

richtig sagen || sprechen”.

Das ist die Anweisung die man einem beim Spielen eines

Musikstückes geben kann || gibt. “Spiel das, als ob es die Antwort

wäre” – & man macht etwa eine Geste

dazu. Aber wie übersetzt Einer nun diese

Geste in das Spiel? Nun,

wenn || Wenn er mich versteht,

spielt er es nun meinem Wunsch gemäßer. Aber könntest Du so eine Anweisung nicht auch mit Hilfe 43 von

“stärker”, “schwächer”,

“schneller”, “langsamer”,

geben? Nein; ich könnte es nicht. Denn

wenn er nun auch das eine stärker, das

andre leiser || diesen Ton stärker, jenen leiser spielt, so

weiß ich's nicht einmal. Ich kann || So kann ich ihm auch sagen “Mach ein

verschmitztes Gesicht” & wüßte wenn

er eins gemacht hat, ohne die geometrischen

Veränderungen || Gestaltveränderungen des Gesichts

vorher, oder nachher, beschreiben zu können. |

Ich will also sagen: Wer –

z.B. – das Wort

“pas” in

“je ne sais pas” nicht als

“Schritt” empfinden kann, dem kann man

nicht einen Ausdruck der Stimme beibringen, || eine Feinheit

der Betonung beibringen, indem man ihm sagt “sprich es

in dieser Bedeutung aus”. Wenn man vorliest & gut 44 vorlesen will, begleitet man die Worte

mit stärkeren Vorstellungen. Wenigstens ist es

oft so.

Manchmal aber

[“Nach Korinthus von

Athen … ”] ist es die Interpunktion,

d.h., die genaue Intonation & die

Länge der Pausen, auf die uns alles ankommt.

|

Denk Dir, ich zeigte auf diese gelb getünchte Wand &

sagte: “Jede Farbe hat nicht nur einen

bestimmten Ton, sondern auch einen bestimmten

Charakter”. Und könnte man nicht versucht

sein zu sagen, || : jedes Wort, das wir

verstehen, habe nicht nur einen bestimmten Klang, sondern

auch einen bestimmten Charakter, welcher mit seiner Bedeutung im

Zusammenhang steht? |

Warum soll man nicht sagen, wem die

Bedeutung eines Wortes einfällt, 45 der erlebe in diesem Augenblick die

Bedeutung? Man kann es sagen, – wenn es nichts

andres bedeutet als, || : sie sei ihm

eingefallen. – Aber hier ist nun kein Problem:

“Wie konnte sie ihm

einfallen?!” Denn wir schauen nun nicht

nach etwas aus, was im Stande sei, || wäre, die ganze Bedeutung des Worts zu

enthalten. || fassen. Noch sagen wir,

das augenblickliche Verstehen sei eben ein spezifischer,

nicht-analysierbarer seelischer Vorgang; denn wir

können ja nicht fortsetzen: “nämlich

dieser. – Nur, wenn man sagt, man

‘erlebe’ die Bedeutung des Worts, wenn sie einem

einfällt, so ist die Fragedes Erlebens || , ob das Erleben

der Bedeutung dem (Erleben) eines

Vorstellungsbildes, z.B., analog ist.

|

15.8. Es ist

sehr schwer eine große Hoffnung wirklich zu

töten. Es ist immer noch etwas Leben in ihr;

sie regt sich noch immer. 46 |

Es ist merkwürdig, wie schwer es

uns fällt zu glauben, was wir nicht selbst

einsehen. Wenn ich z.B. bewundernde

Äußerungen der bedeutenden

Männer mehrerer Jahrhunderte über

Shakespeare höre,

so kann ich mich eines Mißtrauens nie

erwehren, es sei eine Konvention

gewesen, ihn zu preisen; obwohl ich mir doch sagen muß, daß es

so nicht ist. Ich brauche die Autorität eines

Milton um wirklich

überzeugt zu sein. Bei diesem nehme ich an, daß er

unbestechlich war. – Damit meine ich aber

natürlich nicht, daß nicht eine ungeheure Menge Lobes ohne

Verständnis & aus falschen Gründen

Shakespeare gespendet

worden ist & wird, von tausend Professoren der

Literatur. 47 |

Wenn man fragt: “Ist das Erleben einer Bedeutung

analog dem Erleben eines Vorstellungsbildes”, so

meint man: ist der Unterschied nicht einfach der eines

andern Inhalts? Nun, welcher ist der Inhalt des

Vorstellungserlebnisses? “Es ist

dieser.” –

Aber || ” – aber dabei muß ich auf

ein Bild, oder eine Beschreibung zeigen. –

“Man erlebt hier & dort

– || – möchte man

sagen– nur || .

Nur etwas Anderes. Ein anderer Inhalt

wird dem Bewußtsein dargeboten, || – steht

vor ihm.” Und das ist natürlich ein

sehr irreführendes Bild. Denn es ist die Illustration

zu einer Redewendung, die﹖ nichts

erklärt. Ebenso könnte man, um den

chemischen Symbolismus einer Strukturformel zu erklären,

Bilder entwerfen, || Zeichnungen produzieren,

in denen die Elemente als Menschen

dargestellt 48 wären, die sich die

Hände reichen. (Illustrationen der

Alchimisten.) |

Wenn jemand sagt, er habe das

Vorstellungsbild von einer goldglänzenden Kugel gehabt, so werden

wir das verstehen; aber nicht, wenn er sagt, er habe eine

goldglänzende Kugel vor sich gesehen, die innen hohl

war. || goldglänzende,

hohle Kugel vor sich gesehen. Im Traum aber

könnte man eine solche Kugel sehen &

wissen, daß sie hohl sei || sie sei

hohl.

|

Ich frage mich “Was

würde mir am wehesten

tun?”, was

suche ich mir vorzustellen. “Was würde

mich am schwersten verletzen?” |

Die

Schwierigkeit tief fassen, ist 49 das Schwere. Denn seicht gefaßt, bleibt sie eben Schwierigkeit. Sie ist mit der Wurzel auszureißen; & das heißt, man muß auf neue Art anfangen, über diese Dinge zu denken. Die Änderung ist z.B. eine so entschiedene, wie die von der alchemistischen zur chemischen Denkungsweise. – Es ist die neue Denkweise, die so schwer festzulegen ist. |

Ist sie || die

neue Denkweise festgelegt, so verschwinden die alten

Probleme; ja es wird schwer, sie wieder zu erfassen. Denn

sie sitzen in der Ausdrucksweise; & wird eine neue

angezogen, so streift man die alten Probleme mit dem alten Gewand

ab. || , so legt man die alten Probleme mit dem

alten Gewand beiseite. 50 |

Die Weisung “Wie aus

weiter Ferne” bei Schumann. Muß Jeder eine solche

Weisung verstehen? Jeder, z.B., der

die Weisung “Nicht zu geschwind”

verstünde? Ist nicht die Fähigkeit, die

dem Bedeutungsblinden abgehen soll, von dieser Art? |

Kann man das

Verstehen einer Bedeutung festhalten, so wie ein

Vorstellungsbild? Wenn mir also plötzlich eine

Bedeutung des Worts einfällt, – kann sie mir auch vor der

Seele stehenbleiben? |

Warum ist mir das eingefallen, als || da ich über den Unterschied zwischen dem ‘Erleben’ der Bedeutung & des Vorstellungsbildes nachdachte? (Ist es nicht beinahe, wie wenn man einen Diphthong gedehnt ausspricht?) 51 |

Wenn der blitzartige Gedanke

nicht wie das schnelle Ablaufen eines Prozesses ist, sondern wie

das momentane Aufblitzen eines Bildes, dann || so

müßte sich doch das Bild, & damit der Gedanke, auch

festhalten lassen. |

“Der ganze Plan stand mir

mit einem Schlage vor der Seele & blieb eine || blieb

so eine Minute lang stehen.” Da

möchte man meinen, daß, was (da)

stehenblieb, nicht dasselbe (gewesen) sein

könnte, wie (das), was aufblitzte.

(Wie wenn man einen Diphthong dehnt.) |

Geschah

nämlich dies, daß ich sagte

“Jetzt hab ich's!” (also

das Aufzucken) so kann man freilich nicht davon reden, daß

das stehenbleibt. 52 |

16.8. Mein Gedanke

war nämlich, daß man sich nicht dagegen wehren würde, das

Einfallen der Bedeutung ein Erlebnis der Bedeutung zu nennen,

wenn man es für eine Zeit festhalten & also

betrachten könnte. Oder auch: wenn man es

festhalten könnte, wäre man

nicht mehr geneigt zu sagen, man hätte gar nichts erlebt, –

jedenfalls nichts, was für die Bedeutung die uns

eingefallen ist charakteristisch wäre. –

Nehme ich jetzt, allem Anscheine, aller Neigung, entgegen ein

Erleben der Bedeutung an, so stelle ich mir's als

etwas kaum sichtbares, graues vor, & auch das nur gezwungen

durch die Worte, die ich gebrauche. |

Ich mache Denken mein

Geschäft, darum sollte ich eigentlich

vernünftig 53 denken können.

|

Was soll

ich Einem erwidern, der sagt, das Erleben der Bedeutung,

wenn einem die Bedeutung einfällt, sei analog

dem Erleben des Vorstellungsbildes? Was soll ich

dem erwidern, der sagt, Sein sei auch eine

Tätigkeit? (Oder:

Ähnlich-sein.) Nun, ich könnte natürlich sagen: “Ich erlebe, wenn mir die Bedeutung einfällt || in so einem Falle, wirklich nichts, außer, etwa, einem Vorstellungsbilde, den Worten die ich sage & dergleichen.” – Aber darauf könnte immer ein Andrer sagen: Er erlebe doch mehr; die Bedeutung stünde irgendwie wirklich vor seinem Geiste || vor seinen Augen. |

“Ja, ich weiß

das Wort. Es liegt mir auf der Zunge.”

Hier drängt sich einem die Idee von dem Spalt

(‘gap’) auf, von dem

James spricht, 54 in welchen nur dieses Wort

hineinpaßt. U.s.w.

– Man erlebt irgendwie schon das Wort, obwohl es noch nicht

da ist. – Man erlebt ein wachsendes

Wort. – Und ich könnte natürlich auch sagen,

ich erlebte eine wachsende Bedeutung, oder wachsende Erklärung

der Bedeutung. – Seltsam ist es nur, daß wir

nicht sagen wollen, es sei etwas dagewesen, was dann zu dieser

Erklärung herangewachsen ist. Denn wenn Du

‘aufzeigst’, sagst Du, Du wüßtest es

schon. – Wohl; aber Du könntest auch sagen

“Jetzt kann ich's sagen” &

ob sich das Können zu einem Sagen

auswächst, das weißt Du nicht. Und wie, wenn man

nun sagte: “Das Sagen ist dann die Frucht

dieses Könnens, wenn es aus diesem Können

gewachsen ist.” 55 |

Als ich es sagen wollte,

sagen konnte, habe ich es ja nicht

gesagt. |

Und wenn Du nun

sagst: “Aber das Wollen, & das

Können, dieses Vorgangs muß eben von solcher Art sein,

daß es nur das Wollen (Können)

dieses Vorgangs sein konnte, – so heißt das eben

nichts. Die Worte “Ich will

(kann) … tun || das &

das tun” enthalten schon die des Satzes

“Ich habe das & das getan”.

|

Natürlich ist auch an der Erklärung, die Bedeutung

oder ihre Erklärung sei aus einem gewissen Keim

gewachsen, etwas nicht in Ordnung.

Tatsächlich nehmen wir auch so ein Wachsen nicht wahr; oder

doch nur in ganz seltenen Fällen. 56 Und diese Erklärung entspringt

eben aus der Tendenz zu erklären, statt bloß zu

beschreiben. |

Ich fühle mich müde, & weiß nicht ob wegen

vieler Angst & Sorge, oder ob es eine andere Art der

Erschöpfung ist. |

Das bloße Beschreiben ist so

schwer, weil man glaubt zum Verständnis ||

Verstehen der Tatsachen diese ergänzen zu

müssen. Es ist, als sähe man eine

Leinwand mit disparaten || verstreuten

Farbflecken, & sagte: so wie sie da sind, sind sie

unverständlich; verständlich || sinnvoll

werden sie erst, wenn sie

sich || man sie zu einem Bild || einer

Gestalt ergänzt. – Während ich

sagen will: hier ist das Ganze.

(Wenn Du es ergänzt, verfälscht Du es.)

57 |

Unsere

gewöhnliche Sprache unternimmt aber schon dieses

Ergänzen. Sie packt die Begriffe so ein, daß alle

durch die Emballage die gewünschte Form

erhalten. |

Nun, wie kommt man denn dazu, zu sagen

“Ich hab mich jetzt an eine Bedeutung

erinnert”? & wie dazu, zu sagen

“Ich habe jetzt sein || dieses Gesicht

vor mir gesehen”? |

17.8. Schau

dich an, & Du wirst Dich nie

verstehen. Denn du siehst

dich in einer Reihe von Bildern & am

Schluß zerfließen sie alle. Denn man kann

sich nicht selbst von außen ansehen, weil man sich ja wirklich

nicht sieht, nur erraten kann wie man aussähe. Man

kann sich wohl fragen: Was würde ich von einem Andern

unter diesen Umständen sagen. Aber 58 die Antwort ist: Ich

weiß es nicht. Und wenn ich's wüßte,

so wäre damit nicht gesagt, daß ich gegen diesen Andern

gerecht wäre. Es ist ebenso ekelhaft, über sich

selbst ein seichtes Urteil zu fällen, sich billig als die Figur

einer || dieser oder jener Komödie

oder Tragödie sehen, als einen Andern.

Denke, daß was nur ein Unglück welcher Schmerz immer dich ereilt, du es verdient hast. |

Freilich ist mir die Bedeutung damals

eingefallen! Nicht zu der Zeit, da ich es berichte, noch

in der Zwischenzeit! || . Das ist es eben, was man so nennt: das ist eben der Gebrauch der Worte “Mir ist die Bedeutung eingefallen”. (“in this so called 20th century”) |

“Beschreiben”! Aber was

beschreiben? 59 Wie macht man's, daß

einem die richtigen Tatsachen zur richtigen Zeit einfallen?

Denn es ist hier, als hättest Du aus einer großen

Schachtel die Stücke für Dein Jig-saw

puzzle zu wählen. |

“Die || Eine Bedeutung ist doch nicht

etwas, was man erleben kann!” –

Warum nicht? – Die Bedeutung ist kein

Sinneseindruck. Aber was sind

Sinneseindrücke? So etwas, wie ein Geruch, ein

Geschmack, ein Schmerz, ein Klang, etc.,

etc.. Aber was ist ‘so etwas

wie’ alle diese Dinge? Was ist ihnen

gemeinsam? Diese Frage ist natürlich nicht dadurch

zu beantworten, daß man sich in diese

Sinneseindrücke vertieft.

Man könnte aber so fragen: “Unter

welchen || was für Umständen würden wir

sagen, jemand habe eine Art von Sinneseindrücken, 60 die uns fehlen?”

– Wir sagen z.B. von Tieren sie

hätten ein Organ, womit sie das & das wahrnehmen,

& so ein Sinnesorgan muß nicht einem der unsern

ähnlich sein. |

Könnte man sich eine

Sinneswahrnehmung denken, durch welche wir die Form eines soliden

Körpers erfaßten, die ganze Form, nicht nur

das, was sich von einem Standpunkt aus sehen

ließe? So ein Mensch würde

z.B. im Stande sein

einen Körper in Ton zu modellieren ohne um ihn herum zu

gehen oder zu greifen. |

Ist es die

Vielfachheit || Vielfältigkeit der möglichen

Erklärungen einer Bedeutung, die am 61 Grunde davon ist, daß man eine

Bedeutung nicht ‘im gleichen Sinne’ erlebt wie ein

Gesichtsbild? Man möchte alle diese Fragen am verkehrten Ende anfassen, ich meine: man möchte ihre Antworten auf den Kopf stellen. || ich meine: man erwartet den Kopf der Antwort da, wo die Füße sind, u. u.. || anfassen: wo der Kopf der Antwort ist, || wäre, erwartet man die Füße. || anfassen: wo der Kopf der Antwort sein sollte, || wäre, denkt man sich die Füße. |

18.8.

Eine Bedeutung

(zu) erleben, das ist nicht, wie wenn man ein

Vorstellungsbild erlebt, – aber auch nicht wie eine

Tonvorstellung, Schmerzvorstellung,

Geruchsvorstellung! Warum nicht? Eine

Geruchsvorstellung62 wäre doch schattenhaft

genug! – Aber denke, es ist dir

eine Bedeutung eingefallen. Welche?

Du sprichst sie aus, d.h., gibst eine

Erklärung, aber selbst wäre || hätte dir

diese Erklärung vorgeschwebt, so wäre das nicht das

Vorschweben der || dieser

Bedeutung gewesen; denn diese Erklärung hat nun ihre

Anwendung. |

Was macht meine Vorstellung

von ihm zu einer Vorstellung von ihm? –

Was macht sein Porträt zu seinem

Porträt? Die Intention des Malens? Und

heißt das sein Seelenzustand? – Und was

macht eine Photographie zu seinem Bildnis?

Die Absicht des Photographen? Und angenommen ein Maler

hätte die Absicht den N nach dem Gedächtnis

zu zeichnen, aber, geleitet 63 von unbewußten

Kräften, || Kräften im Unbewußten,

zeichnet er ein ausgezeichnetes Bildnis des M, –

würden wir es nun ein schlechtes Bildnis des

N nennen? Und denk Dir Leute, die zum Zeichnen

von Bildnissen abgerichtet sind &

‘mechanisch’ den vor ihnen sitzenden Menschen

abzeichnen. (Menschliche

Lesemaschinen.) Und nun, – was macht meine Vorstellung von ihm zu meiner Vorstellung von ihm? – Nichts von dem, was für sein || das Porträt gilt, gilt von der Vorstellung. Die Frage macht einen Fehler. |

Mir ist eine Bedeutung des Worts

“sondern” eingefallen.

Welche? Das Zeitwort “sondern”.

Was bedeutet das? Das gleiche,

wie “scheiden”. Man sagt

“ich sondere”,

“du sonderst”

etc.. Und was heißt

“scheiden”? 64 Nun kann ich ein Beispiel

geben. etc.. Aber alles das ist

mir doch nicht eingefallen, wie mir die Bedeutung des Worts

“sondern” einfiel. Heißt aber das alles nicht einfach: Der Unterschied zwischen dem Erleben einer Bedeutung & dem Erleben eines Vorstellungsbildes ist der Unterschied zwischen einem Bild & einer Technik? Denn, wem eine Bedeutung einfiel, fiel eine Technik ein. |

Wem die Bedeutung

einfiel & wer sie nicht wieder

vergaß, kann nun das Wort in dieser Weise

anwenden. |

Wem die Bedeutung einfiel, der

weiß sie nun, & der Einfall war der

Anfang || war einfach der Anfang des

Wissens. Hier ist keine Analogie mit dem Erleben

65 eines

Vorstellungsbildes. |

Wie ist es aber, wenn ich zu mir

selbst sage, ich möchte dies – wobei ich etwa auf

eine bestimmte Figur sehe – so & so

(“x”) nennen? Ich kann mir

die hinweisende Definition “Das heißt

‘x’” auch laut vorsagen.

Aber ich muß sie doch auch selber verstehen!

Ich muß also wissen, wie, welcher Technik

gemäß, || gemäß welcher

Technik, ich das Zeichen || Wort

“x” zu gebrauchen gedenke. –

Fragt man mich etwa “Weißt Du auch, wie

Du das Wort gebrauchen wirst?” so werde ich

antworten“Ja” || :

ja. |

Ich

fühle, meine geistige Gesundheit hänge an

einem dünnen Faden. Es ist natürlich die

Sorge & Angst wegen

B. die mich so

abgenützt hat. Und doch 66 könnte auch das nicht geschehen,

wenn ich nicht eben leicht entzündbar

wäre. ‘highly

inflammable’ Ich fühle mich sehr müde, & doch bin ich sicher, ich könnte unter andern Gemütsumständen jetzt ohne üble Folgen einen ziemlich weiten Weg machen, ja vielleicht auch geistige Arbeit leisten. |

19.8. Die

hysterische Angst, die die Öffentlichkeit jetzt vor der

Atom-Bombe hat, oder doch ausdrückt, ist beinahe ein

Zeichen, daß hier einmal wirklich eine heilsame Erfindung gemacht

worden ist. Wenigstens macht die Furcht den

Eindruck, der, vor einer wirklich

wirksamen, bitteren Medizin. Ich

kann mich des Gedankens nicht erwehren: wenn hier

nicht etwas Gutes vorläge, würden die

Philister kein solches Geschrei anheben.

Aber vielleicht ist auch das ein kindischer 67 Gedanke. Denn alles, was

ich meinen kann, ist doch nur, daß die Bombe das Ende, die

Zerstörung eines

gräßlichen Übels, der ekelhaften,

seifenwäßrigen Wissenschaft, in

Aussicht stellt. Und das ist freilich kein unangenehmer

Gedanke; aber wer sagt, was auf eine

solche Zerstörung folgen würde? Die

Leute, die heute gegen die Erzeugung der Bombe reden, sind freilich

der Auswurf der Intelligenz, aber auch das beweist nicht

unbedingt, daß das zu preisen ist, was sie verabscheuen.

|

“Wer

das sagt, kann das Wort so, oder so meinen.”

etc. Man denkt sich also das Wort, oder doch der

Satz, wird von etwas Geistigem begleitet, & diese

Begleitung ist das Wichtige, was die Worte sozusagen

in die, oder die || in die eine, oder

andere Beziehung zur Realität setzt.

Und nun mag zwar diese 68 Ausdrucksweise irreführend sein,

aber das genügt nicht für uns, (um) zu

sagen, || : es werde hier etwas

falsches behauptet.

(Infinitesimalrechnung.) – Denn

es ist ja doch wahr: ich kann die Worte “Das ist

rot” als Definition & als Farbangabe || Beschreibung aussprechen, meinen. |

Woher

aber der Irrtum, oder das irrtümliche Bild? –

Man wendet ein primitives Bild an & sieht in ihm die

Erklärung von etwas was uns rätselhaft

ist. – Die Erklärung || Aufklärung wäre die übersichtliche

Darstellung eines sehr schwer zu übersehenden

Sachverhalts. Statt ihrer geben wir ein Bild, das, wie eben

Bilder tun, zu erklären scheint, aber die

Schwierigkeit ungelöst läßt. ||

ungelöst bestehen läßt. |

Sagst Du aber, der Mensch habe 69 keine Seele, nur einen Leib?

Aber was sagt, der das behauptet? Welcher Stand der Dinge || Sachen behauptet || versichert er, || Sachverhalt behauptet er, welchen leugnet er? – “Nun, sagt || Sagt es Dir denn nichts, wenn einer || Einer behauptet || lehrt, der Mensch habe keine Seele?” – Nun, es ist nicht hübsch; ich denke dabei an einen materialistisch Gesinnten, auch an Einen der eine bestimmte Gesinnung predigt. “Und die Seele ist auch nur etwas am Körper” (Nietzsche) Und warum soll mir nicht der Körper wieder zerfließen & Seelenzustände, Sinnesdaten, zurückbleiben? – Nein, – “Der Leib existiert, die || eine Seele nicht” ist Unsinn. |

Wie aber, wenn die Religion lehrt,

die Seele könne bestehen, wenn der Leib zerfallen ist?

Verstehe ich, was sie lehrt? Freilich verstehe

ich's: ‒ ‒ Ich || ich kann mir dabei manches vorstellen. 70 (Man hat ja auch

Bilder von diesen Dingen gemalt. Und warum sollte so ein

Bild um die unvollkommene Wiedergabe des ausgesprochenen Gedankens

sein? Warum soll es nicht den gleichen Dienst

tun, wie der Satz? || , wie das, was wir

sagen?) Und auf den Dienst kommt es an. |

Aber bist Du kein Pragmatiker?

Nein. Denn ich sage nicht, der Satz sei wahr, der

nützlich ist. Der Nutzen, d.h., Gebrauch, gibt dem Satz seinen besondern Sinn, das Sprachspiel gibt ihm ihn. Und insofern als eine Regel oft so gegeben wird, daß sie sich nützlich erweist, & mathematische Sätze mit Regeln || ihrer Natur || ihrem Wesen nach mit Regeln verwandt sind, spiegelt sich in mathematischen 71 Wahrheiten Nützlichkeit.

|

Der seelenvolle

Gesichtsausdruck. Man muß sich daran erinnern,

daß man ein Gesicht mit seelenvollem Ausdruck

malen kann, um zu glauben, daß wirklich

nur || bloß Farben & Formen || es bloß

Farben & Formen sind, die so

wirken. || , daß es wirklich Farben &

Formen sind, die diesen Eindruck machen.

Es ist nicht zu glauben, daß es die

bloßen Augen Augapfel, Lider, Wimpern

etc. eines Menschen sind, in deren Anblick man

sich verlieren kann, in die man mit Staunen & Entzücken

sehen kann. Und doch wirken eben die Augen eines Menschen

so. “Woraus Du sehen kannst, …”

|

Glaube ich

an eine Seele im Andern, wenn ich mit Staunen

& Entzücken in seine Augen 72 schaue? |

20.8. Der Satz

“Wenn p, so

q”, wie

z.B. “Wenn er kommt, wird er mir

ein Geschenk mitbringen” ist nicht der gleiche wie

“p

⊃ q”. Denn der Satz

“Wenn … , so …” läßt den

Konjunktiv zu, der Satz “p ⊃ q”

nicht. – Wer Einem auf den Satz

“Wenn er kommt, …” antwortet

“Das ist nicht wahr”, will nicht sagen

“Er kommt & wird nichts

mitbringen” sondern: “Er

mag kommen & nichts mitbringen”.

Aus “p ⊃ q” folgt nicht “Wenn p so q”; denn ich kann sehr wohl den ersten Satz behaupten (ich weiß z.B. daß ~p.~q der Fall ist) & den zweiten Satz leugnen. |

Soll ich

nun sagen, der Satz “Wenn … , so

… ” sei entweder wahr, oder falsch, oder

unentschieden? 73 (Das Gesetz vom ausgeschlossenen

Dritten gelte also nicht?) |

Man antwortet auch auf den Satz || die

Aussage “Wenn er kommt, wird er etwas

mitbringen” || gibt auch auf den Satz || die

Aussage “Wenn er kommt, wird er etwas

mitbringen” die Antwort:

“nicht || Nicht

unbedingt.” – Auch: “Das

folgt nicht”. – Man kann auch sagen:

Dieser Zusammenhang besteht nicht.”

– Russell

sagte, wenn man behauptet “Wenn, so”, so meine

man für gewöhnlich nicht “p

⊃ q”, sondern || wohl

aber “(x): φx

. ⊃ . ψx”; aber auch

das ist nicht richtig. “Wenn … , so

…” läßt sich nicht in Ausdrücken der

Russellschen Logik

wiedergeben. |

Nun, man kann sehr wohl sagen, der

Satz “Wenn … , so …” sei entweder

wahr, oder er sei falsch, oder unentschieden. –

Aber bei welcher Gelegenheit 74 wird man das sagen? Ich

denke: als Einleitung zu einer weiteren Auslassung || Auseinandersetzung. Man gibt sozusagen drei

headings. || Man

bespricht die Sache unter drei || den drei

Gesichtspunkten. Ich teile das

Feld der Möglichkeiten in drei Teile. Man wird nun vielleicht sagen: ein Satz teile es in zwei Teile. Aber warum? Es sei denn, das gehöre zur Definition eines Satzes. Warum soll ich nicht auch etwas einen Satz nennen, was eine Dreiteilung macht? |

Nimm nun eine Zweiteilung:

Ich sage: “Entweder er kommt, oder er kommt

nicht. – Im ersten Falle … Im

zweiten …. ||

– Kommt er, so … Kommt er nicht,

so …”. Kann ich

nun diese Betrachtungsart nicht auf 75 den Satz “Wenn …

& … sich treffen, wird es zu einer Explosion

kommen” nicht anwenden? Hat Einer

z.B. diese Behauptung gemacht, – kann ich

nicht erwidern: “Entweder Du hast darin

recht, oder nicht. – || : Ist es,

wie Du sagst, dann … Ist es nicht so, dann

…”? |

“Entweder Du hast recht mit

Deiner Behauptung … ;

andernfalls || Andernfalls || andernfalls

…” Das kann man doch gewiß auch sagen, wenn

die Behauptung war: “Wenn … , so

…”! Würde denn “Das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten gilt nicht” nicht heißen: man kann || könne nicht sagen “andernfalls …”? |

Das Gesetz vom

ausgeschlossenen Dritten sagt nicht, wie

seine Form es erscheinen

läßt, || : || vorspiegelt: Es gibt nur die beiden

Möglichkeiten Ja & Nein, 76 & keine dritte.

Sondern: “Ja” &

“Nein” teilen das Feld der Möglichkeiten

in zwei Teile. – Und das muß natürlich nicht

sein: || . “Hast Du

aufgehört, Deine Frau zu schlagen? Ja oder

nein?”

(Geach) |

‘Der Wunsch ist ein

Verhalten des Geistes, der Seele, zu einem

Gegenstand.’ ‘Der Wunsch ist ein

Zustand

der Seele || Seelenzustand, der sich auf einen Gegenstand

bezieht.’ Um sich das begreiflicher zu machen,

denkt man etwa an die Sehnsucht & daran daß der Gegenstand

unserer Sehnsucht vor uns steht || unseren Augen ist

& wir ihn sehnend betrachten. Steht er nicht vor

uns so vertritt ihn etwa sein Bild, & ist kein

Bild da, dann eine Vorstellung. Und der

Wunsch ist also ein Verhalten der Seele zu einer

Vorstellung. Aber man denkt eigentlich immer 77 an ein Verhalten des Körpers zu

einem Gegenstand. Das Verhalten der Seele zur Vorstellung

ist ganz das was man auf einem Bild zur Anschauung || Darstellung bringen könnte: Die Seele des

Menschen, wie sie sich mit verlangender Gebärde zu dem

Bild (dem gemalten Bild) eines Gegenstands hinneigt.

|

Und

man könnte auf diese Weise freilich auch darstellen,

daß || wie ein Mensch in seiner Miene dem

Wunsch keinerlei Ausdruck gibt, & doch seine Seele nach ihm

verlangt. |

Und ähnlich wäre es mit der Hoffnung. Aber sie

wäre nicht so leicht darzustellen. Denn sie ist

ähnlich dem Glauben. Und wie soll man darstellen,

daß Einer etwas glaubt? – Am besten

78 noch durch eine Schrift,

die er in der Seele trägt & die das &

das versichert. Denn der Glaube ist, sozusagen, ein

ruhiger Besitz der Seele. Man könnte sich also die

Seele denken, wie sie eine Schrift, oder ein Bild, an ihr Herz

preßt. |

Und die Furcht wieder

ist vollkommen dargestellt durch das Verhalten des

Fürchtenden || fürchtenden Menschen

vor dem Gefürchteten. || vor dem

Gegenstand der Furcht. |

“Der Satz

‘Wenn er nur käme!’ kann mit

unsrer Hoffnung || Sehnsucht geladen

sein.” Womit war er da geladen?

Es ist, als ob ihm ein Gewicht von unserm Herzen aufgeladen

(worden) wäre. || Es ist, als ob ihm eine dumpfe Masse von unserm

Herzen aufgeladen wäre. || Es ist, als ob ihm ein Gewicht von unserm

Geist || Geiste

aufgeladen würde. 79 Ja, alles das möchte ich

sagen. Und ist es denn gleichgültig, daß ich das sagen will? |

Menschen sind in vorigen Zeiten ins Kloster gegangen. Waren das etwa dumme, oder stumpfe Menschen? – Nun, wenn solche Leute solche Mittel ergriffen haben um weiter leben zu können, kann das Problem nicht leicht sein! |

Ist es denn gleichgültig,

daß ich das sagen will? Ist es nicht

wichtig? Ist es nicht wichtig, daß mir die Hoffnung

in der Brust lebt? Ist das nicht das Bild

irgend eines wichtigen menschlichen Verhaltens. Warum

glaubt ein Mensch, ein Gedanke komme ihm in den Kopf? –

Oder richtiger: Er glaubt es nicht, er erlebt

es. Denn er greift sich etwa dabei

an den Kopf, schließt 80 die Augen, um im Kopf mit sich allein

zu sein. Lehnt den Kopf

zurück & macht eine Handbewegung zum Zeichen, da nichts

den Vorgang im Kopfe stören soll. – Nun, sind das

nicht wichtige Arten || Weisen

des Verhaltens? |

Und wenn sich uns das Bild vom

Gedanken im Kopf aufdrängen kann, wie || warum

dann nicht viel mehr || mehr noch || nicht || nicht noch viel mehr das, vom Gedanken in der

Seele. || , wie dann nicht noch viel mehr das,

vom Gedanken in der

Seele. |

Welches bessere Bild des

Glaubens könnte es geben, als der Mensch, der mit dem

Ausdruck des Glaubens sagt “Ich glaube das || …”? |

Der Mensch ist das beste Bild der menschlichen Seele. 81 |

21.8. Es ist

natürlich wichtig, daß man, das Verlangen nach einem

Apfel leicht bildlich darstellen kann, ohne dem Verlangenden

Worte in den Mund zu legen, daß sich aber die Überzeugung,

daß etwas so & so sei, nicht so darstellen

läßt. Wichtig, weil es den Unterschied, den Wesensunterschied, zwischen den psychologischen || seelischen Erscheinungen zeigt, & die Art & Weise, wie er zu beschreiben ist. |

Man kann zagen & zögern, wenn sich's darum handelt, einen geliebten Menschen anzufassen; aber am Schluß muß man doch handeln, denn auch zagen & zögern ist ein Handeln! Und hüte dich, zu viel zu schonen, sonst handelst du unnatürlich. 82 |

Warum sagte ich

“Wesensunterschied”? Ist es ein

Unterschied wie zwischen

Kohle || Kohlenstoff, Gravitation, Lichtgeschwindigkeit

& ultravioletten Strahlen? welches alles

Gegenstände sind, von denen die Naturwissenschaft handelt. – |

Denke, wir reden von Erscheinungen beim Sprechen der

Menschen. Es könnte uns interessieren: die

Geschwindigkeit des Sprechens, der Wechsel

der Intonation, die Gestikulation, die Länge oder

Kürze der Sätze etc. etc.

Wenn man nun von einem Menschen sagt, er habe ein

Seelenleben: er denke, wünsche, fürchte, glaube,

zweifle, habe Vorstellungen, sei traurig, lustig

etc., – ist das analog dem: er ißt,

trinkt, spricht, schreibt, läuft, – oder analog

dem: er bewegt sich bald schnell, bald langsam, bald auf ein

Ziel zu, 83 bald ohne Ziel, bald

gleichmäßig || stätig, bald

ungleichmäßig || ruckweise? |

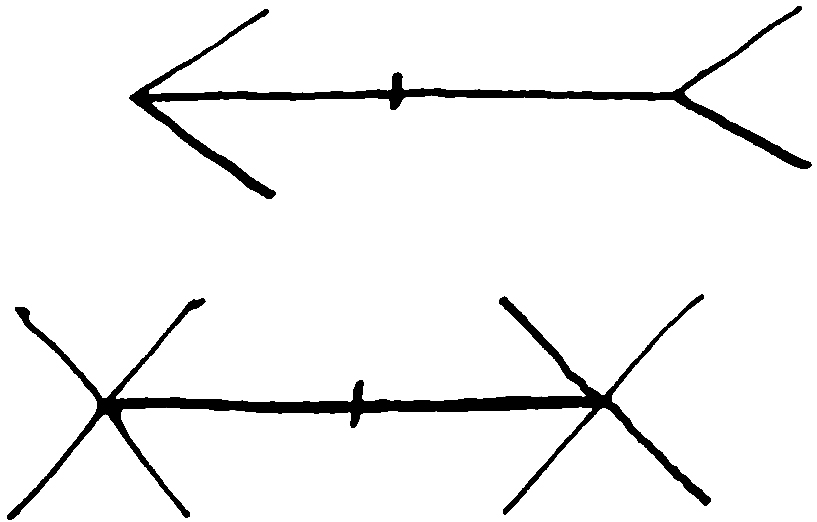

Denk an das, was man

Charakter || den Charakter einer Kurve || Linie nennen kann, & daran, was alles eine

Beschreibung ihres Charakters genannt werden

kann || muß. || heißen

muß. Was kann man alles

fragen, wenn man sich für den Charakter einer Linie

interessiert? |

22.8. Denk Dir,

wir beobachteten die Bewegung eines Punktes, etwa eines schwarzen

Punktes auf einer weißen Papierfläche. Alle

möglichen wichtigen Schlüsse könnten aus dem Charakter

dieser Bewegung gezogen werden. Aber was können wir

alles beobachten? – Ob der Punkt sich

gleichförmig oder ungleichförmig bewegt, ob sich seine

Geschwindigkeit periodisch ändert; 84 ob sie sich

stätig oder ruckweise || sprungweise ändert; ob der Punkt eine

geschlossene Linie beschreibt; wie nahe sie einem

Kreis kommt; ob der Punkt eine Wellenlinie beschreibt &

welches ihre Amplitude & Wellenlänge ist; und

Unzähliges andere. Und jedes dieser Fakten könnte

das für uns allein || einzig

Interessante sein. Es

könnte uns z.B. alles an

dieser Bewegung gleichgültig sein, außer die Anzahl der

Ecken der Bahn in einer bestimmten Zeit. Und das heißt,

daß, wenn uns nun nicht nur eine Eigenschaft dieser

Bewegung interessiert, sondern deren hundert || hundert Eigenschaften, eine jede

von ihnen uns einen besondern, von allen andern gänzlich

verschiedenen Aufschluß geben 85 kann. Und so ist es mit dem

Benehmen der Menschen, mit den verschiedenen Charakteristiken

dieses Benehmens, die wir beobachten. |

So handelt die

Psychologie (etwa) vom Benehmen, nicht

von den Seelenzuständen des Menschen? –

Wer einen psychologischen Versuch macht, – was wird der

berichten? – Was das

Subjekt sagt, was es tut, was (mit) ihm in der

Vergangenheit geschehen ist & wie es darauf reagiert

hat. Und nicht was das Subjekt denkt,

was es sieht, fühlt, glaubt, empfindet? – Wer

ein Bild || Gemälde beschreibt, beschreibt der die

Anordnung der Pinselstriche auf der

Leinwand – & nicht was der Betrachter

sieht? Aber wie ist es nun damit: Der 86 Beobachter im Experiment wird manchmal

sagen: “Das Subjekt sagte

… || “Ich

empfinde …”, & ich hatte den Eindruck

es spräche || das sei die

Wahrheit.” – Oder man sagt:

“Das Subjekt schien

müde”. || schien

ermüdet zu sein”. Ist

das nun eine Aussage über sein Benehmen? Man

möchte vielleicht sagen: Freilich; was soll es

denn sein? – Man kann auch

berichten: “Das Subjekt sagte

‘Ich bin müde’” – aber

für die Auswertung dieser Worte wird es sich darum handeln, ob

sie glaubwürdig sind, ob sie einem Andern nachgesprochen

wurden, ob sie eine Übersetzung aus dem

Französischen waren,

etc.. Denke nun daran: Ich sage || erzähle “Er machte einen verstimmten Eindruck”. Man fragt mich: “Was war es, das Dir diesen Eindruck gemacht hat?” 87 Ich sage: “Ich

weiß es nicht.” – Kann man nun sagen, ich

habe sein Benehmen beschrieben?? Kann man denn

nicht sagen, ich hätte sein Gesicht beschrieben, wenn ich sage

“Er machte ein trauriges Gesicht”?

Auch wenn ich nicht angeben kann, welche

räumlichen Veränderungen im Gesichte

stattfanden? || , welche

räumlichen Beziehungen im Gesicht diesen Eindruck

machten?

Man wird vielleicht erwidern: Hättest Du genauer zugesehen, so könntest Du die charakteristischen Farben- & Ortsveränderungen beschreiben.” Aber wer sagt das, daß ich, oder irgend einer || Einer es könnte?! |

Noch einmal: Wenn ich

berichte “Er war verstimmt”, berichte ich ein

88 Benehmen, oder einen

Seelenzustand? (Wenn ich sage

“Der Himmel sieht drohend aus”, – rede

ich von der Gegenwart, oder der Zukunft?) Beides, aber

nicht nebeneinander; sondern im einen || in einem Sinne

eines, in einem andern das

andere || andre.

Was aber heißt das? (Ist das nicht

Mythologie? Nein.) |

Es ist hier ganz wie

mit dem Reden über physikalische Gegenstände &

Sinneseindrücke. Wir haben hier zwei verschiedene

Sprachspiele & ihre Beziehungen zueinander sind

kompliziert. || Wir

haben hier zwei Sprachspiele, & ihre

Beziehungen zueinander sind

kompliziert. Will man diese

Beziehungen in einfacher Weise beschreiben, so geht man fehl.

|

Die

Stimmung nach dem 89 Anblick des Gesichts, & die

Bewegungen des Gesichts, beschreiben, sind zwei verschiedene

Sprachspiele. Aber es ist ein

Zusammenhang da. || da ein Zusammenhang. |

Man kann

sagen, daß es

‘Beschreibungen’ in verschiedenem Sinne

sind; & das || , sie seien

‘Beschreibungen’ in verschiedenem Sinne;

& das heißt nur, daß die Worte anders in

unser Leben || in die Tätigkeiten unseres Lebens

eingefügt sind. Daß sie nicht an

homologen Stellen stehen. |

Denke, ich beschreibe

ein psychologisches Experiment: Der Apparat, die

Fragen des Experimentators, die Antworten & Handlungen

des Subjekts. Und dann sage ich: das sei

eine Szene in dem & dem Theaterstück.

Nun hat sich alles geändert. Man wird also

sagen: Wenn in einem Buch über Psychologie dieses

Experiment 90 in gleicher Weise

beschrieben wäre, so würde eben die Beschreibung des

Benehmens des Subjekts psychologisch || als Ausdruck des Seelenzustandes verstanden, weil

man voraussetzt, das Subjekt rede die Wahrheit,

halte uns nicht zum Besten, habe seine || die Antworten

nicht auswendig gelernt. – Wir machen also eine

Voraussetzung? |

Die Krankenschwester sagt dem Arzt

“Er stöhnt” – einmal

statt || will sie sagen:

“Er hat starke Schmerzen”;

einmal: “Er stöhnt – obwohl ihm nichts

fehlt”; einmal: “Er stöhnt

– ob er Schmerzen hat, oder bloß diesen Laut von

sich gibt, weiß ich nicht”. || – ob er aber

Schmerzen hat, oder bloß diesen Laut von sich

gibt?” |

Wir machen eine Voraussetzung? – Wir benützen die Aussage jedesmal

anders. |

23.8. 91

“Freilich berichtet der Psychologe die Worte, das

Benehmen des Subjekts, aber doch nur als Zeichen seelischer

Vorgänge.” – Das ist

richtig. Wenn die Worte &

dies || das Benehmen, z.B.,

eingelernt sind, so interessieren sie den Psychologen

nicht. Und doch ist der Ausdruck “als Zeichen

seelischer Vorgänge” irreführend, weil wir

gewohnt sind, von der Gesichtsfarbe als Zeichen des Fiebers zu

reden. Und jede schlechte Analogie wird nun mit

einer || durch eine weiteren schlechten

erklärt, so daß wir aus der

Perplexität || den Unstimmigkeiten

nur endlich durch die Ermüdung erlöst

werden. || , so daß wir das Ringen mit

diesen || den Unstimmigkeiten nur endlich aus

Ermüdung aufgeben. || ,

so daß wir diese Unstimmigkeiten nur endlich aus Ermüdung auf

sich beruhen lassen. 92 |

Denk Dir, man

sagte, || : jedes uns wohlbekannte Wort habe schon

einen Dunstkreis, einen ‘Hof’ von

Andeutungen seiner Verwendung || angedeuteten

Verwendungen um sich. || , einen

‘Hof’ schwach angedeuteter Verwendungen um

sich. So als hätte man auf einem

Gemälde die Figuren || Hauptfiguren umgeben mit

zarten, nebelhaften Bildern von Vorgängen, in denen diese || jene Figuren Anteil haben. – Nun,

machen wir nur Ernst mit dieser Annahme! – Da zeigt

es sich daß sie die Intention nicht zu

erklären vermag. Wenn es nämlich so ist, daß die Möglichkeiten der Verwendung eines Ausdrucks uns beim Hören oder Sprechen in Halbtönen vorschweben, – wenn es so ist, so gilt das also für uns. Aber 93 wir verständigen uns mit Andern

ohne sie je gefragt zu haben, ob auch sie diese Erlebnisse

haben. |

Und wie ist es nun mit dem

fortwährenden Werden

& Vergehen im Bereich

unseres Bewußtseins? Nun, wie ist

es: ist das eine Erfahrung, oder kann man sich's

anders gar nicht vorstellen? Hier ist eine

Unklarheit. |

Ich kenne mich in einem

Zimmer aus:

d.h. || D.h.,

ich kann, ohne mich einen Augenblick besinnen zu müssen || ohne einen Augenblick nachsinnen zu

müssen, die Tür finden, sie öffnen

& schließen, jedes Möbelstück gebrauchen,

ich muß den Tisch die Bücher, die Laden nicht suchen &

nicht nachdenken, was man mit ihnen machen kann. Daß ich

mich auskenne, 94 wird sich in der Freiheit zeigen,

mit der || womit ich mich im Zimmer

herumbewege. || im Zimmer bewege.

Es wird sich auch in einer Abwesenheit

des Staunens, Zweifelns, Zögerns äußern. || des Staunens & Zweifelns

äußern. Was soll ich aber || nun auf die Frage antworten, || : ob

dies

Mich-in-diesem-Zimmer-Auskennen,

ein Zustand meines

Geistes || meiner Seele ist || sei? |

Ich bin im Stande, auf die Frage “Wozu dient ein

Thermometer?” sogleich & ohne

jede Schwierigkeit mit einer langen Reihe von Sätzen zu

antworten. Und ebenso kann ich der

Aufforderung folgen: “Erkläre die

Anwendung des Wortes ‘Buch’”. |

24.8.

Das Sich-Auskennen

kann man ein Erlebnis nennen, & auch wieder nicht.

95 |

25.8.

Das Erlebnis der Bedeutung: “Was ist das

für ein Erlebnis?” – Wie soll man

dies untersuchen? || Wie

ist das zu untersuchen? Der erste

Impuls ist, || : es

anzuschauen. D.h., sich

die Erfahrung vorzuführen. Dies

führt zu nichts. || ins Leere. || vorzuführen. Das Resultat

ist: wir wissen nicht mehr, als wir wußten.

|| Das Resultat ist: es hat

sich nichts geöffnet, was verschlossen war. || das

verschlossene Zimmer nicht geöffnet. || Das Resultat ist: es bleibt alles, wie es

war; das verschlossene Zimmer || die verschlossene

Tür hat sich nicht

geöffnet. |

Wir

haben eigentlich die Tür nur angestarrt.

Und das öffnet sie nicht. Es ist noch nicht einmal

ein Versuch, sie zu öffnen. Um es zu versuchen, muß man seinen Standpunkt gegenüber der Tür || , der Tür gegenüber, verlassen, & sich mit ihrem 96 Schloß || ihren Riegeln

beschäftigen. Wenn es also unser

natürlicher Trieb ist die Tür durch

Anstarren zu öffnen, so || Ist es also unser

natürlicher Trieb die Tür anzustarren, so

muß man tun, was diesem Trieb zuwider ist.

Man muß || Wir müssen also zwischen

zwei Dingen wählen, die uns zuwider sind. |

Starke

formale Bedürfnisse (Mach) haben, wie alles andre, ihre Vorzüge

& Nachteile. || , wie alles, ihr Gutes &

Schlechtes. Sie werden oft die Naturforschung

hemmen, aber oft ihrer Klarheit fördern. || günstig sein. Unterschätze nicht die Kraft

des formalen

Bedürfnisses. || der formalen

Bedürfnisse. Die Macht einer Theorie. Warum hat sie diese Macht? Weil sie praktisch ist?! |

Die Verwendung

gewisser Wörter dem Satzrhythmus zuliebe. Dieser

könnte uns viel wichtiger sein, als er uns

tatsächlich ist. 97 |

Beschreibung der

Bahn eines Punktes. Wieviele Schlingen? sind die

Schlingen gewellt? Form der

Wellen? Läuft die Bahn nach jeder Schlinge

abwärts? wie steil? etc.

etc.. |

“Was für eine Art von

Erlebnis ist …?” Man wird nicht fragen

“Wie ist es, wenn Du's hast?”

– denn darauf könnte der Eine so, der Andre so

antworten. Man wird sie nicht nach einer Beschreibung des

Erlebnisses fragen, sondern sich fragen ||

sondern zusehen, wie die Menschen das Wort

gebrauchen || handhaben, das das Erlebnis

bezeichnet. || , wie & bei welcher

Gelegenheit die Menschen das Wort

gebrauchen || handhaben, das das Erlebnis

bezeichnet. || sondern

zusehen, wie & bei welchen Gelegenheiten die Menschen das

Erlebnis erwähnen, von ihm reden, ohne es beschreiben

zu wollen. 98 |

26.8. Ich sage das

Wort “Baum”, dann sag ich ein Unsinnwort.

Sie fühlen sich anders || verschieden

an. Inwiefern? – Mir werden zwei

Gegenstände gezeigt: der eine ist ein Buch, der

andre || Andre ein

mir unbekanntes Ding von sonderbarer Form. Ich sage:

sie schauen nicht bloß anders || verschieden aus, sondern ich habe auch ein anderes

Gefühl bei ihrem Anblick. Das eine Ding

‘verstehe’ ich das

andere || andre verstehe

ich nicht. “Ja, aber es ist nicht nur der

Unterschied zwischen Wohlbekanntheit &

Fremdheit.” Nun, ist nicht auch ein Unterschied

zwischen Arten der Wohlbekanntheit &

Fremdheit? Ein fremder Mensch tritt in mein Zimmer,

aber 99 es ist ein Mensch, das sehe ich

sofort; – etwas Vermummtes tritt

in mein Zimmer, ich weiß nicht, ist es Mensch oder Tier –

ich sehe einen mir unbekannten Gegenstand auf

meinem Tisch, ich sehe, es ist ein Stein || ein

gewöhnlicher Feldstein, aber ich habe ihn nie auf

meinem Tisch gesehen, || –

ich sehe einen Stein am Weg; ich bin nicht

erstaunt, obgleich ich mich nicht erinnere, gerade ihn schon

gesehen zu haben – ich sehe ein seltsam geformtes Objekt

von mir unbekanntem Zweck auf meinem Tisch & bin

nicht überrascht; es ist dort schon immer

gelegen, ich habe nie gewußt was es ist & mich

nie dafür interessiert, es ist mir wohlvertraut. |

Wäre es

nun richtig zu sagen:

Beim || beim Anblick des

mir unbekannten 100 Menschen & beim Anblick des

mir unbekannten Dinges

geht || gehe

Verschiedenes in mir vor?

(Vergleiche, was ich vom

‘Lesen’ geschrieben habe.) |

“Nun, hast Du das Wort ‘Baum’ nicht

verstanden, wie Du's gehört hast? –

Dann ist eben etwas in Dir vorgegangen!”

– Und zwar was? – Nun, daß

ich's verstanden

habe || verstand. – Die Frage ist

nur:

soll || Soll

ich vom Verstehen sagen, es sei in mir vorgegangen?

Dagegen wehrt sich etwas. Und || ; und

das kann nur bedeuten, daß wir durch diesen Ausdruck das

Verstehen mit andern Erscheinungen || Dingen zusammenstellen & einen Unterschied

verwischen, den wir betonen wollen. Aber welchen

Unterschied? – In 110 welchen Fällen weigern wir uns

denn nicht, zu sagen, || : es sei etwas

beim Hören des Worts in uns vorgegangen? |

Da

können wir leicht wieder irregehen: Wir

versuchen uns zu erinnern, was beim Hören des

Worts in uns vorgegangen ist, –

berichten von einer Vorstellung, Überraschung, oder

dergleichen, & sagen dann: wir können uns

an sonst nichts || nichts anderes || an weiter nichts

erinnern. Als ob, wenn wir uns an noch || noch

an etwas anderes erinnern könnten, das das

Verstehen selbst sein könnte. (Und dann sagt

vielleicht der Eine oder Andre: “Ich

glaube, ich kann mich an eine bestimmte Empfindung

erinnern.”) |

Was müßten wir denn

Einem sagen, der uns mitteilte, bei ihm 120 sei das Verstehen ein

innerer Vorgang? – Was würden wir ihm

erwidern, wenn er sagte, bei ihm sei Schachspielenkönnen ein

innerer Vorgang? – Etwa, daß, was immer in ihm vorgeht, uns nicht

interessiert, || daß nichts, was immer in ihm vorgeht, uns

interessiert, wenn wir ihn fragen, || wissen

wollen, ob er Schach spielen kann. Und wenn er nun

darauf antwortete, es interessierte uns eben doch, was in ihm

vorgehe: nämlich, || , nämlich:

– ob er Schach spielen könne, –

könnten || so könnten wir ihm nur

widersprechen, indem wir ihm die Kriterien

zeigten || zeigen, || indem wir

ihn an die Kriterien erinnerten, die

uns für seine Fähigkeit maßgebend wären. || die uns seine Fähigkeit zeigen || bewiesen. || Kriterien zeigen, die uns seine Fähigkeit

beweisen würden. |

Um Dich in einer

Umgebung auszukennen, mußt Du nicht 121 nur den richtigen Weg von einer

Ortschaft zur andern kennen, sondern auch wissen, wohin Du