4.6.34.

Du möchtest das Bild auszeichnen, was das darstellt

was Du jetzt siehst

“Das ist das Bild des wirklich

gesehenen”, möchtest Du sagen.

|

“Du sagst, vor Dich hinzeigend

“das ist das einzige was gesehen ist || wird”.

|

Ist “wirklich gesehen sein” eine Beschreibung.

D.h., ist es ein Prädikat? |

Philosophen sagen es gibt

Sinnesdaten; oder: ,sie glauben es gäbe |

Wenn man nun aber das Wort “Sinnesdatum” gebraucht,

muß man sich immer erst bewußt werden welche Grammatik es

hat.

Denn sein eigentlicher Zweck war die Angleichung von

Schein & Wirklichkeit & die Gefahr ist nun, daß man den

Unterschied der Grammatik |

Wenn man vor sich hinzeigend sagt, “das ist das Einzige was wirklich gesehen ist”, so macht

man den Fehler daß man scheinbar etwas aussagt was auch falsch sein

könnte während man eine Einzigartigkeit in die

Grammatik einführen will.

|

Wenn ich sage: “das (was hier beschrieben

ist) ist das einzige was wirklich gesehen ist”, so || dann gebe ich der Beschreibung einen Titel.

Aber einen |

Wenn ich sage: “das ist das einzige was wirklich

gesehen ist” so deute ich vor mich hin: deutete ich aber seitwärts oder hinter mich – auf

Dinge die ich nicht sähe – so verlöre dieses

Deuten jeden Sinn

für mich.

Das heißt¤ aber, daß ich vor mich hindeute im Gegensatz zu nichts.

(Wer Eile hat wird in einem Wagen sitzend unwillkürlich anschieben, obwohl er sich sagen kann, daß er den Wagen gar nicht schiebt.) |

Man könnte es auch so sagen: wenn es Sinn hätte zu sagen,

“das sehe ich” indem ich vor mich zeige (wo ‘vor

mich’ eine Bestimmung des Sehraums ist) so

müßte es auch Sinn haben, wenn es auch falsch ist zu sagen “das sehe ich

nicht” indem ich vor mich hin zeige & “das sehe

ich” indem ich seitwärts zeige.

|

Und insofern erinnert uns nun “nur das ist wirklich

gesehen” an eine Tautologie.

|

Eine der Quellen dieses Pseudosatzes ist der Satz “ich sehe nur

das”, der die Grenzen meines Gesichtsfeldes im euklidischen Raum

bestimmt.

Wir haben hier den Fall von “ich bin hier”. |

“Nur die Beschreibung, die

ich gebe ist die Beschreibung des Gesehenen”.

|

“Es kommt auf mich

zu” hat auch Sinn, wenn in Wirklichkeit sich nichts meinem Körper nähert.

Ebenso auch “ist es hier || es ist hier” |

Das Kriterium daß Einer mich anredet ist daß

er mir en face erscheint.

|

“Nur diese Beschreibung ist eine Beschreibung des Gesehenen”: wie kann ich diese

Aussage rechtfertigen?

Nun ich sehe nur das & das!

Aber ferner das ‘Ich’ soll hier nicht auf

eine |

Wenn ich frage: “Was hat die Beschreibung |

Zu sagen “das wird jetzt gesehen” ist

ähnlich als würde man vor sich hinzeigen & “dieses” sagen.

|

“Das ist die einzige Beschreibung hinter der || welcher eine Realität steht”.

Die andern könnte man blinde Beschreibungen

nennen.

|

Ich behandle hier das Gesehene wie ein

Bild, d.i. einen Gegenstand, während ich doch

betonen |

Denke an den Gegensatz

das & das & seine

Varianten.

|

“Man könnte auch sagen:

Diese || Nur diese Beschreibung ist von einer Realität abgezogen; wird mit einer

Realität verglichen”.

|

In wiefern kann ich nun sagen daß meine Beschreibung

von dem was ich sehe abgezogen ist?

In wiefern || In welchem Sinn ist sie die Projektion dessen was ich sehe.

Nun ist es klar daß was ich sage von dem |

Das hängt nun damit zusammen, daß wir

geneigt sind zu sagen, wir könnten nie wissen was der Andere

wirklich sieht, wenn er sagt, er sähe ‘braun’.

Wir könnten dem der Da sieht er || wird er sehen daß irgend etwas an seiner Auffassung nicht gestimmt. Und zwar liegt es darin, daß er eine Rechtfertigung dort sucht wo keine ist. (Wie in dem Fall wo einer glaubt die Kette der Gründe reiche sei ohne Ende. || nehme kein Ende. Denke an die Ich leite einen Satz von der Realität ab heißt nichts, weil sonst die Methode dieser Ableitung durch ein Muster der Realität gegeben sein müßte, das nicht zur Realität gehört. Ich kann wohl eine Mustertafel sehen in der einer Farbe das Wort “braun” zugeordnet ist & außerdem einen Fleck von der gleichen Farbe & nun sagen: also muß ich hier das |

Hat nun mein Körper Schmerzen? –

Man möchte sagen: “Wie kann denn der

Körper Schmerzen haben?

Der Körper ist doch an sich etwas Totes; ein Körper weiß

doch nichts von sich selbst!”

Und hier ist es wieder als sähen wir in das Wesen der Schmerzen

& erkennten als eine Tatsache ihrer Natur,

daß der Körper sie nicht haben könne & es ist als erkennten |

Aber zu sagen, daß das ‘ich’ geistiger Art ist

ist, wie wenn man sagt daß die Zahl 3 geistiger Art ist (weil man

erkennt daß

man ‘3’ nicht zur

Bezeichnung von eines physikalischen Gegenstandes verwendet wird).

|

Worte sind

nicht ein Lärm, der die Realität begleitet.

|

Anderseits wäre auch die Redeweise gerechtfertigt: dieser Körper hat Schmerzen & wir würden ihm dann

ebenso wie jetzt zureden zum Arzt zu gehen, Medizin zu nehmen etc. etc. wie

sonst || gewöhnlich.

Aber wäre diese Ausdrucksweise, auch wenn wir sie annehmen,

immer eine indirekte wie man den Sack schlägt & den Esel

meint? –

Ist es indirekt zu sagen “schreiben wir hier eine

‘3’ statt eines ‘x’” statt zu sagen “substituieren

wir hier 3 statt x”.

Es kommt |

Zu sagen || Deinem Satz daß das, was Schmerzen hat oder denkt geistiger Natur ist

entspricht nur daß das Wort “Ich” in

“Ich habe Schmerzen” nicht einen bestimmten Körper bezeichnet |

Es scheint uns eine Kontinuität des Erlebens || Erlebnisses zu geben die weder darin besteht daß die gleiche Person sieht,

noch darin, daß das Gleiche gesehen wird, sondern darin daß in diesem Sinn gesehen wird.

|

Aber diese || eine Kontinuität liegt hier eben nicht vor, |

Was für ein Argument ist das?

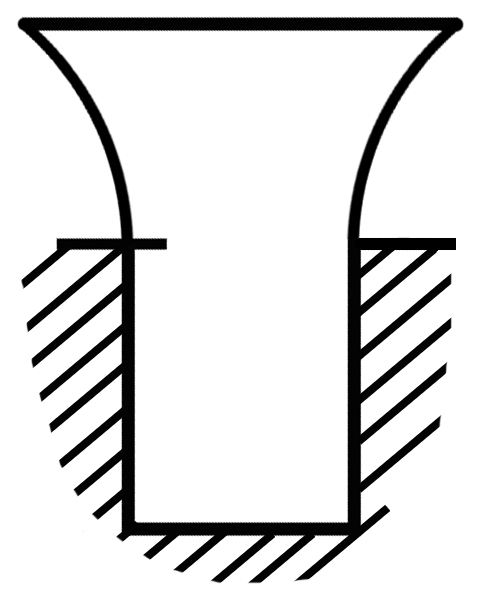

“Wenn wir uns alles Wasser außerhalb der Röhre

steif geworden denken, so würde das auf das Wasser in der Röhre gar

keinen Einfluß ausüben”.

Wie weiß man das? –

Man

Was für ein Argument ist das?

“Wenn wir uns alles Wasser außerhalb der Röhre

steif geworden denken, so würde das auf das Wasser in der Röhre gar

keinen Einfluß ausüben”.

Wie weiß man das? –

Man |

Meine Wahl ist frei heißt

nichts anderes als: ich kann wählen.

Und daß ich manchmal wähle, darüber kann doch kein

Zweifel sein.

Was man frei nennt, ist nur die Wahl an

sich.

Zu sagen: “wir glauben nur daß wir wählen” ist Unsinn.

Der |

“Das Wollen ist auch nur eine Erfahrung”,

möchte ich sagen (der ‘Wille’ auch nur ‘Vorstellung’).

Er kommt, wenn er kommt & ich kann ihn nicht

herbeiführen.

|

Und doch möchte man sagen: “bei den Vorstellungen sind wir passiv, beim Willen aktiv.

Es ist ein Unterschied zwischen: etwas |

Gewiß.

Aber ist man zu dieser allgemeinen Zweiteilung nicht

nur dann geneigt, wenn man an (ganz)

spezielle || einige gewisse Erfahrungen & an einige besondere

Willensakte denkt?

Z.B. einerseits an das ruhige Hören oder Sehen von Vorgängen, anderseits an die Bewegung

des Ruderns.

|

Man sagt: Vielleicht ¤ das & das sehen oder

hören, die Erfahrung haben wird es Dir einmal geschehen,

daß Du das siehst oder hörst; aber man sagt nicht |

Das wollende Subjekt stellt man sich hier als

masseloses (d.h. trägheitsloses) Wesen || masselosen (d.h. trägheitslosen

Motor vor; als einen Motor der in

sich selbst keinen Trägheitswiderstand zu überwinden

hat.

Und also nur Treibendes & nicht Aber in dem Sinn in welchem es mir nicht mißlingen kann zu wollen, kann ich es auch nicht versuchen. |

Und man könnte sagen:

“Ich kann nur insofern jederzeit wollen,

als ich nie versuchen kann zu wollen”.

|

Und zu sagen, ich könne nicht

zu wollen versuchen ist natürlich keine Aussage |

Fragen wir nun: “erlebe geschieht mir etwas, erfahre ich etwas,

wenn ich willkürlich handle?”

Mache ich eine Erfahrung?

Nun wenn ich z.B. den Arm hebe &

sehe |

Warum sollte das Elektrisieren eines Muskels oder Nervs nicht eine

willkürliche Handlung hervorrufen.

Aber nicht so daß es etwa einen Schmerz hervorruft der mir

als Motiv zur Handlung dient sondern so, daß es alle

Empfindungen der |

Kann man nun

sagen: ich sei in diesem Fall gezwungen, glaubt mein

Gefühl aber täuscht mir vor ich sei frei?

Nein ich bin in einem Sinn nicht gezwungen & bin es in einem

andern. |

Wenn wir wir

Flüssigkeit durch ein Röhrchen oder einen Strohhalm

saugen so sind wir geneigt zu |

“Das Wollen ist auch nur

eine Erfahrung … etc.”.

Wogegen richtet sich das || diese Bemerkung?

Und wenn die Annahme die

sie zurückweist ein Fehler war || hier zurückgewiesen wird unrichtig wäre; wie konnte man diesen Fehler machen?

Was hat uns zu ihm verführt?

Was ist die Vorstellung die Analogie die am |

Es ist freilich in

dieser

Konzeption gleich eine Schwierigkeit, daß nämlich, was der Wille ausführt, sich in der Vorstellung zeigen muss || zeigt. Soll das, was der Wille will etwas in der Vorstellung sein? || Soll, was er will in der Vorstellung sein? |

Nun ist es ganz anders: den

Arm heben & fühlen daß er gehoben wird, oder

|

Tun scheint

selbst gar kein Volumen der

Vorstellung || Erfahrung zu haben.

Es scheint wie ein ausdehnungsloser Punkt, die Spitze

einer Nadel.

Diese Spitze scheint das eigentliche Agens.

Und alles Geschehen in der Erscheinung nur Folge dieses Tuns.

“Ich tue” scheint einen bestimmten

Sinn zu haben, abgelöst von ¤

|

Denke ich aber an eine Anwendung

dieses Ausdrucks so ist hier immer eine Erscheinung im

Spiele.

|

Das was den Eindruck erweckt

daß es ein Tun gibt abgelöst vom Erfahren ist die

Existenz der Ausdrucksweise “Ich tue

das”, “Ich hebe den Arm” im Gegensatz zu “Mein Arm hebt sich” oder “Ich fühle, sehe

wie mein Arm sich hebt || steigt”.

|

Wir sind von diesem Gegensatz der Ausdrucksweise impressioniert, wenn wir das unmittelbar Gegebene als Tun & Wahrnehmen sehen. |

Aber vergessen wir Eines

nicht: Wenn ‘ich meinen Arm hebe’, ‘hebt

sich mein Arm’; & das Problem entsteht: Was

ist das, was übrigbleibt, wenn ich von der Tatsache daß ich meinen

Arm hebe, die abziehe daß mein Arm sich hebt.

|

“Geschieht es uns,

daß wir wünschen, oder tun wir

es?”

Ja, hat diese Frage einen Sinn?

Es hat freilich Sinn zu fragen: Hast Du den

Arm absichtlich gehoben |

Es hat auch keinen Sinn zu

fragen: “ist das Wollen wirklich || eigentlich eine Erfahrung?”

Die eigentümliche Schwierigkeit || Zähigkeit || zähe Schwierigkeit dieser Frage zeigt |

Das Wollen

sollte etwas sein, was wir selbst erzeugen.

Und das müßte eigentlich etwas sein, was da ist, ehe es da ist.

|

Ich möchte

sagen: “ich bin für das Wollen

auch nicht verantwortlich; es kommt, wenn es

kommt.”

|

So würden wir nicht von der

Bewegung unseres Armes sprechen.

Und hier ist die Domäne , in der wir

sinnvoll |

Man sieht also zuerst auf einen Vorgang, der

sozusagen eine Vorbereitung im Willen hat, & dann sagt

man, daß der Vorgang mit samt der Vorbereitung || das Ganze nicht selbst wieder eine Vorbereitung hat.

|

Denke an das Paradox:

“daß es etwas Weiches eigentlich nicht gibt; |

“Ja, ich wählte das;– aber wählte ich auch, daß ich es wählte?” || aber wählte ich auch, daß ich wählte?” |

Die Antithesis Geschehen –

Tun ist offenbar im Gebiet der Handlungen zu Hause.

|

“Aber muß ich das willkürliche Tun nicht

auch abwarten?

Kann ich denn wollen was ich will?”

|

Hier macht man einen ähnlichen Irrtum, wie wenn

man von der Richtung der Zeit spricht.

|

Es hat Sinn von einem

willkürlichen Heben des Armes zu reden aber nicht von einem

willkürlichen – oder unwillkürlichen – Wollen.

|

Es kommt wohl vor daß man es abwartet |

Die Handlung geschieht, wenn ich will.

“Aber willst Du auch, wenn Du willst?”

Das heißt nichts.

Und daß es nichts heißt kommt daher, daß hier

das Wort “Wollen” grammatisch falsch aufgefaßt wird, wie das Wort

“Zeit”, wenn man denkt die Zeit müsse sich in einer || mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen.

|

“Das Wollen kommt wenn es

kommt” & das heißt, es müßte eigentlich etwas sein,

was da ist, ehe es da ist.

|

“Er kommt, wenn er kommt, ich kann ihn nicht herbeiführen”: Nun in einem Sinne

kann ich ihn

herbeiführen

(wenn ich mich absichtlich in eine Zwangslage versetze¤)

(Schwimmen) & anderseits || in einem andern Sinne ist die Unmöglichkeit eine logische. || anderseits aber ist hier eine

logische Unmöglichkeit gemeint.

|

“Das Wollen sollte aus

eigener Macht entstehen.”

– Gut, wenn Du willst, können wir sagen, daß es aus

eigener Macht entsteht.

Aber damit haben wir (allerdings) nichts

über das Wollen ausgesagt; da das nur auf

eine grammatische Bemerkung über das Wort “Wollen”

hinaus laufen kann.

|

“Ich kann es nicht herbeiführen”?

Doch, ich kann es herbeiführen, in dem Sinne in dem ich irgend |

Paradox der Weichheit

& die Form könnte auch nicht bestimmter

sein, wenn sie aus Stahl wäre. |

Phänomene des

Zwanges, des Herbeiführens, Versuchens.

|

[Ich habe auch, in meinen künstlerischen

Tätigkeiten, nur gute Manieren.]

|

Was ist das, was wir wollen?

Was ist das Objekt des Wollens?

|

Das philosophische Problem scheint

unlösbar; bis man sieht, daß es eine Krankheit || ein Leiden der

Ausdrucksform || Darstellungsform gibt.

|

Ich sagte, “das Wollen könne man nicht

herbeiführen”, weil ich unter

“herbeiführen” nicht verursachen

verstand.

|

Wie stellt man sich ein nicht-kausales Herbeiführen vor?

Man denkt, glaube ich, an einen

zwangsläufigen Mechanismus, im Gegensatz z.B.

|

Mein Ausdruck kam daher, daß

ich mir das Wollen als ein Herbeiführen dachte, aber nicht

als ein Verursachen, sondern, – ich möchte sagen, – als ein direktes, nicht-kausales

Herbeiführen || Bewegen.

Und dieser Idee liegt die Vorstellung zu Grunde, …

|

3So ist das Gesicht, das uns Furcht

oder Entzücken einflößt (der Gegenstand

der Furcht, des Entzückens etc.) |

[Wenn in einem Haushalt alles in Ordnung ist, so sitzen die

Familienmitglieder alle zugleich beim Frühstück, haben

ähnliche Gepflogenheiten etc..

Herrscht aber eine furchtbare Krankheit im Haus,

dann denkt jeder auf einem andern Ausweg um Hilfe zu schaffen & es zeigen

sich leicht ganz entgegengesetzte Bestrebungen.

Paul

& ich.]

|

Ist die Schönheit dem schönen Gesicht

inhärent; oder ist sie eine Wirkung des Gesichtes auf mich?

|

Inhärent, – da denken wir an Eigenschaften der Farbe, Härte

etc.

Man frägt also ist das Gesicht schön in dem selben

Sinne wie es ist || blaß ist?

Oder ist es || etwas

schön wie es nützlich

ist?

(D.h. ist die Grammatik

des Wortes ‘schön’ der des Wortes ‘blaß’ analog

oder der des Wortes ‘nützlich’)?

Heißt “schön”: angenehm? Ja läßt sich überhaupt ein Grund angeben, warum die Harmonielehre ist wie sie ist? Und, vor allen, muß sich so ein Grund angeben lassen? |

“Diese Blume || Tulpe ist schön!” –

– “Was findest Du an ihr schön?” –

“Schau Dir die Form an; sie hat gerade die richtige

Länge & der Kelch ist offen aber sozusagen noch gespannt noch nicht schlaff.”

|

Was ist an dieser Blume schön?

Was an dieser Landschaft, – an dieser Melodie an dieser Symphonie?

Was ist der Schönheit aller dieser gemeinsam? |

Ist die Schönheit dem Anblick inhärent?

Warum sollte man sie nicht inhärent nennen?

Kommt das nicht darauf an |

Die Schönheit hat die Struktur des schönen Gegenstandes || Schönen.

Wir folgen der schönen Linie mit Wohlgefallen.

|

Wäre etwas schön, wenn niemand es schön

fände?

Wären Zahnschmerzen unangenehm wenn niemand unter ihnen |

Denn, was ist schön, – der Baum, oder der Anblick des

Baums?

Gewiß, der Baum nur im Sinne von etwas Sichtbarem ist schön.

Wenn ich von schönen Proportionen rede so meine

ich nicht das Verhältnis, |

Man könnte

(müßte nicht) das so ausdrücken daß das Gesichts-Sinnesdatum des Baumes das Schöne

ist.

Aber dies setzt keinen sehenden Menschen voraus.

|

Das wovor man sich fürchtet braucht nicht die Ursache der Furcht zu

sein.

Es wäre leicht sich einen Fall zu denken wo einer unter dem

Einfluß eines Giftes, etwa, sich vor allem fürchtet was |

Wenn ich sage: ich fürchte mich weil

er mich anschaut so konstatiert das “weil” keinen kausalen Zusammenhang.

|

Es ist zu unterscheiden zwischen dem Gegenstand der Furcht & der

Ursache der Furcht.

|

Die Methode der Mathematik: kommen wir so Wir dagegen suchen das möglichst wenig überraschende Resultat. |

Zur Diagonalmethode: Man kann zu

einem Gesetz eines ¤4 angeben das an keiner Stelle mit ihm

übereinstimmt.

|

Es hilft, glaube ich, die Konstruktion einer von

π verschiedenen unendlichen |

(Denn man findet nicht etwas was mit π nicht übereinstimmt

sondern man operiert auf der Basis

π, indem man es negiert.)

|

Frage || Problem: 1

Kann man ein Gesetz angeben daß an allen Stellen mit einer

endlichen Anzahl von Gesetzen nicht übereinstimmt?

|

˙01100111001000 ˙10011000110111 |

Suchen ohne Gedächtnisbild.

Braucht der Suchende auch ein Bild von der Gleichheit?

“Aber es muß doch etwas in ihm vorgehen!” – Warum? Welche Rolle spielt das Zeigen¤ || Geben des Musters im Sprachspiel? Es kann Teil des Lehrens des Sprachspiels sein des Abrichtens aber im Sprachspiel nicht vorkommen. In dem Fall könnte es auch ganz wegfallen. “Aber er muß doch wissen was rot ist.” Aber worin besteht das? Darin daß er |

Wo fängt die langsame Folge an & wo hört die

schnelle auf.

Von der Folge kann man nicht sagen sie fange an einem Punkt an.

Aber das heißt nicht daß ihr Anfang ein

ungenauer ist.

Quantentheorie.

Einer sagt: “das langsame

Schlagen hat hier noch nicht

begonnen”; das hat einen guten Sinn.

Denke aber er sagt es hat hier(Ƒ) noch nicht begonnen! |

Welche Rolle kann die Erklärung des Zeichens spielen?

|

Eine Quelle unzähliger Irrtümer & falscher Auffassungen, auch im gewöhnlichen Leben, ist:

eine Ursache hinter jeder Erscheinung vermuten.

Man kann sich nicht entschließen zu sagen: viele Umstände haben das & das Resultat gezeitigt.

Sondern

eine, okkulte, Ursache wird

aufgestellt.

|

Rolle der Regel als

Ursache & Grund. Als Ursache spielt sie dieselbe Rolle wie das erste primitive Wortelehren. |

Rolle der Vorstellungen.

Wir stellen das Sprachmittel wirklicher Muster neben

das der Vorstellung.

|

Man könnte sagen, was wir versuchen sei nur

die Grammatik in ihrer || den Wortgebrauch in seiner ganzen Komplikation

kennen zu lernen; um |

“Wir haben doch einen Begriff von der Regel, wenn wir auch keine

klare Definition geben können …”.

Aber in wiefern

haben wir dann einen Begriff wenn wir keine

Definition geben können?

Wo ist dieser Begriff?

Was ist denn unser Kriterium dafür daß wir

einen Begriff haben?

|

Beispiel als Regel

6 + 8 1 2 3 – – – – 6 1 2 3 – – – 8 1 2 3 – – – – – – – – – – – ? Wenn ich sage, “die Regel führt den, der sie versteht”, so könnte ich das auch so erklären: “wäre die Regel anders gewesen so hätte sie ihn anders geführt”. Aber was für eine Aussage ist das? Eine Hypothese? “Er folgt mir” heißt: wohin ich gehe, geht er auch. Es ist also da eine Allgemeinheit. Spiel: A führt, B folgt. Er vertraut sich der Regel an. |

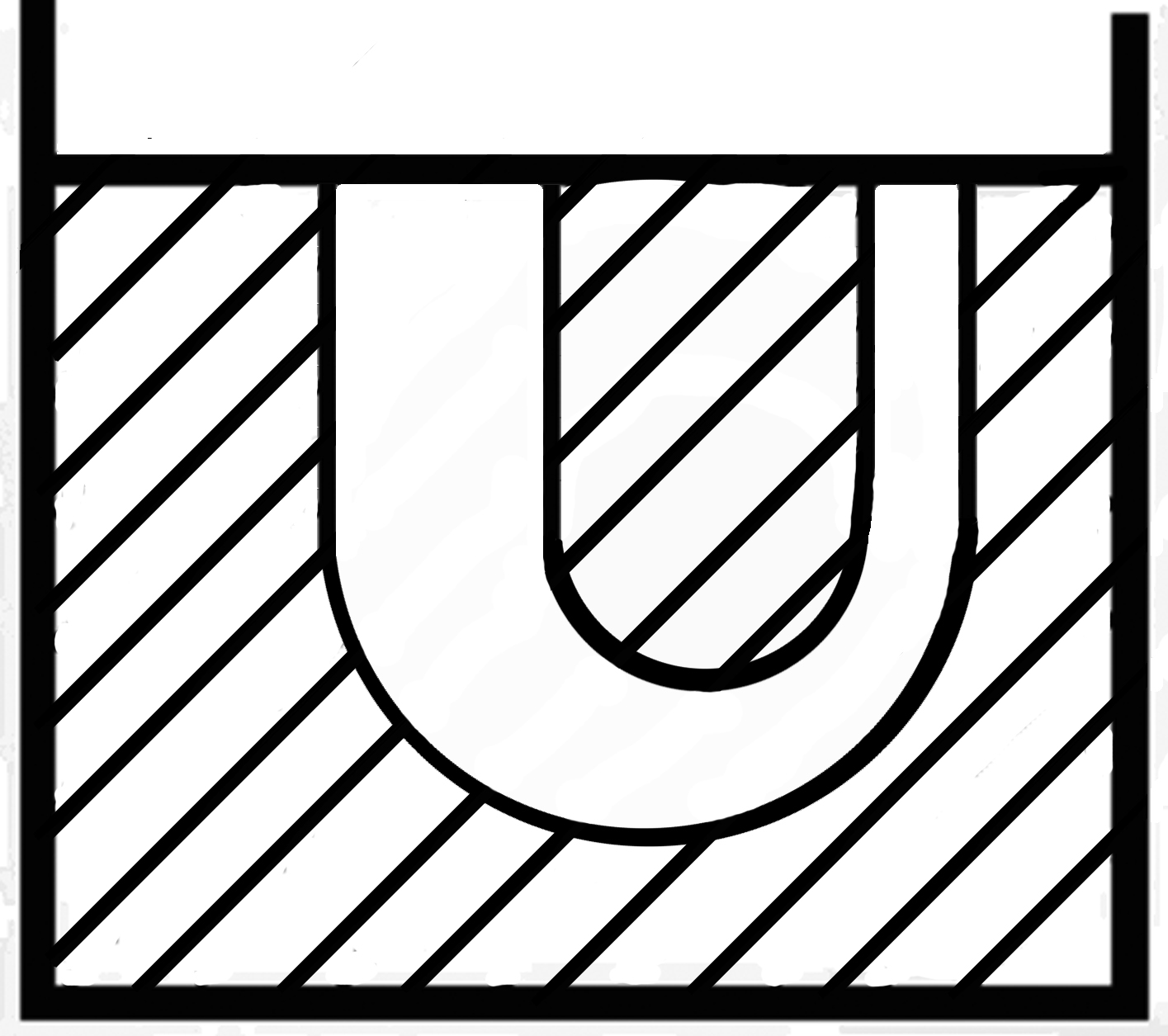

Wäre es eine Regel, nach einem bestimmten Kreis,

◯

Ich sage nun die Vorlage ist dazu da daß ihr gefolgt wird. Heißt das, daß wenn sie z.B. ein Oval wäre ihr auch dann gefolgt würde? – Kann man nicht sagen: “Folgen ist es nur dann, wenn man ihr auch folgte, wenn sie anders wäre”? – Wozu z.B. oben “1 2 3 ‒ ‒ ‒ 6 etc.” schreiben? Täte es nicht “1-6 etc.” oder nur “6 etc.”? Denn, was |

[Es soll alles auf die Betrachtung der Familie hin spielen, da diese

erst meine Methode rechtfertigt.]

|

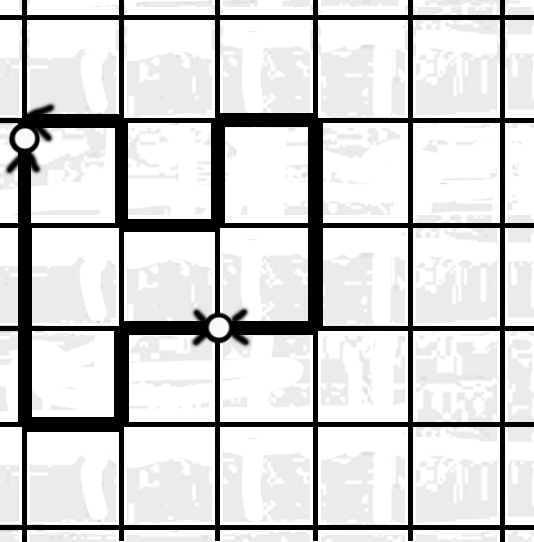

Sprachspiel: Nach einer Regel gehen.

Die Regel heißt z.B.: – – x x,

d.h.

immer zwei Schritte gehen &

zweimal hüpfen.

Wir würden “– – x x” eine Regel nennen; aber nur, wenn es der besondere Fall einer allgemeinen Möglichkeit ist;

wenn |

Gleichermaßen würden wir es eine Regel nennen, wenn wir B die Gleichung

der Linie gäben auf der er sich bewegen soll.

Und wir können es auch eine Regel nennen

wenn wir ihm statt der Gleichung ein Bild der Kurve geben.

|

“Wenn er das nicht versteht, so hat er das

andere auch nicht verstanden.”

(Einen Satz verstehen |

So sage ich er versteht

“1 + 1 =

2” wenn er auch

“1 + 1 =

3” verstanden hätte.

|

“‘y = x2’ sagt ihm, was er zu tun hat.”

Er setzt etwa die Kardinalzahlen der Reihe nach für

x ein & berechnet y.

Aber das setzt für uns voraus, d.h. damit meinen wir, daß er der Regel auch wo anders

hin hätte folgen können, wenn sie wo anders hin geführt

hätte.

|

“Wenn er das versteht, so muß

er das auch verstehen.”

Das könnte alles Mögliche heißen.

Vor allem könnte damit eine Hypothese angesprochen

sein: “Wenn der innere Mechanismus wirklich so ist,

dann muß er auch das bewirken”.

Aber dieser Aspekt der Sache interessiert mich nicht.

“Wenn er das versteht, so muß

er das auch verstehen.”

Das könnte alles Mögliche heißen.

Vor allem könnte damit eine Hypothese angesprochen

sein: “Wenn der innere Mechanismus wirklich so ist,

dann muß er auch das bewirken”.

Aber dieser Aspekt der Sache interessiert mich nicht.

Der obere Satz soll eigentlich heißen: “Wenn er das System versteht, muß er auch diesen Satz verstehen”. Oder: “Wenn er dieser Linie |

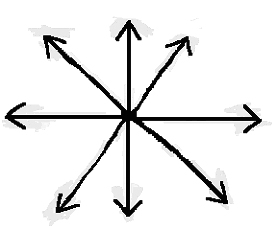

Sprachspiel: Jeder Linie folgen.

Denken wir uns dieses Spiel wirklich gespielt, so hat es eine gewisse Art der Allgemeinheit.

Freilich, es werden nur einige bestimmte Linien gezeichnet &

befolgt.

Aber worin besteht dann die Allgemeinheit?

Neue Linien werden nicht zurückgewiesen; dafür || für diese Situation gibt es dann einen Ausdruck in der Sprache.

“Zieh neue, andere |

Sprachspiel: “Zieh andere Linien.”

“Zieh eine beliebige Linie.” |

Sprachspiel: Nach einer Regel (z.B.

– x –

– x) gehen.

|

(Die Verwendung der Ausdrücke “u.s.w.” & “z.B.”.)

|

Könnten wir aber auch von dem Sprachspiel reden, ‘der Regel – x x zu folgen’?

Wir würden sagen: Wenn wir ihn abrichten

konnten auf das Zeichen “– x x” so zu

handeln dann ist uns dieses Zeichen gleichwertig |

Die Idee die uns irreführt ist die des

Begreifens des Systems.

Nun könnte man ja etwas, Bestimmtes so nennen z.B.

|

“Wenn er das System begreift, wird er auch diesen Befehl

befolgen können.” –

Was für ein Satz ist das?

Heißt er, daß erfahrungsgemäß wenn Einer das

System begriffen hat … ; oder ist es ein das

Kriterium des Begreifens, besteht das |

Man kann festsetzen, daß der das System begriffen hat, der die Formel in allgemeinen

Termini hingeschrieben hat.

|

Man kann festsetzen, daß Einer das System der Zeichen

x x –

etc. versteht wenn

er sich daran macht sie in eine Reihe zu ordnen

x, –, x –, – – x,

x x –,

x x –

–, etc.

Man wird dann auch allgemein sagen, er versteht es; wird aber dabei an ein allgemeines System, eine |

Geben wir ihm eine Regel, wenn wir ihn abrichten sich auf das Signal || Zeichen

x x – so

& so zu bewegen & ihm nun |

Regel nennen wir vor Allem, was nach unbegrenzte Anwendung hat.

|

[Sich von der Regel führen lassen.

Sich der Regel anvertrauen.]

|

Die Idee des zusammengesetzten Zeichens läßt |

Ein Zeichen “x – –” ist natürlich

zusammengesetzt & unsere Wörter & Sätze

sind aus Buchstaben zusammengesetzt.

Aber diese Zusammengesetztheit meine ich nicht.

Sie hat, würde ich sagen, nichts mit dem Sinn zu tun.

|

Welche hat nun mit dem Sinn zu tun?

Um das zu sehen, brauche ich Beispiele.

(Ƒ)Ich sage, es ist ein Zeichen || zeigt, daß er versteht, daß er die neue Zeichenverbindung richtig befolgt. Aber meine ich: es ist ein Anzeichen eines hypothetischen || inneren seelischen Vorgangs des ‘Verstehens’? |

“Er hat das System begriffen”.

|

Wir sind versucht zu sagen:

Das Zeichen ist zusammengesetzt, wenn seine Zusammensetzung seinen Sinn ergibt.

Aber was ist sein Sinn?

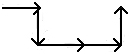

Wir denken bei “Sinn” ‘Das Zeichen des Befehls ist zusammengesetzt, wenn wir aus seiner Zusammensetzung entnehmen, was wir zu tun haben’. Was wir zu tun haben, ist also etwa ein Bild der Handlung, welches wir nach dem zusammengesetzten Zeichen konstruieren. → x → x x → → |

Wie wird das Wort “der Regel folgen” gebraucht?

Bezeichnet es einen

Vorgang?

Wenn ich

z.B. auf das Zeichen

→↓→→↑ so gehe:

, liegt es in

dem, was ich tue, daß ich der Regel gefolgt bin,

oder besteht das Folgen darin, daß ich regelmäßig in Übereinstimmung mit der Regel

handle? , liegt es in

dem, was ich tue, daß ich der Regel gefolgt bin,

oder besteht das Folgen darin, daß ich regelmäßig in Übereinstimmung mit der Regel

handle?

Wenn ich nun sage |

“Ich ließ die Regel mich

leiten”– was ist da geschehen?

Ich habe, z.B., die Zahlenwerte in die allgemeine Formel eingesetzt. |

“Ich habe getrachtet die Linie zu

kopieren.”

Das Kopieren, der Regel folgen, ist einer von vielen Vorgängen. |

x x

– – – x x –, – x, x – – |

Wir führen die unendliche Ziffernreihe ein.

Indem wir den Lernenden veranlassen weiter zu zählen.

Was ist der Unterschied zwischen dem

endlichen & unendlichen Spiel?

Wir können nun den Fall denken wo im Spielen kein Unterschied

besteht.

Beschreibung des Spiels № 2 mit unbegrenzter Ziffernreihe. A ruft || schreibt “45 Steine” … etc. B bringt sie. Unterschied im Lernen. Der Schüler lernt die Ziffern bis … Ist || Wird das Wort “endlos” gebraucht? – Z.B. im Satz: Er kann schon endlos zählen. Aber was sind die Kriterien Er antwortet auf die Frage: Wie weit kannst Du zählen? 1 2 3 4 5 It must lead to 3. It does lead to 3. |

Two hard things compared.

|

In den Zeiten der stummen Filme hat man alle Klassiker zu den Filmen

gespielt aber nicht Brahms & Wagner.

Brahms nicht weil er zu abstrakt ist. Ich kann mir eine aufregende Stelle in einem Film mit Beethovenscher oder Schubertscher |

9.2.37.

‒ ‒ ‒ Denn das Interesse, was zu ihr trieb, war

nicht das, Verlangen nach neuen Fakten,–

nach Naturerkenntnis, – sondern das Verlangen, das Wesen, die

Struktur – wie man sagen möchte –, von Fakten verstehen zu lernen.

Es war wesentlich daß wir, in einem wichtigen Sinne, nichts I Es || Denn es schien, uns, nämlich daß wir, was in einem Sinne klar vor unsern Augen liegt, – doch (wieder) nicht verstehen. Das ist es (ja || auch) was Augustinus uns in || mit den Worten sagt: ‒ ‒ ‒. Das || Dies könnte man doch nicht von einer Frage der Naturwissenschaft sagen (etwa, wie groß das spezifische Gewicht des Quecksilbers || Heliums ist¤). Dasjenige, was man weiß wenn man uns niemand Dieses Verständnis schienen wir durch eine besondere Art des Einblicks gewinnen zu müssen aber es wurde uns klar daß wir mit diesem Einblick nicht die Tatsache || die Erscheinungen || Erscheinung durchschauen wollten || versuchten sondern unsere Sprache von diesen Tatsachen. || nicht die Erscheinungen sondern die Sprache in der wir von ihnen Und so wollten wir || So schien es, wir müssten das Wesen der Sprache kennenlernen. (Das Wesen des Satzes, des Folgerns, der Grammatik.) Und in der Antwort auf die Frage nach diesem Wesen, schien es, liege auch || liege das was sich über das ‘Wesen der Welt’ sagen ließe & die Antwort auf unsere Fragen. Und es war wesentlich daß sich diese || jene Antwort ein für alle mal, also unabhängig von zukünftiger Erfahrung geben lassen müsse. Und es schien Und morgen finden wir also vielleicht eine 14te. Es durfte also überhaupt von keinen || nicht von Arten eine || die Rede sein. Und so schien es, als müsse unsere Antwort im höchsten Grade einfach sein. Ja nicht einmal || auch nicht einmal einfach. |

/

In dieser Forderung lag das Sublime; & es konnte

natürlich keinen Sinn haben zu sagen: Du mußt

Deine || diese Forderung eben herunterschrauben. |

Der Begriff ‘Sprache’ ist zwar eine Familie, aber auch

wenn er es nicht wäre, so wäre unser jetziger Standpunkt dennoch ein

anderer als der der Log. Phil. Abh.

Wo aber läge dann der Unterschied?

|

Es mußte nämlich auch Satz nur eines sein

& Denken.

Und es standen eine Reihe von Begriffen hintereinander,

jeder dem andern äquivalent.

Welt, Denken, Sprache, Satz¤. Und so war die Frage nach dem Wesen des Satzes (nach der allgemeinen Satzform) die Frage nach dem Wesen der Welt. |

“Die Sprache ist Sprache durch die

Regeln nach denen sie gehandhabt wird.”

|

Die Logik darf nichts

Erfahrungsmäßiges an sich haben.

|

“Oder auch: “Denken muß etwas Einzigartiges sein.”

(Warum?)

(Hier liegt der Hund begraben.)

|

Aber wie wenn man sagte: “Sprechen¤

(oder

¤Schreiben muß etwas Einzigartiges

sein”?

Aber da ist eben der Unterschied daß das Denken,

oder auch das sinnvolle Sprechen & Schreiben, etwas

ganz Besonderes || besonderes

kann.

Im Gedanken (also z.B. im sinnvollen gesprochenen oder geschriebenen Satz) wird die Wirklichkeit eingefangen – sie selbst!¤ Der Gedanke ist nicht bloß Bild, – er ist Bild & Deutung zugleich. Denn der Satz || das Satzzeichen ist nicht der Gedanke sondern das verstandene Satzzeichen |

Was hierdurch angedeutet ist ist eine

der merkwürdigsten & folgereichsten

Sprachtäuschungen an denen wir beim Nachdenken

über Philosophieren laborieren.

|

“Wir sollen aber nicht erfahrungsmäßig über das Denken sprechen,

sondern das Wesen des |

Die Logik darf nichts

Erfahrungsmäßiges an sich haben; denn was uns interessiert

ist bloß ob sich etwas, & was sich vor

der || aller Erfahrung

– nämlich über das

Wesen dessen, was wir ‘Erfahrung’ nennen,

sagen läßt.

|

Und Denken & Erfahrung sind einander äquivalent.

|

Und das ist klar: am || Am Denken interessiert uns nichts, was die Psychologie

|

[Ich muß hier immer wieder das Negative betonen, was der

Instinkt, der Wunsch, uns

lehrt.]

|

Wenn die Logik nun das

Wesen der Sprache (des Denkens) angeben soll, so

muß ihr eine Durchsichtigkeit (eine Kristallklarheit)

eignen die wir in den

Wissenschaften nicht finden.

|

Das Denken || Der Begriff des Denkens ist für diese Betrachtung mit einem Nimbus

umgeben.

|

[Ich will ja angeben in welcher

Täuschung wir sind!]

Wir sind in der Täuschung das Sublime unserer Frage

müsse darin

bestehen || liegen || Sublime, uns Wesentliche, – liege darin, daß sie nach dem Wesen des

Einzigartigen, – der Welt der Erfahrung, des Denkens,– fragt. || Wir sind in der Täuschung das Besondere || Tiefe, uns Wesentliche, unserer Frage liege darin || müsse darin liegen, daß sie das Wesen des Einzigartigen – des Denkens || das unvergleichliche Wesen der Sprache – des Denkens || Denkens, der Erfahrung, der Welt– zu begreifen sucht || trachtet. D.i. die Ordnung die zwischen den Begriffen des Satzes || des Wortes, des Schließens, der Wahrheit u.s.w. besteht. Und diese Ordnung ist eine Über-Ordnung zwischen – sozusagen – Überbegriffen. Während die Worte “Welt”, “Sprache”, “Erfahrung” etc. d.h. ihre Bedeutungen so hausbacken

sind wie die der Wörter “Tür” “Tisch” “Lampe” – &

unsere Probleme ihre (eigenartige || eigentümliche) Tiefe nicht daher

beziehen || haben daß sie nach dem Wesen der Sprache fragen, sondern daher,

daß sie Sprachfallen

sind.

|

Wir sind in der Täuschung das

Besondere, Tiefe, das uns Während die Worte “Welt”, “Sprache”, “Erfahrung” etc. d.h. ihre Bedeutungen so hausbacken

sind wie die der Wörter “Tür” “Tisch” “Lampe” & die Tiefe unserer Probleme nicht daher

rührt, daß eine Erklärung des Wesens der Sprache sie

beantwortet, sondern daher || daß das Wesen der Sprache

erklärt werden muß,, sondern daher, daß es || sie Beunruhigungen sind, die aus dem Wesen der Tiefe

unserer Sprache || unseres

sprachlichen Ausdrucks aufsteigen.

|

Die Sprache scheint also || nun eine Art idealer Ordnung Wir scheinen jene Über-Ordnung in der wirklichen Sprache finden zu müssen. So fragen wir uns auch was das eigentliche Wort, der eigentliche Satz unsrer Sprache sei, denn die geschriebenen & gedruckten Wörter & Sätze besitzen in ihrem Wesen nicht die Klarheit Und so kommt es dazu, daß wir Idealbegriffe haben & sagen, sie müssen auf die Realität der Sprache anwendbar sein, aber nicht sagen können wie || ohne sagen zu können, wie. ⍈ Es ist, als müßten wir in ein Gebiet von solcher Feinheit & Verwicklung dringen daß unsere Sprache ein zu rohes Instrument ist, es darzustellen. Aber von |

[Ich suche außer den diversen schrittweisen || langsamen Übergängen von der alten zur neuen

Betrachtungsweise einen schnellen.] || , mit || in

einem Schritt.]

|

Wie erweist sich jener Fehler ((jene || unsere Täuschung)) als Fehler?

Denn sie darf sich nicht durch ihre Unhaltbarkeit als Täuschung erweisen. Sondern sie ist unhaltbar, weil sie eine Täuschung ist. |

“Die Sprache (oder, das Denken) ist etwas Einzigartiges”, das erweist sich als ein Aberglaube (ich sagte nicht Irrtum || nicht

Irrtum!)

hervorgerufen

(selbst) durch

logische Mißverständnisse || grammatische Täuschungen.

Und auf diese Täuschungen || auf die Probleme fällt nun das Pathos zurück. |

[Aber da ist noch der Faden der Rolle der konkreten Beispiele¤ oder, der Rolle

des Ideals.]

|

Wir müssen uns eingestehen, auf welche Vorstellungen die idealen |

(Der ideale Name.) Was war es,

was an dieser Idee falsch war?

Was, worauf sich unmittelbar zeigen läßt?

|

War es ein ähnlicher Fehler, wie der, welchen ich machte, als

ich glaubte “(F––)” sei eine Wahrheitsfunktion?

Nämlich der Mißbrauch des Wortes

“eigentlich”.

Wenn etwas nur eigentlich das &

das ist, so ist es es eben eigentlich nicht.

|

Die Idee das Ideal ‘müsse’ sich

in der Realität finden.

Während man noch nicht sieht, wie es sich

darin findet; & nicht das Wesen dieses “Muß” versteht.

|

Die Rolle der “logischen Analyse”.

Wie kann ich den Satz jetzt verstehen, wenn die

Analyse soll zeigen können was ich eigentlich

verstehe || , was es ist, was ich verstehe.

Hier spielt

die Idee des Verstehens als seltsamen geistigen Vorgangs

hinein.

|

Das ‘Ideal’ muß jetzt

schon seine volle Anwendung || |

Woher hast Du dieses Ideal?

Was ist sein Urbild?

Denn das ist es ja, was ihm Leben gibt.

|

“Wenn ein Satz ein Bild ist, so muß

jeder Satz ein Bild sein, denn sie müssen alle wesensgleich

sein. Jeder Satz sagt: es verhält sich so

& so.”

Hier haben wir auch so ein Ideal, das sich in die Erscheinungen

hineindrängt.

|

“Jeder Traum ist

eine Wunscherfüllung”.

Eine “dynamische Theorie” nannte || nennt es Freud.

Und es ist wesentlich eine Theorie.

D.h. es wird dabei eine

Annahme gemacht, eine Hypothese.

Es wird eine ganz bestimmte Art der || von Konstruktion, an die Tatsache || Erscheinung des Traums herangebracht.

Denn fragte man ohne weiteres: “Was ist der Traum eigentlich?” So wäre die Antwort: Hast Du noch nicht geträumt, weißt Du es denn nicht? |

Die Idee des Wesens, |

Wie bist Du auf dieses Ideal gekommen? Das Ideal sitzt so fest¤ wie eine fixe Idee. || Das Ideal sitzt unverrückbar fest. Du kannst nicht aus ihm heraustreten. Du mußt immer wieder zurück. Es gibt gar kein Draußen; |

Warum wirft man die Form nicht über Bord?

Sie ist in verschiedenen Verbindungen verankert & wir

können uns keine andere Möglichkeit denken.

Aber das ist es auch nicht.

|

Es ist, als ob wir eine Form des Ausdrucks nicht als Form des

Ausdrucks erkennten. ﹖

|

(Oder beinahe, als hielten wir die Farbe der Brille

oder eine Zeichnung auf der Brille, durch die wir Z.B.: “Jeder Satz sagt doch; Es verhält sich so & so”. Das ist so eine Brille. |

–Wo || Was ist die Grenze zwischen Urteil & Vorurteil?–

|

∣ Das Gebäude deines

Stolzes ist abzutragen. Und das gibt furchtbare Arbeit. ∣

|

“Es ist doch

…”

|

∣ In einem Tag kann man die

Schrecken der Hölle erleben; es ist reichlich genug Zeit dazu. ∣

|

Der

Der ideale Name soll so funktionieren: ‘Diesem

Namen entspricht das.’

Und das ‘das’ soll einfach sein,

ganz einfach.

Warum setzt man nun dieses Ideal dem entgegen, was man sieht? Man konstruiert sich das Ideal aus dem, was man sieht. Aber warum glaubt || meint man nun es müsse etwas dieser Konstruktion Entsprechendes geben? || zu finden sein? Denn ich will ja – bin ja versucht, zu sagen,: das muß es Warum wird denn diese Idee in uns zum Ideal? (Oder ist diese Frage nicht in gewissem Sinne unberechtigt: weil wir uns eben an eine Idee festhängen?) Warum sage ich, der Satz muß so & so gebaut sein? Warum wird denn bei Plato immer geschlossen: “Also “muß” es sich auch dort so & so verhalten.! |

Es ist ein großer Unterschied zwischen

|

Rolle der falschen Auffassung der Analyse.

|

Wir sind in einem Irrtum

befangen.

(Das was ich erklären will, & nicht kann, ist: wie ist man befangen? –)

|

Die Analyse, das Denken als seelische Tätigkeit. Wir trachten (in diesem Irrtum) nicht nach Beschreibung, sondern nach einheitlicher Darstellung durch eine Idee. |

Einer könnte sagen: “ein Satz, das

ist das Alltäglichste von der Welt” & der Andre: “Ein Satz – das ist etwas sehr

Merkwürdiges!”.

Und er kann nicht einfach nachschauen, wie ein Satz funktioniert, weil unsere Ausdrucksweise die Sätze, das Denken etc. betreffend ihm den Weg verstellt. || ihm im Weg ist. |

Die Worte

X

wie der reine Schnee auf den Bergen.

Neben dem blauen Himmel.

|

Ein Satz, das ist etwas sehr merkwürdiges

◇◇◇◇◇◇

|

(“Es ist etwas sehr Merkwürdiges”,

hier liegt bereits der ganze Fehler.)

|

Hierin

liegt bereits das

Ätherische, Metaphysische.

|

Warum aber sagen wir, es sei etwas Merkwürdiges?

Einerseits wegen der ungeheuren Bedeutung die ihm

zukommt.

(Und das ist richtig.)

Anderseits verführt uns das & manches andre, z.B., die Einheit des Wortes “Satz”, dazu zu denken, es müsse in der Art & Weise der Funktion des Satzes ein Außerordentliches, Einzigartiges zu finden sein. |

Denn wenn Sokrates fragt “was ist Erkenntnis?”, so könnte er (eigentlich) vorher || zuerst sagen: “Die Erkenntnis muß etwas sehr Merkwürdiges

sein.”

“Etwas Rätselhaftes”, könnte man auch sagen.

|

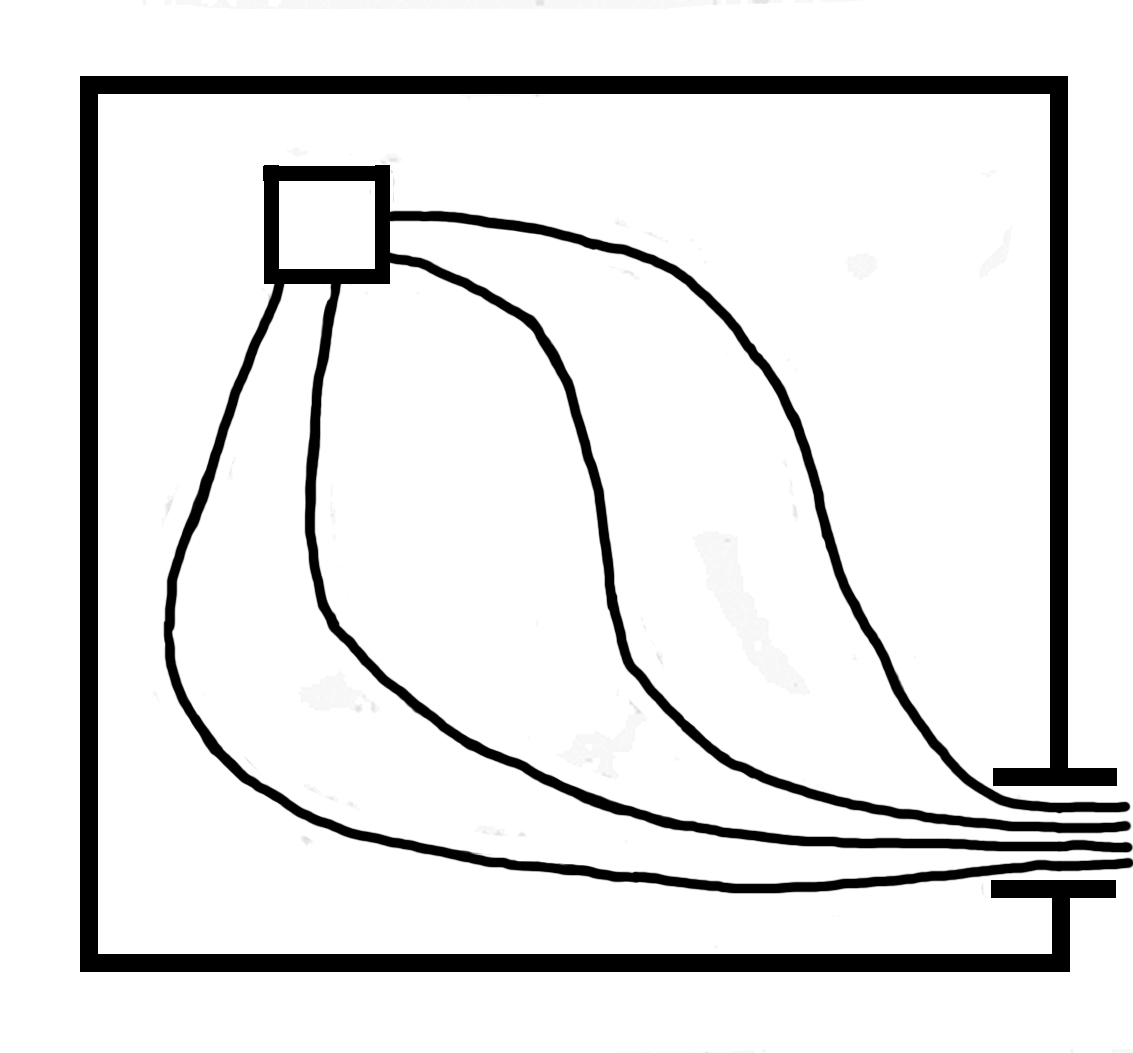

Irgendwie fällt mir dieses Gleichnis ein:

Denk Dir, an Stricken die von einem Punkt

auseinander laufen wirkten große Kräfte.  Im Mittelpunkt steht ein dünner Stift.

Nun sagt einer: “Das muß ein eigentümlicher Stift sein, daß er alle diese Stricke halten kann, & die riesigen Kräfte

aushält, die an ihm ziehen.”

Im Mittelpunkt steht ein dünner Stift.

Nun sagt einer: “Das muß ein eigentümlicher Stift sein, daß er alle diese Stricke halten kann, & die riesigen Kräfte

aushält, die an ihm ziehen.”

Man könnte sagen: “Das ist eine falsche Auffassung: es sieht |

In meiner Seele ist Winter.

|

Durch ein Mißverständnis erscheint es uns, als tue der Satz etwas

Seltsames.

|

(Meine Gedanken gehen so langsam, als

ob sie durch tiefen Schnee waten müßten || Mein Gedanke geht so langsam, als ob er durch

tiefen Schnee |

‘Der Satz ein merkwürdiges

Ding.’: darin liegt irgendwie schon die

Sublimierung der ganzen Darstellung || Betrachtung || Betrachtungsweise,

die Tendenz entweder ein reines, sublimes, Mittelwesen zwischen dem

groben Satzzeichen & den Tatsachen anzunehmen, oder auch das Satzzeichen selber ,quasi reinigen sublimieren, zu

wollen.

|

Denn, daß es ganz hausbacken zugeht, – das

zu sehen,

verhindert uns unsere

Ausdrucksweise. || verhindert uns auf

|

(Die größere ‘Reinheit’ der

nicht auf die Sinne wirkenden Gegenstände, z.B., der Zahlen.)

|

“Der Sinn eines Satzes kann wohl in

einem gewissen Sinne ‘verschwommen’ sein, wie etwa wenn man

von einem Ding aussagt es habe nicht eine reine Farbe sondern ein “Auch der (unbestimmteste), verschwommenste Sinn ist ein bestimmter Sinn”. “Ich habe doch immer einen bestimmten Gesichtseindruck!” Woher weißt Du daß es ‘immer’ ist? Das ist doch a priori; also heißt es, es hat keinen Sinn hier von ‘Unbestimmtheit’ zu reden. Und also (“Ein Stab hat doch immer eine bestimmte Länge!”) “Die Regeln eines Spiels können wohl eine gewisse Freiheit lassen, aber sie müssen doch ganz bestimmt sein”. Das wäre etwa als wollte || sagte man: Du kannst zwar einem Menschen durch vier Wände eine gewisse Bewegungsfreiheit lassen, aber die Wände müssen vollkommen starr sein;– – was nicht wahr ist. Sagte man aber nun: “Diese Wände können wohl elastisch sein, aber sie “Der Stab hat immer eine bestimmte Länge” ist eigentlich das Bekenntnis zu einer bestimmten Ausdrucksweise || Ausdrucksform. Derjenigen nämlich, die sich der Form eines Ideals der Genauigkeit bedient. (Gleichsam wie || als eines Parameters der Darstellung.) So verhält es sich auch damit, wenn ich sage: “Es kann keine Vagheit im Sinn des Satzes geben.” |

Es gibt eine bestimmte Form der

Darstellung, die Form des Ideals.

|

(Es ist ein wenig wie Morgengrauen in meinem || bei mir im Geist.)

|

“Es ist doch kein Spiel, wenn es eine Vagheit

in den Regeln gibt.” –

Aber

ist es dann kein Spiel? –”

“Ja vielleicht wirst Du es

‘Spiel’ nennen, aber es ist doch jedenfalls nicht das ideale || ein ideales || ein reines Spiel.”

D.h.: es ist (doch dann) ein verunreinigtes

Spiel & ich interessiere mich dann für das was

verunreinigt ist.

Aber das Ideal ist Deine Ausdrucksform & sie || ein Mißverständnis verführt Dich das Ideal Es ist, als wenn Du sagtest: “Der Umfang dieses Rades ist wirklich D.π!” (so genau ist es gearbeitet). |

Die vollkommene Reinheit & Klarheit || Kristallklarheit der Logik: || Die vollkommene

Kristallreinheit der Logik: Sie soll ein Kristall sein, nichts Amorphes in ihr. (Woher dies Ideal?) Denn die Kenntnis des Amorphen interessiert uns nun || hier nicht. (das ist richtig.). Und mit den Kristallsystemen haben wir es auch zu tun. Nun ist es aber nicht so, daß wir uns etwas von jener Kristallreinheit abhandeln lassen können! Das Vorurteil, was || das in ihr liegt, kann (vielmehr) nur so beseitigt werden, daß wir unsere ganze Betrachtung drehen; dadurch jener Reinheit Es ist aber auch nicht so, daß man sagen könnte: “Das Vorurteil ist, daß das Ideal existiert,.” Während wir ihm nur nachstreben müssen.” || während wir uns || die Wirklichkeit ihm die Wirklichkeit nur nähern.” Denn auch darin liegt das || ein Mißverständnis. Die || ; die Rolle des Ideals ist damit nicht erfaßt. |

Wenn Du ein Opfer bringst & dann

darauf eitel bist, so wirst du mit samt deinem || dem Opfer verdammt.

|

Man könnte sagen:

Die Betrachtung muß gedreht werden,

aber um den Angelpunkt unseres eigentlichen

Interesses || Bedürfnisses; das muß

festbleiben. || stehenbleiben. || , aber um unser eigentliches

Bedürfnis als

Angelpunkt.

[dann bleibt der Nachsatz weg]

|

Man könnte π ein Ideal nennen, denn es spielt in einem Sinne die Rolle eines Ideals, aber dieser Ausdruck wäre mit

Vorsicht zu gebrauchen: “Wir

streben bei der Konstruktion eines Kreises das Ideal an, daß der |

Das Licht der Arbeit ist ein schönes Licht,

das aber nur dann wirklich schön leuchtet,

wenn es von

noch einem andern Licht erleuchtet wird.

|

(Ich glaube, man kann sagen:) Das

a priori ist eine Form der Darstellung. || Darstellungsform.

|

Und a priori ist eine

Ordnung der Dinge.

|

Ich sagte || schrieb seinerzeit: Ich sagte, es dürfe keine Arten geben, denn gäbe es, sagen wir, 3 Arten von irgendetwas in der Logik,: warum sollte nicht einmal eine vierte ◇◇◇ gefunden werden? – D.h.: die Logik darf nicht das Ansehen einer empirischen Wissenschaft || eines empirischen Wissensgebietes haben. Dem Wort ‘Welt’ entspricht das Wort ‘Sprache’, dem Wozu aber ist dieses Wort “Welt” & “Sprache” etc. z dann zu brauchen? Es fehlt das Sprachspiel, das mit ihnen zu spielen ist. |

Die Kristallreinheit || Kristallklarheit der Logik, hatte sich mir ja nicht ergeben, sondern ich hatte sie gefordert.

|

Die Logik mußte rein |

“Die Logik muß einfach

sein”: das ist eine Forderung, nicht ein

Ergebnis.

|

In der Meinung die Ordnung der

Dinge zu untersuchen, habe ich die || eine

Ordnung der Dinge vorausgesetzt.

Vorausgesetzt war die Idee des Wesens (der

Welt, des Satzes, u.s.w.).

(Der Satz, dieses merkwürdige Wesen.)

|

Die Wörter “Satz”, “Welt”,

und andere, & ihre Verwendung || außerordentliche Bedeutung d.h. Wichtigkeit

|

Woher weißt Du daß es (gerade) 3 Arten von … gibt?

Lehrt es Dich die Erfahrung?

Dann kannst Du morgen eine 4te Art finden.

|

Ich meinte ursprünglich, alle Zahlen der Logik

müssen sich aus dem Wesen des Satzes rechtfertigen lassen.

Wenn man also das Wesen des Satzes ausspricht, so muß alles andre folgen. Es kann dann nicht anders sein. |

Der Satz aber war äquivalent mit der Sprache, die Sprache aber mit der

Beschreibung dessen was der Fall ist, mit der Welt.

Ich nahm als gegeben an die Einzigkeit der Bedeutung der Wörter “Welt” & “Sprache” ohne daß ich einen Begriff von einem Gebrauch des Wortes … 7 |

Editorial notes

1) The table and notation on page 17v are most likely of earlier date than the surrounding text; they are moved here by the editors.

2) The musical score at the top of page 17av is most likely of earlier date than the surrounding text; it is moved here by the editors.

3) See facsimile; arrow like graphic above the Bemerkung.

4) See facsimile; possibly dash after "eines".

5) See facsimile; Wittgenstein deletes the commas around "ein für alle mal".

6) See facsimile; rest of page hardly readable.

7) Continuation in Ms-157b,1r.