| | | | | |

VI.

Philosophische

Bemerkungen

| | |

| | | / | | |

10.12.

1 Alles was ich in der Sprache tun kann ist

etwas sagen: das eine sagen.

(Das eine sagen im Raume dessen was ich hätte sagen

können.)

| | |

| | | ? / ∫ | | |

Man könnte das auch so

: Die Sprache

relativ & nicht absolut.

| | |

| | | / | | |

Wenn ein Satz nicht eine

mögliche Bildung unter anderen wäre, so hätte er keine

Funktion.

| | |

| | | / | | |

D.h.: wenn ein

Satz nicht das einer Entscheidung

wäre, hätte er nichts zu sagen.

| | |

| | | / | | | Der Beweis der

Widerspruchsfreiheit der Axiome

den die Mathematiker heute

so einen Sums machen. Ich habe das Gefühl: wenn

in den Axiomen eines Systems ein Widerspruch wäre so

wäre das gar nicht so ein großes Unglück.

Nichts leichter als ihn zu beseitigen.

| | |

| | | ∫ | | | Ein Satz kann eben

nur eines sagen

(an einen Ort des Raumes

deuten.).

| | |

| | | ∫ | | |

11.

Das Erste was wir vom Gedanken aussagen

möchten ist, er sei eine Tätigkeit.

Ein Vergleich der sich uns sofort aufdrängt ist der mit der

Verdauung.

Dann sagen wir, daß uns

der

Prozess, welcher Art er auch sein mag nicht

als typisch menschlicher oder organischer (oder als

Vorgang in einem Lebewesen)

interessiesiert.

Er

interessiert uns nicht als spezifisch physiologischer und auch nicht

als spezifisch psychologischer

(Vorgang).

| | |

| | | ∫ | | | Das Nächste ist der

Vergleich mit dem Chemiker den die Vorgänge im menschlichen Darm

auch nicht als solche interessieren sondern als chemische

Vorgänge die ebensogut in einer Proberöhre stattfinden

können.

| | |

| | | / | | |

Wir sagen: Für uns gibt

es nicht wesentlich außere &

innere Vorgänge (Jeder Vo⌊r⌋gang ist in

gewissem Sinne ein äußerer Vorgang)

Wir werden das Denken untersuchen als ob

es von dem Standpunkt, daß es auch von einer Maschine

ausgeführt werden könnte.

Aber hier

befinden wir uns in einer gänzlich falschen

Betrachtungsweise. Wir sehen das Denken für

einen Vorgang wie das Schreiben an oder das Weben als wäre es das

Erzeugen eines Produkts, des Gedankens, wie das Weben das

Erzeugen eines Stoffes etc. Und dann

läßt sich natürlich sagen daß dieser Vorgang der

Erzeugung im Wesentlichen auch maschinell

muß deuten lassen. Aber hier ist unsere

Auffassung ganz falsch. Das Denken interessiert uns

nur sofern es uns unmittelbar ist. Es ist ein Vorgang

nur im unmittelbar Gegebenen.

| | |

| | | / | | | Von einem

Product & etwas das es hervorbringt ist

für uns überhaupt keine Rede

| | |

| | | ∫ | | | Weder der Organismus noch die

Maschine ist ein Vergleichsobject.

Denn uns interessiert nichts was wir noch nicht

wissen.

| | |

| | | / | | |

Schon die Bezeichnung Tätigkeit für's Denken

ist in einer Weise irreführend. Wir sagen: das

Reden ist eine Tätigkeit unseres Mundes. Denn wir

sehen dabei unseren Mund sich bewegen ◇ &

fühlen es

etc. In

Sinne kann man nicht sagen das Denken

sei eine Tätigkeit unseres Gehirns.

| | |

| | | / | | | Und kann man sagen das

T Denken sei eine

Tatigkeit des Mundes oder des

Kehlkopfs oder der Hände? (etwa wenn

wir schreibend denken)?

| | |

| | | / | | |

Zu sagen [d|D]enken sei eben

eine Tätigkeit des Geistes wie [s|S]prechen des Mundes

ist eine Travestie ˇder Wahrheit.

| | |

| | | | | | Wir gebrauchen eben ein Bild, wenn wir von der

Tätigkeit des Geistes reden.

| | |

| | | ? ∫ | | | Das Denken

ist nicht mit dem Arbeiten eines Mechanismus zu

vergleichen den wir von außen sehen in dessen Inneres wir

aber blicken mü[ß|ss]en um seine Tätigkeit zu

verstehen.

| | |

| | | / | | |

Das Denken ist nicht mit der

Tätigkeit eines Mechanismus zu vergleichen der wir von außen zuschauen

die wir von

außen sehen |

deren Inneres

wir aber sehen um

sie zu verstehen.

| | |

| | | ? ∫ | | |

Das Denken ist nicht die

Tätigkeit eines Mechanismus, der wir von außen

zusehen deren [i|I]nneres aber erforscht werden

muß.

| | |

| | | ? ∫ | | |

Das Denken ist nicht mit der

Tätigkeit eines Mechanismus zu vergleichen den wir

von außen sehen in dessen Inneres wir aber erst dringen

müssen.

| | |

| | | | | | Denn was

uns ◇ am Denken nicht bewußt

wäre, gehört nicht dazu.

| | |

| | | / | | | Im Denken wird

nicht etwas in einem abgeschlossenen Raum verdaut.

| | |

| | | ∫ | | | Das Denken ist ganz

dem zeichnen von Bildern zu vergleichen.

| | |

| | | / | | | Man kann

aber auch sagen: Das Denken ist (wesentlich) mit

keinem Vorgang zu vergleichen & was wie ein

Vergleichsobject scheint ist in Wirklichkeit ein

.

| | |

| | | ∫ | | |

12.

Die Deutung eines Bildes nach der

Wirklichkeit ist schon eine Anwendung des Bildes.

| | |

| | | ∫ | | | Die Anwendung

des Bildes besteht immer in einer Übersetzung.

| | |

| | | / | | | Der Vorgang der

Übersetzung – etwa des Spielens nach Noten – wird durch

die Worte beschrieben: Er, ( der

[ü|Ü]bersetzende, richtet sich nach den

Noten.

Ist das nun die eigentliche, rein

sachliche Beschreibung des Vorgangs oder ist in sie schon ein Bild

(Gleichnis) hineingetragen (gleichsam ein

Anthropomorphismus)?

| | |

| | | / | | |

Er richtet sich nach den Noten heißt

vor allem nicht, daß er „richtig” spielt.

Wohl aber beschreibt es seine Absicht.

| | |

| | | / | | | Zu sagen

„Er hat die Absicht dieses Stück zu

spielen” (wobei man auf die Noten zeigt) hat gar keinen

Sinn wenn nicht eine Projectionsregel

vorausgesetzt ist[,|.]

[d|D]enn

sonst ist jede T Folge von Tönen oder keine

dieses Stück.

| | |

| | | ∫ | | |

Ich lese in

Lessing:

(über die Bibel)

„Setzt hierzu noch die

Einkl⌊e⌋idung und den Stil … … bald plan &

einfältig, bald poetisch, durchaus voll Tautologien,

aber solchen, die den Scharfsinn üben, indem sie bald etwas anderes

zu sagen scheinen, und doch das nämliche sagen, bald das

nämliche zu sagen scheinen, und im Grunde etwas

anderes bedeuten oder bedeuten

können: …”

| | |

| | | ? o ∕∕ | | |

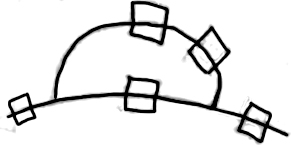

Bedenke die

merkwürdige Projektionsweise durch die die

Zeichnung  in ein

menschliches Gesicht projiziert wird. in ein

menschliches Gesicht projiziert wird.

| | |

| | | / | | | Wer liest, macht das

was er

abhängig von dem was da steht. Aber

Abhängigkeit kann nur durch

eine Regel ausgedrückt werden.

| | |

| | | / | | | Was hätte übrigens

allgemeine Regel überhaupt

auszudrücken, wenn ?

| | |

| | | / | | |

Soweit er was er tut nicht von dem

abhängig macht was da steht, ˇsoweit liest er

nicht; wenn auch das was da steht ihn ˇzu dem

veranlaßt veranlassen mag zu tun was er

tut.

| | |

| | | / | | |

Der Vorsatz muß so sein daß sein Ausdruck es möglich

macht zu überprüfen, ob er ausgeführt

wurde. [ … ob die Absicht erreicht

wurde. ]

Es muß sich also die

richtige Ausführung aus der Vorlage und dem Ausdruck des

Vorsatzes ableiten ˇ(quasi berechnen)

lassen.

| | |

| | | / | | |

Wenn ich etwas beschreibe, so muß ich die Beschreibung

von dem Zubeschreibendem

herunterlesen. [ Wenn ich etwas beschreibe

& die Beschreibung von dem Zubeschreibendem nicht herunterlese so ist es keine

Beschreibung. ]

| | |

| | | ∫ | | |

Wenn ich die Beschreibung nicht von der

Tatsache ablese, so ist sie ˇeine ihr willkürlich

zugeordnete Lautverbindung [ so ist sie ein ihr

willkürlich zugeordneters Komplex

Gebilde

| | |

| | | ? / | | |

Wenn man sagt die

Sinnesdaten seien „privat”, niemand

anderer könne meine Sinnesdaten sehen, hören,

fühlen, & meint damit nicht eine Tatsache

Erfahrung Erfahrungstatsache, so müßte

ein philosophischer Satz sein.

Den gibt es aber nicht & was gemeint ist drückt sich

darin aus, daß eine Person in die Beschreibung von Sinnesdaten

nicht eintritt.

| | |

| | | / | | |

Denn, kann ein anderer meine

Zahnschmerzen nicht haben so kann ich sie – in diesem

Sinne auch nicht haben.

| | |

| | | / | | |

In dem Sinne in welchem es nicht erlaubt

ist zu sagen der Andere habe diese Schmerzen, in

die ist es auch nicht erlaubt zu sagen ich

sie.

| | |

| | | / | | | ⌊⌊Was soll es

heißen: Er hat diese Schmerzen?

außer er hat solche Schmerzen:

d.h. von solcher Stärke, Art

etc. aber ˇnur in dem⌋⌋ ⌊⌊Sinne kann

auch ich diese Schmerzen haben.⌋⌋

| | |

| | | | | | Was wesentlich privat ist, oder scheint, hat keinen

Besitzer. Das heißt die

Subject-Object-Form

ist darauf nicht anwendbar.

| | |

| | | / | | |

Die

Subject-Object-Form

bezieht sich auf

Leib & die Dinge um ihn, die auf ihn wirken.

| | |

| | | / | | |

13.

Es scheint ein Einwand gegen die

Beschreibung des unmittelbar [e|E]rfahrenen zu

sein: „für wen beschreibe

ich's?” Aber wie wenn ich es

abzeichne? Und die Beschreibung muß

immer ein nachzeichnen sein.

Und soweit

(überhaupt) eine Person

für das Verstehen in Betracht kommt steht, die meine & die

des anderen auf einer Stufe. Es ist doch hier ebenso wie

mit den Zahnschmerzen.

| | |

| | | / | | |

Beschreiben ist nachbilden & ich

muß es nicht notwendigerweise für irgend jemand

nachbilden.

| | |

| | | / | | |

Wenn ich mich mit der Sprache dem Andern

verständlich mache, so k muß es

sich hier um ein Verstehen im Sinne des

[B|b]ehaviourism handeln. Daß er mich

verstanden hat ist eine Hypothese, wie, das ich ihn verstanden

habe.

| | |

| | | / | | |

In die der nicht-hypothetischeˇn

Beschreibung des Gesehenen, Gehörten – diese

Wörter bezeichnen hier grammatische Formen – tritt das

Ich nicht auf es ist hier von Subject und

Object nicht die Rede.

| | |

| | | / | | |

„Für wen beschreibe

ich würde ich meine unmittelbare Erfahrung

beschreiben? Nicht für mich, denn ich habe

sie ja; & nicht für ein jemand andern, denn

der könnte sie nie aus der Beschreibung

entnehmen?” – Er kann sie so

& so wenig aus der

Beschreibung entnehmen wie aus einem gemalten Bild.

Und aus Die Vereinbarungen über die Sprache

sind doch mit Hilfe von gemalten Bildern (oder was diesen

gleichkommt) getroffen worden. Und⌊,⌋ –

unserer gewöhnlichen Ausdrucksweise nach⌊,⌋

– entnimmt er doch aus einem gemalten Bild etwas.

Und zu fragen, ob er dasselbe entnimmt was wir sehen ist ja Unsinn;

ebensolcher Unsinn wie die Frage ob mich mein Gedächtnis

nicht täuscht wenn es mir sagt daß das die Farbe ist die ich

schon ge vor einer Minute in diesem Bild gesehen

habe.

| | |

| | | / | | |

Es ist eben irreführend zu sagen „das Gedächtnis

sagt mir daß dies dieselbe Farbe ist”

etc.” Sofern es mir etwas sagt, kann es

mich auch täuschen (d.h. etwas

falsches sagen).

Wenn

ich die unmittelbar gegebene Vergangenheit beschreibe so beschreibe

ich mein Gedächtnis & nicht etwas was dieses

Gedächtnis anzeigt. (Wofür dieses

Gedächtnis ein Symptom wäre.)

| | |

| | | / | | | Und

„Gedächtnis” bezeichnet hier – wie

früher „Gesicht” & und

„Gehör” – auch nicht ein psychisches

Vermögen, sondern einen

bestimmten Teil der logischen Struktur unserer

Welt.

| | |

| | | ∫ | | | Wenn ich nicht recht weiß wie ein Buch

anfangen so kommt das daher das noch etwas unklar ist. Denn

ich möchte mit dem ge der Philosophie

gegebenen, den geschriebenen &

gesprochenen Sätzen, ˇquasi den Büchern

anfangen

Und hier begegnet man der

Schwierigkeit des „Alles

fließt”. Und mit ihr

ist vielleicht überhaupt anzufangen.

| | |

| | | ∫ | | | Handelt die

Mathematik von ?

Ebensowenig wie das Schachspiel von Holzfiguren handelt.

| | |

| | | / | | | Wenn wir

hier davon reden von dem Sinn mathematischer

Sätze reden oder wovon sie handeln so gebrauchen wir ein

falsches Bild. Es ist nämlich hier auch so als ob

ˇan sich unwesentliche willkürliche Zeichen

das Wesentliche, eben den Sinn, mit einander gemeinsam haben

gemein

hätten |

.

| | |

| | | / ∫ | | |

1[5|6].

Weil die Mathematik ein

Kalkül ist & daher wesentlich von nichts

handelt, gibt es keine Metamathematik.

| | |

| | | / | | | Man kann nur immer

Unwesentliches ausdrücken.

Wenn

ich

z.B. die Philosophie mit dem Satz beginnen

wollte daß wir hier eine

Sprache zur Darstellung der Tatsachen gebrauchen, so wäre dies

wieder unwesentlich, das Wesentliche aber daß eine solche Sprache

gebraucht werden kann, kann nicht gesagt

werden.

| | |

| | | / | | |

Irgendetwas sagt mir: eigentlich dürfte ein Widerspruch

in den Axiome[in|n] eines Systems nicht schaden, als bis

er offenbar wird. Man denkt sich einen

versteckten Wi[e|d]erspruch wie eine versteckte

Krankheit die schadet obwohl (und vielleicht gerade

deshalb weil) man sie sich uns nicht deutlich

zeigt. Zwei [s|S]pielregeln aber die

einander in einem für einen bestimmten

Falle

widersprechen sind vollkommen in der Ordnung bis dieser Fall eintritt

& dann erst wird es nötig durch eine weitere Regel

zwischen ihnen zu entscheiden.

| | |

| | | / | | |

17.

Auch die Logik ist keine

Metamathematik[;|,]

d.h. auch

Operationen des das Arbeiten mit dem logischen

Kalkülss können kann keine ˇwesentlichen

Wahrheiten über die Mathematik zu

[t|T]age fördern. Siehe hierzu das

„Entscheidungsproblem” und

ähnliches in der modernen

mathematischen Logik.

| | |

| | | / | | |

Kein Kalkül kann ein

[P|p]hilosophisches Problem entscheiden.

| | |

| | | ø | | | 25. Wer seiner Zeit nur voraus ist,

den holt sie einmal ein.

| | |

| | | / | | | 27. Der Kalkül kann uns nicht prinzipielle

Aufschlüsse über die Mathematik geben.

| | |

| | | / | | | Es kann

auch keine „führenden

Probleme” der mathematischen Logik geben, denn das

wären solche deren Lösung uns endlich berechtigen würde

das Recht geben

würde |

Arithmetik zu treiben wie

wir es tun.

| | |

| | | / | | | Und dazu können wir nicht auf den

Glucksfall der Lösung eines

mathematischen Problems warten. | | |

| | | ø | | |

12.[2|1].31

Die Musik scheint manchem eine

primitive Kunst zu sein mit ihren wenigen Tönen &

Rythmen. Aber einfach ist nur ihre

Oberfläche [ ihr Vordergrund ]

während der Körper der die Deutung dieses manifesten

Inhalts ermöglicht die ganze unendliche Komplexität besitzt

die wir in dem Äußeren der anderen Künste angedeutet

finden & die die Musik verschweigt. Sie ist in

gewissem Sinne die raffinierteste aller Künste.

| | |

| | | ø | | | 16.

Es gibt Probleme an die ich nie

herankomme, die nicht in meiner Linie oder in meiner Welt

liegen. Probleme der Abendländischen

Gedankenwelt an die Beethoven (& vielleicht teilweise

Goethe)

herangekommen ist & mit denen er gerungen hat die aber kein

Philosoph je angegangen hat (vielleicht ist

Nietzsche an ihnen

vorbeigekommen). Und vielleicht

sind sie für die abendlandische

Philosophie verloren

d.h. es wird niemand

da sein der den Fortgang dieser Kultur als Epos empfindet

beschreiben kann.

Oder richtiger sie ist eben kein Epos mehr oder doch nur für

den der sie von außen betrachtet & vielleicht hat dies

Beethoven

vorschauend getan (wie Spengler einmal andeutet) Man

könnte sagen die Zivilisation muß ihren Epiker

voraushaben. Wie man den eigenen Tod nur

voraussehen und vorausschauend beschreiben nicht als

Gleichzeitiger von ihm berichten kann. Man

könnte also sagen: Wenn [d|D]u das Epos

einer ganzen Kultur sehen

willst so mußt Du es unter den Werken der

Größten dieser Kultur also zu einer Zeit suchen in

der das Ende dieser Kultur nur hat vorausgesehen werden

können, denn später ist niemand mehr da um es zu

beschreiben. Und so ist es also kein Wunder wenn

es nur in der dunklen Sprache der

geschrieben ist

& für die Wenigsten verständlich.

| | |

| | | ø | | |

Ich aber komme zu diesen Problemen überhaupt

nicht. Wenn ich „have done with the

world” so habe ich eine amorphe

(durchsichtige) Masse geschaffen & die Welt mit ihrer ganzen

Komplexität Vielfältigkeit

bleibt wie eine uninteressante Gerümpelkammer links

liegen.

Oder vielleicht

richtiger, : das ganze Resultat der

ˇganzen Arbeit ist das Linksliegenlassen der

Welt. (Das

[i|I]n-die-Rumpelkammer-werfen der ganzen

Welt)

| | |

| | | o ∕∕ | | | Eine Tragik gibt es in

dieser Welt – in ⌊(⌋der meinen⌊)⌋

– nicht & damit all das Unendliche nicht was

eben die Tragik (als sein

) hervorbringt.

Es ist sozusagen alles in dem

Ether Weltether

löslich; es gibt keine Härten.

Das

heißt die Härte und der Konflikt wird zu nichts Herrlichem

nicht zu

etwas Herrlichem |

sondern zu einem

Fehler.

| | |

| | | ø | | | Der Konflikt löst sich

etwa wie die Spannung einer Feder in einem Mechanismus, den man

schmilzt (oder in Salpetersäure auflöst).

In Lösung

gibt es keine Spannungen mehr.

| | |

| | | o ∕∕ | | | Das meiste was

sich mir als Ahnungsvolle Gedankenform zeigt kann ich gar nicht

ausdrücken & meine Ausdruckskraft erlahmt vielleicht

immer mehr & mehr.

| | |

| | | / | | |

17.

Das Verständnis eines Satzes kann nur

die Bedingung dafür sein daß wir ihn anwenden können.

D.h. es kann nichts sein als diese Bedingung

& es muß die Bedingung der Anwendung sein.

| | |

| | | ? / ∫ | | | Wer

das Symbol versteht kann nicht mehr

als das Symbol, denn

mehr ist nicht da.

| | |

| | | / ∫ | | |

Alles was zum Verständnis des

Symbols nötig ist e⌊n⌋thält es & was es nicht

enthält ist für die Sache überhaupt belanglos.

Also muß die Kenntnis des Symbols nicht nur

ausreichend sein sondern keine Kenntnis außerdem auch nur

eine Hilfe, sondern – wie gesagt – ganz

belanglos.

| | |

| | | / | | |

Das Verständnis eines Befehls kann

nur die Bedingung dessen sein daß ich ihn ausführen

kann. Nicht mehr & nicht weniger.

| | |

| | | / | | | Wenn mir das

Verstehen des Befehles bei der Ausführung nicht hilft, dann

interessiert es mich überhaupt nicht.

| | |

| | | ∫ | | | Das Verstehen des Befehles

könnte etwa ein Spiel der Vorstellungen sein, es fragt sich aber

ist es zur Behandlung des Befehls wesentlich oder

nicht?

| | |

| | | ∫ | | |

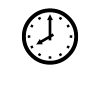

Wenn z.B. der

Befehl gelautet hätte, ich solle aus

dem Zimmer gehen, so könnte man glauben der

befehl sei befolgt wenn ich, etwa zur

festgesetzten Stunde das Zimmer verließe. Aber das

hatte ja auch „rein

mechanisch” nicht dem Befehl folgend geschehen

können. Es wäre auch nicht genug daß etwa

der das Hören des Befehls d auf

irgend eine Weise die Ursache davon wäre daß ich das Zimmer

verl[ass|ies]en

habe. Der

Befehl wurde vielmehr nur dann befolgt wenn ich die Befolgung von ihm

abgelesen habe. Dazu ist etwa nötig daß ich auf die

Uhr sehe & auf die Zeit warte bis der Befehl auszuführen

ist (oder vielmehr gehört eben auch das schon zur

Ausführung oder doch zur Reaktion auf den

Befehl).

In Wirklichkeit wird es sich so

vollziehen daß ich auf die Uhr sehe dann an [das| etwas]

anderes denke dann wieder auf die Uhr sehe u.s.w. Was ist also

Wesentlich? Daß ich es einmal

merke ob ich die Zeit eingehalten habe oder nicht.

D.h. es muß mir einmal die

Übereinstimmung oder

Nicht-[ü|Ü]bereinstimmung meiner Handlung mit

dem Befehl zu Bewußtsein kommen. Wenn

(d.h. gerade wenn) das geschieht dann

verstehe ich den Befehl.

| | |

| | | | | |

Nocheinmal: Das

Verstandnis ist eine Bedingung des

Befolgens. Nun, was für eine Bedingung der

Befolgung gibt es denn?

Das Verstehen

soll ja das Erfassen des Befehls als solchen sein.

Das Erleben des Befehls als Befehl, ohne das ist er für mich

ˇja noch gar [K|k]ein Befehl. Und ist

er, ⌊es,⌋ dann habe ich ihn auch verstanden.

Das Verstehen des Befehls muß das Erfassen des Zeichens mit dem

sein was das Zeichen zum Zeichen eines Befehls

macht.

| | |

| | | / | | |

Einen Satz verstehen heißt eine Sprache verstehen.

| | |

| | | / | | | Von einem

Verständnis das ˇherbeizuführen wir wesentlich keine

Mittel haben, konnen wir nicht

reden.

| | |

| | | ∫ | | |

18.

Wenn wir d meinen

daß der Gedanke die Tatsache gleichsam in schattenhafter Weise

anticipiert so geschieht das eben deshalb

weil es der Gedanke ist. Das heißt weil sein

Ausdruck die Beschreibung seiner Verification

enthält.

| | |

| | | / | | |

Der Philosoph trachtet das erlösende

Wort zu finden; das ist das Wort das uns endlich erlaubt das zu fassen

was bis jetzt immer ungreifbar unser Bewußtsein belastet

hat.

| | |

| | | o ∕∕ ∫ | | |

(Es ist wie

wenn man ein Haar auf der Zunge liegen hat; man spürt es aber kann

es nicht erfassen ergreifen & darum nicht

loswerden.)

| | |

| | | ø | | |

Der Philosoph liefert

uns das Wort womit die Sache ausdrücken

& unschädlich machen kann.

| | |

| | | ø | | | Wenn ich sage

daß mein Buch nur für einen kleinen Kreis von Menschen

bestimmt ist (wenn man das einen Kreis nennen kann) so will ich

damit nicht sagen daß dieser Kreis ˇmeiner Auffassung nach

die Elite der Menschheit ist aber es sind die Menschen an die

aber es ist der Kreis an

den |

ich mich wende

(nicht weil sie besser oder schlechter sind als die andern

sondern) weil sie mein Kulturkreis sind gleichsam die

Menschen meines Vaterlandes im Gegensatz zu den anderen, die

mir fremd sind.

| | |

| | | / | | |

22.

Kein psychologischer Vorgang kann besser

symbolisieren als Zeichen die auf dem Papier stehen.

| | |

| | | / | | | Der psychologische

Vorgang kann auch nicht mehr leisten als die Schriftzeichen auf dem

Papier.

| | |

| | | ? / | | |

Denn immer wieder ist man in

der Versuchung einen S symbolischen

Vorgang durch einen besonderen psychischen Vorgang

erklären zu wollen, als ob die Psyche in dieser Sache viel mehr

tun könnte, als das Zeichen.

| | |

| | | / | | | Es mißleitet uns da die

falsche Analogie mit einem Mechanismus der mit anderen Mitteln

arbeitet & daher eine besondere Bewegung

erklären kann. Wie wenn wir sagen: diese

Bewegung kann nicht durch den Eingriff von Zahnrädern allein

erklärt werden.

| | |

| | | / | | |

Hierher gehört irgendwie:

daß es nicht selbstverständlich ist, daß sich das Zeichen

durch seine Erklärung ersetzen

läßt⌊.⌋,

[s|S]ondern eine merkwürdige, wichtige Einsicht in das

Wesen dieser (Art von)

Erklärung.

| | |

| | | / | | |

Die Beschreibung des Psychischen

müßte sich ja doch wieder als Symbol verwenden lassen.

| | |

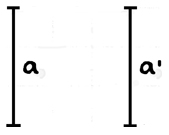

| | | / | | | Wenn wir die

Disposition ein Zeichen „a a d d d c b a”

mittels der Regel „a

→

b ↑

c ←

d

↓” zu

übersetzen eben durch „a

→

b ↑

c ←

d

↓” ausdrücken

dann kann in jener Disposition auch nicht wesentlich mehr liegen als

in dem Zeichenausdruck für die Regel.

| | |

| | | / | | | Das heißt diese

Disposition unterscheidet sicht etwa von der den Satz

nach „a

←

b ↗

c ↙

d

→” zu

übersetzen wie das Zei erste Regelzeichen

vom zweiten.

| | |

| | | ∫ | | |

Wenn ich den Satz a a d d d b c

nach a →

b ←

c ↑

d

↓ in

übertrage,

so richte ich mich nach der Regel im selben Sinn wie wenn ich

1 2 3 4 nach in x … x² in 1 4 9

16 übertrage.

| | |

| | | / | | | Im

speziellen Fall kommt natürlich die Regel nicht mit Betonung

ihrer [a|A]llgemeinheit vor wie in

f(a) nicht

f(x) als etwas Allgemeines

vorkommt.

| | |

| | | ? / | | |

Wenn ich nun wie oben

übertrage so liegt die Über Art der

Übertragung an in der Art wie ich zu dem

Resultat der Übertragung gekommen bin. Es ist ja

unleugbar daß ich auf verschiedene Weise von 1, 2, 3, 4 zu 1, 4, 9,

16 kommen kann & mehr kann ich nicht behaupten.

Wenn ich nun einen Sachverhalt in Worten

beschreibe, etwa die Gestalt & Farbe eines Flecks, so schaue

ich allerdings dazu auf keine Übertragungsregel

Rechnungsregel |

wohl aber erhalte ich doch die Worte

der Beschreibung in einer ganz bestimmten Weise, verschieden von der,

einfach irgend welche Laute auszustoßen oder auch mich auf

assotiativem Wege zu solchen Lauten führen

zu lassen. Beschreibe ich z.B. einen

Fleck mit gewissen Worten so ist es ja denkbar daß ich dazu Worte

gebrauche die ich noch nie gehört & nie gebraucht

habe. Es wäre wenigstens der Fall denkbar daß meine

Umgebung (die etwa ständig bei mir

s[ei|st])

diese Worte nie gehört

hat & mich (also) auch nicht

versteht daß ich mir aber (wie sich die Leute ausdrücken

würden) einbilde, die Dinge hießen so.

Dann habe ich eben damit eine Sprache erfunden. Denn wie

ich es verstehe heißen die Dinge so wenn ich mir einbilde daß

sie so heißen

| | |

| | | / | | |

Einen Satz verstehen heißt eine Sprache

verstehen & einen Satz sprechen heißt eine Sprache

sprechen.

| | |

| | | ∫ | | |

23.

„Verstehst Du das Wort

‚Tisch’?” –

„Ja” – „Was heißt

es?” – ˇ(mit einer Gebärde)

„So eine Sache” –

„Verstehst Du das Zeichen ‚So eine

Sache’?”

„Ja” – „was bedeutet

[sie|es]?” –

| | |

| | | ∫ | | | Die

Projectionsmethode ist die Art & und

Weise wie wi[e|r] 1, 4, 9 von 1, 2, 3

ableiten. oder

von a a b b c

| | |

| | | ∫ | | |

Es ist eben ein Unterschied, ob ich von dem

einen Zeichen irgendwie beeinflußt das andere

hinschreibe, oder es von dem

ablese.

| | |

| | | ∫ | | | Und die

[C|K]ausale

[b|B]eeinflußung ist ja kein

bewußter Vorgang.

| | |

| | | | | | Wenn

ich mich aber nun ärgere weil jemand zur Türe

hereinkommt, kann ich mich hier im Nexus irren oder ist er

wie erlebe ich ihn wie den

Ärger

In einem gewissen Sinne

kann ich mich ärgern irren denn ich kann

mi[c|r]h

f[r|s]agen „ich weiß nicht, warum mich sein Kommen heute so

ärgert”. Das heißt über die Ursachen

meines Argers läßt sich

streiten. – Anderseits nicht darüber daß der

Gedanke an sein kommen – wie man sagt

– unlustbetont ist.

| | |

| | | | | |

Wie aber in dem Fall: Ich sehe den Menschen &

der Haß gegen ihn lodert bei seinem Anblick ˇin mir gegen

ihn auf – Könnte man fragen: wie

weiß ich daß ich ihn hasse, daß er

die Ursache meines Hasses ist. Und wie weiß

ich daß sein Anblick diesen Haß neu erweckt? Auf

die erste Frage: „ich hasse ihn” heißt

nicht „ „ich hasse & er ist die

Ursache meines Hasses”. Sondern er

beziehungsweise sein Gesichtsbild – etc – kommt in meinem Haß vor ist

ein Bestandteil meines Hasses. (Auch hier

tut's die Vertretung nicht, denn was

guarantiert mir dafür daß das

Vertretene existiert.) Im zweiten Falle

kommt eben unmittelbar

Erscheinung in meinem Haß vor oder, wenn nicht, dann ist

seine Erscheinung wirklich nur die hypothetische Ursache meines

Gefühls & ich kann mich darin irren daß sie es ist die

das Gefühl hervorruft.

| | |

| | | | | |

Ganz ebenso muß es sich auch mit dem Handeln nach

einem Zeichenausdruck verhalten. Der

Zeichenausdruck muß in diesem Vorgang involviert

sein während er nicht involviert ist, wenn er

ˇbloß die Ur-sache meines Handelns

ist.

| | |

| | | ∫ | | |

[Ich weiß daß, was ich hier seit vielen Wochen schreibe

schlecht ist; aber ich schreibe es in der Hoffnung daß besseres

wieder nachkommen möge. Kommt nichts besseres nach,

nun so hat es eben der Schluß sein sollen.]

| | |

| | | | | | Und so ist es auch: aus ihm leite

ich mein Handeln ab.

| | |

| | | / | | |

Wenn ich nun sage ich leite mein

Handeln aus dem Zeichenausdruck auf eine gewisse Weise

ab so kann diese Weise im tatsächlichen Vorgang nur so enthalten

sein wie eben eine Funktion f(x) in

f(a)

| | |

| | | / | | | Wenn der

Satz „ich ha[ß|sse] A ihn” so aufgefaßt wird: Ich hasse

& er ist die Ursache; dann ist die frage

möglich: „bist Du sicher daß Du

ihn haßt ist es nicht vielleicht ein anderer oder etwas

Anderes” und das ist offenbar Unsinn.

| | |

| | | / | | |

Übrigens ist der einzige Beweis daß

eine Analyse falsch ist, daß sie zu offenbarem Unsinn

führt d.h. zu einem Ausdruck der

offenbar gegen die Grammatik st

verstößt die der ˇArt der Anwendung

entspricht.

| | |

| | | / | | |

Wenn ich an ihn denke: welche

Bedingungen müssen erfüllt sein daß das

wirk der Fall ist? Welche

nicht-hypothetischen Bestimmungen? Wenn ich ihn

– z.B. – erwarte: muß er jetzt

existieren, muß ich ein Erinnerungsbild an

ihn von ihm haben? Muß ich ihn

einmal gesehen haben? Und in welchem Sinne.

Was immer nicht der Fall gewesen sein muß, schalten wir

aus & was der Fall sein muß macht die Existenz des

Gedankens aus.

| | |

| | | / | | |

24.

Wenn ich eine Lautreihe hervorbringe

& nun sage ich habe diesen Satz gelesen so kann kein

Zweifel darüber bestehen ob ich wirklich diesen Satz

gelesen habe oder ob meine Lautreihe anders anderswie verursacht wurde.

D.h.

daß ich

d[en|ies]⌊en⌋

Satz gelesen habe sagt gar nichts über die Ursache der Entstehung

der Lautreihe aus.

| | |

| | | / | | |

Es kann nie essentiell für uns sein

daß ein Phänomen in der Seele sich abspielt &

nicht auf dem Papier für den Andern sichtbar.

| | |

| | | / | | | Man kann sagen

daß, ob ich lese oder nur Laute hervorbringe während ein

Text vor meinen Augen ist sich nicht durch die Beobachtung von

außen entscheiden läßt. Aber das Lesen kann

nicht wesentlich eine innere

Angelegenheit sein. Das Ableiten der Übersetzung

vom Zeichen, wenn es überhaupt ein

Vorgang ist, muß auch ein sichtbarer Vorgang sein

können. Man muß also z.B.

auch den Vorgang dafür

können der sich auf dem Papier abspielt wenn die

Glieder der Reihe 1, 4, 9, 16 (als Übersetzung von 1, 2,

3, 4) durch die Gleichungen

1 × 1 =

1,

[1|2] × 2

= 4,

3 × 3 =

9 etc ausgerechnet

erscheinen.

1

×

1

“

1

| 2

×

2

“

4

| 3

×

3

“

9

| 4

×

4

“

16

|

Man könnte dann vom Standpunkt des

Behaviourism

sagen, : Wenn ein Mensch das

hinschreibt dann hat er die untere Reihe durch Rechnung gewonnen,

schreibt er aber bloß die untere Reihe an dann nicht.

Schriebe er aber nun die Reihe

1

×

1

“

1

| 2

×

2

“

5

| 3

×

3

“

9

| 4

×

4

“

20

|

so würden wir sagen, er hat falsch

gerechnet weil

2 × 2 nicht

5 ist etc.

| | |

| | | / | | |

Man könnte natürlich

ebensogut schreiben

diese Darstellung ist

ganz gleichwertig mit der ersten oder überhaupt jeder

andern, wenn eine Regel festgesetzt ist die sie von einer anderen

Darstellung unterscheidet.

| | |

| | | / | | |

Das Gefühl welches man bei jeder

solchen Darstellung hat, daß sie roh (unbe-holfen) ist, leitet irre

denn wir sind dann versucht nach einer

„besseren” Darstellung zu suchen. Die

gibt es aber gar nicht. Eine ist so gut wie die andere

solange die Multiplizität die richtige ist; d.h. solange jedem Unterschied im Dargestellten

ein Unterschied in der Darstellung entspricht.

| | |

| | | / | | | Und nun kann aber

auch der Gedanke als psychischer Prozess

nicht mehr tun als dieses „rohe” Zeichen.

| | |

| | | / | | | Man kann

nicht fragen: W[as|elcher] für

eine

Art sind die geistigen Vorgänge daß sie wahr & falsch

sein können was die anderen außergeistigen nicht

können. Denn wenn es die

⌊„⌋geisti⌊gen”⌋gen

können so müssen es auch die anderen können; und

umgekehrt.2

| | |

| | | | | |

Denn

können es die

Vorgänge so muß es auch die Beschreibung können.

Denn in ihrer Beschreibung muß es sich zeigen wie es

möglich ist.

| | |

| | | / | | |

25.

Wenn man sagt der

Gedanke sei eine S seelische Tätigkeit

so denkt man an oder eine Tätigkeit des Geistes

so denkt man den Geist als ein trübes gasförmiges Wesen in

dem manches geschehen kann das außerhalb nicht geschehen

kann. Und von dem man manches erwarten

(kann

das sonst nicht möglich ist.

Es

gleichsam die Lehre von

Gedanken vom organischen Teil im Gegensatz zum anorganischen des

Zeichens.

| | |

| | | / | | |

Es ist gleichsam der Gedanke der organische Teil des

Ge Symbols das Zeichen der anorganische.

Und dieser jener organische Teil

kann Dinge leisten die der anorganische nicht

könnte.

| | |

| | | | | | Als

geschähe hinter dem Ausdruck noch etwas

[w|W]esentliches was sich nicht durch den Ausdruck ersetzen

ausdrücken |

läßt – auf das sich

etwa nur hinweisen läßt – was in dieser Wolke (dem

Geist) geschieht & den Gedanken erst zum Gedanken

macht. Wir denken hier an einen Vorgang

das

S Denken |

analog

dem Vorgang der Verdauung & die Idee ist daß im

inneren des Körpers andere c[k|h]emische

Veränderungen vor sich gehen als wir sie außen

produzieren können, daß der organische Teil der

Verdauung einen anderen Chemismus hat als was wir außen

mit den Nahrungsmitteln vornehmen könnten.

| | |

| | | | | | Oder: Als

bestunde gleichsam der Gedanke aus

einem anorganischen Teil (dem Zeichen) und einem

organischen⌊,⌋ (etwa der

Interpretation)⌊,⌋ die wesentlich geistig wäre.

| | |

| | | ∫ / | | |

26

Man kann natürlich

nicht sagen: Der Satz ist, was wahr oder falsch

ist. ([a|A]ls würde dadurch noch

etwas ausgeschlossen.)

| | |

| | | / | | |

Die Intention soweit sie uns etwas angeht

kann nichts wesentlich psychisches sein.

| | |

| | | / | | | Da uns eine

Maschinerie des Geistes nichts angeht so

wir uns auch

einen Maschinenmensch konstruieren können der alles leisten könnte

muß

leisten können |

, was

für uns wesentlich ist.

| | |

| | | ∫ | | |

Immer wieder möchte man nach dem

Zweck des Denkens fragen: Wozu denkt

man überhaupt, wozu diese Tätigkeit. Aber was

für eine Antwort will man darauf erhalten?

Wir fühlen daß das Denken nur als Instrument

Wert haben kann

| | |

| | | ∫ | | |

Ein Schema der

Überlegung. Wir ziehen was uns gegeben ist in

betracht & kommen zu einem

Resultat. Ein Schema der

Überlegung. Wir ziehen was uns gegeben ist in

betracht & kommen zu einem

Resultat.

| | |

| | | ∫ | | |

27.

Von einem Bild zu sagen es ist das Bild

dieses Vorgangs ändert das Bild.

| | |

| | | ∫ | | | Das Bild muß endlich

ˇganz﹖ für sich selbst sprechen.

| | |

| | | / | | | Ein Zeichen

ist doch immer für ein lebendes Wesen da also muß das etwas dem Zeichen

wesentliches sein. Gewiss:

auch ein Sessel ist immer nur für einen Menschen da aber er

läßt sich beschreiben ohne auf daß wir

auf seinen von seinem Zweck reden.

Das Zeichen hat nur einen Zweck in der menschlichen Gesellschaft

aber dieser Zweck kümmert uns gar nicht.

Ja am Schluß sagen wir überhaupt keine Eigenschaft von den

Zeichen aus – denn diese interessieren uns nicht – sondern

nur die (allgemeinen) Regeln ihres

gebrauchs. Wer das Schachspiel

beschreibt, gibt weder Eigenschaften der Schachfiguren an noch redet

er vom Nutzen & Gebrauch des Schachspiels.

| | |

| | | | | | Wäre der Gedanke sozusagen eine

Privatbelustigung & hätte nichts mit der

Außenwelt zu tun so wäre er für uns ohne

jedes Interesse (wie etwa die Gefühle bei einer

Magenverstimmung) Was wir wissen wollen

ist: Was hat der Gedanke mit dem zu tun was außer dem

Gedanken vorfällt. Denn seine Bedeutung ich meine

seine Wichtigkeit bezieht er ja nur daher.

Was hat das was ich denke mit dem zu tun was der Fall

ist.

| | |

| | | | | | Wenn ich A kenne

& weiß das B sein Sohn ist so weiß ich damit nicht

wie B ausschaut. So hilft mir keine äußere

Relation [ Beziehung der

Representation ] die Sache zu

kennen, wenn mir ihr Vertreter gegeben

ist.

| | |

| | | ∫ | | |

Der Gedanke ist von dem

was ihn wahr macht verschieden, & verschiedener, als

eben nicht Dasselbe, kann er nicht

sein.

| | |

| | | ∫ | | |

28.

Er hängt nur mit einem anderen Vorgang zusammen, wenn er angewendet

wird, d.i., wenn er übertragen

wird.

| | |

| | | ∫ | | |

Kann man sagen, die Worte des Satzes (oder die Bestandteile des

Gedankens) vertreten nur während des Übertragens

der Übertragung |

?

| | |

| | | / | | |

⌊⌊Aufz.⌋⌋ Das was den

Gedanken wahr macht, kann nicht vorausbestimmt sein, weil es

eben sonst wäre.

„Aber es ist vorausbestimmt, wie es , wenn der Gedanke wahr

ist.” Aber mehr brauchte es doch nicht, eben die

Tatsache, die Verification, zu geben.

Dieses „der Satz , was der Fall

ist, wenn er wahr ist”, sagt eben nichts, denn p zeigt

eben daß p der Fall ist, wenn etc. D.h. auf

die Frage „was denn der Fall

wenn …?” könnte nur p zur Antwort

kommen. Das ist aber eine bloße Tautologie.

| | |

| | | ∫ | | | Die

Schwierigkeit liegt im Begriff des Bestimmens.

| | |

| | | | | | Was der Satz eigentlich bestimmen,

müßte, wäre quasi, daß p oder

~p der Fall ist sein muß, aber das

ist nur scheinbar eine

Bestimmung, in Wirklichkeit bestimmt es aber gar nichts.

⇒ Fortsetzung im

V. Band3 | | |

| | | | | |

ist, dann liegt die Antwort in der Beschreibung

des

Das was sie macht

desjenigen was sie macht |

.

| | |

| | | ∫ | | | Es ist ungemein schwer die

Idee gänzlich los zu werden, daß die

Erklärung [v|V]erborgenes beleuchten

soll.

| | |

| | | / | | |

Der Solipsismus könnte durch die Tatsache widerlegt werden,

daß das Wort „ich” in der Grammatik keine

zentrale Stellung hat, sondern ein Wort ist wie jedes andre

Wort.

| | |

| | | / | | |

Gäbe es in der Welt wesentlich Subjekt & Objekt dann

müßte das Wort ‚ich’ in einer einzigartigen

Weise den anderen Worten entgegengestellt sein.

| | |

| | | / | | | Wie im

Gesichtsraum so gibt es in der Sprache kein metaphysisches

Subjekt.

| | |

| | | / | | |

Die Worte „sicher sein

daß” kann man nur in von einer

Hypothese gebrauchen. Es heißt nichts zu sagen

„ich bin sicher daß ich Zahnschmerzen habe”

außer in einem System in dem es doch möglich ist zu zweifeln ob

ich es Zahnschmerzen habe sind

Kann ich denn aber

nicht sagen: Ich bin sicher daß ich bald ein Licht

sehen werde?

(Oder: „daß ich bald Zahnschmerzen kriegen

werde”) Und doch war etwas Wahres an der

obigen Bemerkung.

| | |

| | | | | | Was

heißt es, sicher zu sein, daß man Zahnschmerzen haben

wird. (Kann man nicht sicher sein,

d[aß|ann] erlaubt es die Grammatik nicht das Wort in

dieser Verbindung zu gebrauchen.

| | |

| | | / | | |

4.2.

Man kann von einem Satz (im engeren

Sinne) nicht sagen daß die Wahrheit eines anderen ihn

bestätigt – ohne ihn zu beweisen.–

| | |

| | | ? / ∫ | | |

Man sagt: „Wenn ich sage daß ich einen

Sessel dort sehe so sage ich mehr als dessen ich sicher

weiß”. Und nun heißt es meistens:

„Aber eines wei[s|ß] ich doch

sicher”. Wenn man aber nun sagen will was das ist,

so kommt man in eine gewisse Verlegenheit.

| | |

| | | ? / | | | „Ich sehe

etwas Braunes, – das ist sicher”; damit will

man eigentlich sagen, daß die braune Farbe gesehen

& nicht vielleicht auch

vermutet ist (wie etwa in dem Fall wo ich aus gewissen anderen Anze⌊i⌋chen

) [ … & nicht vielleicht auch bloß aus

anderen Anzeichen vermutet ist. ] Und man sagt ja

auch einfach: „Etwas Braunes

sehe ich.”

| | |

| | | / | | |

Wenn mir gesagt wird:

„Sieh in dieses Fernrohr & zeichne mir auf, was

Du siehst”, so ist, was ich zeichne, der Ausdruck

eines Satzes, nicht einer Hypothese.

| | |

| | | ø | | |

(Es ist schwer in der

Philosophie nichts hinzuzudichten & nur die

Wahrheit zu sagen.)

| | |

| | | | | | Ist

es nicht klar daß es nur am Mangel von entsprechendem

Übereinkommen liegt, wenn ich daß was ich – z.B. – zeichnerisch

darstell[en|e] kann nicht wiedergeben kann?

| | |

| | | | | | Wenn ich sage „hier steht ein

Kessel” so meine ich da ist damit

– wie man sagt – „mehr” gemeint als die

Beschreibung dessen was ich wahrnehme. Und das kann

nur heißen daß dieser Satz nicht wahr sein muß auch

wenn die Beschreibung des Gesehenen stimmt. Unter welchen

Umständen werde ich nun sagen daß jener Satz nicht wahr

war? Offenbar: wenn gewisse andere Sätze nicht

wahr sind die in dem ersten mit beinhaltet waren.

Aber es ist nicht so als ob nun der erste ein logisches Produkt

gewesen wäre.

| | |

| | | | | | Wenn man

fragt „Wie macht der das, daß er

darstellt[”|?]” So

könnte die Antwort sein:

„[w|W]eißt [d|D]u es denn

(wirklich) nicht? Du siehst es

doch wenn du .” Es ist ja nichts

verborgen.

| | |

| | | | | | Wie macht

der Satz das? – Weißt Du es

nicht denn nicht? Es ist ja nichts

versteckt.

| | |

| | | | | |

Daß alles

fließt scheint uns am Ausdruck der Wahrheit zu

hindern, denn es ist als ob wir sie nicht auffassen

könnten da sie uns entgleitet.

| | |

| | | | | | Aber es hindert uns eben nicht am Ausdruck. – Was es heißt, etwas

entfliehendes in der Beschreibung

festhalten zu wollen, wissen wir. Das geschieht

etwa, wenn wir das eine vergessen, während wir das andere

beschreiben wollen. Aber darum handelt es sich doch hier

nicht. Und so ist

„entfliehen” anzuwenden.

| | |

| | | | | | Wir führen die Worte von ihrer

metaphysischen wieder auf ihre richtige Verwendung in der

Sprache zurück.

| | |

| | | | | |

Der Mann, der sagte, man könne nicht zweimal in den gleichen

Fluß steigen, sagte etwas falsches; man kann

zweimal in den gleichen Fluß steigen.

| | |

| | | | | | Und so sieht die Lösung aller

philosophischen Schwierigkeiten aus. Ihre

antworten müssen wenn sie richtig sind

hausbacken & gewöhnlich sein.

Aber man muß sie nur im richtigen Geist anschauen dann

macht das nichts.

| | |

| | | | | | Aber

auf die Antwort „Du weißt ja, wie es der Satz macht, es

ist ja nichts verborgen” möchte man sagen:

„ja, aber es fließt alles so rasch vorüber &

ich möchte es gleichsam breiter auseinandergelegt

sehen”.

| | |

| | | | | |

Aber auch hier irren wir uns. Denn es geschieht

dabei auch nichts was uns durch die Geschwindigkeit

entgeht.

| | |

| | | | | |

5.

Warum können wir uns keine Maschine mit einem Gedächtnis

denken? Es wurde oft gesagt daß das Gedächtnis

darin besteht daß Ereignisse Spuren hinterlassen in denen nun

gewisse Vorgänge vor sich gehen müßten.

Wie wenn also Wasser sich ein Bett macht & das folgende

Wasser in diesem Bett fließen muß; der eine Vorgang

fährt das Gleise aus, das den anderen

führt

fährt für den nächsten das Gleise aus |

. Geschieht dies nun aber in einer

Maschine, wie es wirklich geschieht, so sagt niemand, die Maschine

habe Gedächtnis oder habe sich den Vorgang gemerkt.

| | |

| | | | | | Nun ist das aber ganz so wie wenn

man sagt, eine Maschine kann nicht denken, oder kann keine Schmerzen

haben. Und hier kommt es drauf an was man darunter

versteht „Schmerzen zu haben”. Es

ist klar daß ich mir eine Maschine denken kann die sich genau

so benimmt (in allen Details) wie ein Mensch der Schmerzen

hat. Oder vielmehr: ich kann den

[a|A]ndern eine Maschine nennen die Schmerzen

hat[;| ,] D.h: den

andern Körper. Und ebenso

natürlich meinen Körper. Dagegen hat das

Phänomen der Schmerzen wie es auftritt, wenn

‚ich [s|S]chmerzen habe’ mit meinem

Körper d.h. mit den Erfahrungen die ich

darin ˇals Existenz meines Körpers

zusammenfasse gar nichts zu tun. (Ich

kann Zahnschmerzen haben ohne Zähne.) Und hier hat

nun die Maschine gar keinen Platz. – Es ist klar, die

Maschine kann nur einen physikalischen Körper ersetzen.

Und in dem Sinne wie man von einem solchen

sagen kann er „habe” Schmerzen kann man es auch von

einer Maschine sagen. Oder, wieder, die

Körper die wir von denen wir sagen sie

hätten Schmerzen, können wir mit Maschinen

vergleichen & auch Maschinen nennen.

| | |

| | | | | | Und ganz ebenso verhält es sich mit

dem Denken & dem Gedächtnis.

| | |

| | | | | | Es ist uns – wie gesagt – als

ginge es uns mit dem Gedanken so, wie mit einer Landschaft die wir

gesehen haben & beschreiben sollen aber wir

erinnern uns ˇihrer nicht genau genug um sie in

allen ihren Zusammenhängen beschreiben zu

können.

So, glauben wir, können wir

das Denken nachträglich nicht beschreiben weil uns alle

die vielen matteren

feineren

schwächeren |

Vorgänge dann verloren gegangen sind.

| | |

| | | | | | Diese feineren Verhäkelungen möchten wir

sozusagen unter der Luppe sehen

| | |

| | | ø | | |

(Einen unausgebrütetenc Gedanken muß man

zart behandeln um ihn am Leben zu erhalten.) Man

darf von ihm noch nichts verlangen & muß ihn im weichen

Medium der for⌊t⌋währenden Unsicherheit

betten.) Ist er flügge dann verläßt

er dieses Nest von selbst.)

| | |

| | | ∫ | | |

Alles wesentliche über den

Gedanken ist damit gesagt, daß der Gedanke daß p der

Fall ist nicht die Tatsache ist daß p der Fall ist.

Daß der Gedanke eine andere Tatsache

ist.

Ferner, daß der Gedanke, das

vollständige Symbol, Teil eines

ˇsymbolischen Systems von

Symbolen, einer Sprache, ist.

| | |

| | | ∫ | | | Wie verhält es sich

damit, daß der Gedanke nicht mißverstanden

– (oder verstanden) werden kann?

| | |

| | | ∫ | | |

Wie

Frege in

Cantors angebliche

Definition von „größer”,

„kleiner”, plus

„ + ”, „ ‒ ” etc statt dieser Zeichen neue Wörter

einsetzte um zu zeigen daß es keine wirkliche

Definition vorliege, ebenso könnte man in der ganzen Mathematik

statt der geläufigen Wörter insbesondere statt

de[r|s] W[ö|o]rte[r|s] ein

„unendlich” & verwandter

Ausdrücke & seiner Verwandten ganz neue bisher bedeutungslose

Ausdrücke setzen um zu sehen was der Kalkül mit diesen

Zeichen wirklich leistet & was er nicht leistet.

Wenn die Meinung verbreitet wäre, daß das Schachspiel

uns einen Aufschluß über Könige Kon

Könige & Türme gebe so würde ich

vorschlagen den Figuren and neue Formen

& andere Namen zu geben um zu demonstrieren

die Einsicht zu

erleichtern |

, daß alles zum

Schachspiel [g|G]ehörige in

Regeln liegen muß.

| | |

| | | / | | | Dem der

sagt „aber es steht doch wirklich ein Tisch hier”

muß man antworten: „freilich steht ein wirklicher

Tisch hier, – im

Gegensatz zu einem nachgemachten”.

Wenn er aber nun weiterginge &

sagte[;| ,] die Vorstellungen seien nur Bilder der

Dinge, so müßte ich (ihm)

wi[e|d]ersprechen & sagen daß der

Vergleich der Vorstellung mit einem Bilde des Körpers

ganzlich

irrefuhrend sei da es für ein Bild

wesen⌊t⌋lich sei daß es mit dem seinem

Gegenstand verglichen werden kann.

| | |

| | | / | | | Wenn aber

[E|e]iner sagt: „die Vorstellungen

sind das einzig [w|W]irkliche”, so muß

ich sagen daß ich hier das

„wirklich” nicht verstehe & nicht weiß

was für eine Eigenschaft man damit eigentlich den

Vorstellungen zuspricht & – etwa – den Körpern

abspricht. Ich kann ja nicht begreifen wie man mit Sinn

– ob wahr oder falsch – eine Eigenschaft Vorstellungen

& physikalischen Körpern zuschreiben kann.

| | |

| | | / | | |

Wenn

man sagt daß alles fließt so fühlen wir

daß wir gehindert sind das Eigentliche, die eigentliche

Realität festzuhalten. Der Vorgang auf der Leinwand

entschlüpft uns eben weil er ein Vorgang ist. Aber wir

beschreiben doch etwas; – & ist das ein anderer

Vorgang? Die Beschreibung steht doch offenbar gerade mit

dem Bild auf der Leinwand in Zusammenhang. Es muß

dem Gefühl unserer Ohnmacht ein falsches Bild zugrunde

liegen,. [d|D]enn was wir beschreiben

könn wollen können das können wir

beschreiben.

| | |

| | | / | | |

Ist nicht dieses falsche Bild das eines

Bilderstreifens der so geschwind vorbeiläuft daß wir keine

Zeit haben ein Bild aufzufassen.

| | |

| | | / | | | Wir würden

nämlich in diesem Fall geneigt sein dem Bilde

nachzulaufen. Aber dazu gibt es ja im Ablauf eines

Vorgangs nichts analoges.

| | |

| | | ? / | | |

Wenn das Wort daß man nicht

zweimal in den gleichen Fluß steigen kann

(nur)

daß inzwischen ein Wasser an die

[s|S]telle des alten

ist, so kann man aber zweimal den

gleichen grünen Fleck sehen & es ist hier

nichts was dem Verfließen des Wassers analog wäre.

| | |

| | | ∫ / / | | |

Das Gleichnis vom

der Zeit ist

natürlich irreführend & muß uns, wenn wir daran

festhalten in Verlegenheiten

.

| | |

| | | / | | |

Daß Die Wendung

„daß etwas „ in

unserem Geist” vor sich geht soll[–| ,]

glaube ich[–| ,] andeuten, daß es im physikalischen

Raum nicht lokalisierbar ist. Von unseren

Magenschmerzen sagt man nicht daß sie in unserem Geist vor sich

gehn obwohl der physikalische Magen z ja

nicht der ˇunmittelbare Ort der Schmerzen (in

einem primären Sinn) ist.

| | |

| | | ∫ | | | Wenn man frägt

wo das Denken vorsichgeht so muß man

vielleicht antworten: im

Gesichtsraum, im Raum gewisser

kinesthetischer

Empfindungen.

| | |

| | | ∫ | | |

Das ist aber falsch denn die Angabe des

Raumes ist keine Ortsangabe. (Die Angabe des Raumes ist

im letzten Grunde die Angabe einer Geometrie)

| | |

| | | ? / | | |

„Das Denken geht im Kopf vor sich” heißt

eigentlich nichts anderes, als, unser Kopf hat etwas mit dem

Denken zu tun. Man sagt freilich auch:

„ich denke mit der Feder auf dem Papier”

& diese Ortsangabe ist mindestens so gut wie die

erste.

| | |

| | | / | | |

Wenn wir fragen „Wo geht das Denken vor

sich” so ist dahinter immer die Vorstellung eines

maschinellen Prozesses der in einem geschlossenen Raum

vorsichgeht sehr

ähnlichc wie der Vorgang in der Rechenmaschine.

| | |

| | | / | | | Wenn

„einen Satz verstehen” heißt: in gewissem

Sinn nach ihm handeln, dann kann das Verstehen nicht die Bedingung

dafür sein, daß wir nach ihm handeln.

| | |

| | | / | | | Das Verstehen einer

Beschreibung kann man, glaube ich, mit dem Zeichnen eines Bildes nach

dieser Beschreibung vergleichen. (Und hier ist wieder

das Gleichn⌊i⌋s ein besonderer Fall dessen wo es

wofür es ein Gleichnis ist) Und es

auch in vielen

Fallen als der Beweis des

Verständnisses aufgefaßt.

| | |

| | | / | | |

Was heißt es, ein gemaltes Bild zu

verstehen?

Auch da gibt es Verständnis

und Nichtverstehen.

| | |

| | | / | | |

Und auch hier kann verstehen &

nicht verstehen verschiedenerlei heißen. – Wir

können uns ein Bild denken das eine Anordnung von

Gegenständen im 3-dimensionalen Raum

dastellen soll, aber wir sind für einen Teil des

Bildes unfähig Körper im Raum darin zu sehen sondern sehen

nur die gemalte Bildfläche. Wir können dann sagen

wir verstehen diese Teile des Bildes nicht. Es

kann sein, daß die räumlichen Gegenstände die

dargestellt sind uns bekannt sind

d.h. [f|F]ormen sind die wir aus der

Anschauung von Körpern her kennen, es können aber auch

Formen auf dem Bild dargestellt sein die wir noch nie gesehen

haben. Und da gibt es wieder den Fall wo etwas

ˇz.B. wie ein Vogel aussieht nur nicht

wie einer dessen Art ich kenne oder aber wo ein räumliches

Gebilde dargestellt ist desgleichen ich noch nie gesehen habe.

Auch in diesen diesem letzten Fällen

Fall kann man von einem Nichtverstehen des Bildes reden aber in

einem anderen Sinne als im ersten Fall.

| | |

| | | | | | Man könnte – analog

früheren Erklärungen – sagen:

Das Bild verstehen heißt, im Stande sein es

plastisch nachzubilden.

Aber was heißt

„im Stande sein”? Wenn es nicht heißt das Bild

tatsächlich so nachzubilden so ist eben diese

Nachbildung für das Verständnis nicht nötig

& was wesentlich ist muß das Andere sein was

mich sagen macht ich sei im Stande das Bild plastisch

darzustellen.

| | |

| | | / | | |

Aber noch etwas: Angenommen

das Bild stellte Menschen dar wäre aber klein & die

Menschen darauf etwa einen Zoll lang. Angenommen nun

es gäbe Menschen die von diese Länge hätten

so würden wir sie in dem Bild erkennen &

es würde uns nun einen ganz anderen Eindruck machen obwohl doch

die Illusion der dreidimensionalen Gegenstände ganz dieselbe

wäre. Und doch ist Eindruck wie er da ist unabhängig davon

daß ich tatsächlich einmal Menschen in der gewöhnlichen

Größe & nie Zwerge gesehen habe wenn auch dies die

Ursache Eindrucks ist.

| | |

| | | / | | | Dieses

[s|S]ehen der gemalten Menschen als Menschen (im

Gegensatz etwa zu Zwergen) ist ganz Sehen als als

3-dimensionales Gebilde [ … ganz analog dem Sehen der Malerei

als Gruppierung 3-dimensionaler

Gebilde ] Wir können

hier nicht sagen wir sehen immer dasselbe & fassen

es ˇnachträglich einmal als das das eine

& einmal als jenes das andere auf

sondern wir sehen jedesmal etwas [a|A]nderes.

| | |

| | | | | | Und so auch wenn wir einen Satz

mit Verständnis und

ohne Verständnis lesen. (Erinnere

dich daran wie es ist wenn man einen Satz mit falscher

Betonung liest ihn dabei nicht versteht & darauf kommt wie er zu lesen ist.)

| | |

| | | / | | | Ich

ha verstehe dieses Bild genau, ich könnte

es in Ton kneten. – Ich verstehe diese

Beschreibung genau ich könnte eine Zeichnung nach ihr

machen.

| | |

| | | / | | |

Das Verständnis des Bildes hat es nur

mit dem Bild zu tun. Das Verständnis des Satzes nur

mit dem Satz.

| | |

| | | / | | |

D[er|as] Satzzeichen verstehen

heißt durch dieses ein Datum zu erhalten das, da es nicht

d[a|e]r dargestellte Sachverhalt ist, noch der Satz

genannt werden kann.

| | |

| | | / | | |

Wenn uns die Definition Verständnis mitteilt, dann

muß hinfort beim hören des erklärten

Worts etwas anderes geschehen als vorher. (Wenn

wir es im Satz hören.)

| | |

| | | | | |

7. Wie vermittelt die

(hinweisende) Definition das

Verständnis der Sprache?

| | |

| | | / | | |

Ich sage

„Wähle alle blauen Kugeln aus”;

er aber weiß nicht was „blau” heißt.

Nun ˇzeige ich & sage ich „das ist

blau”. Nun versteht er mich & kann meinem

Befehl

befolgen.

Ich setze ihn in Stand dem Befehl zu folgen.

Was geschieht nun aber, wenn er in Zukunft diesen Befehl

hört? Ist es nötig daß er sich jener

Erklärung d.h. des

einmaligen Ereignisses jener Erklärung

erinnert? Ist es nötig daß das

Vorstellungsbild des Blauen Gegenstands

oder eines blauen Gegenstands vor seine Seele tritt?

Alles das scheint nicht nötig zu sein, obwohl es

möglicherweise geschieht. Und doch hat das Wort

„blau” jetzt einen anderen Aspekt für ihn als

da es ihm noch nicht erklärt war. (Es

gewinnt gleichsam Tiefe. Er sieht [z|j]etzt

etwas anderes darin.(﹖)

| | |

| | | ∫ | | | E[s|r]

kann dem Befehl folgen heißt nicht er folgt ihm

daß er ihm

folgt |

, es heißt also etwas anderes; und

– ich möchte sagen – die nächste

Verwandschaft die zwei Fakten miteinander haben

können ist daß der eine ein Bild des anderen ist.

| | |

| | | ∫ | | | Oder:

Es nützt auch nichts daß wenn

„[f|F]olgen können”

Bestandteile mit „Folgen” gemein hat; denn

irgendwo fängt die Verschiedenheit an.

| | |

| | | | | | Man könnte ˇes aber

in

gewissen Fällen geradezu

(gleichsam) |

als Bedingung des Verstehens

setzen daß ein M man den Sinn des Satzes

muß zeichnen können. – Wenn ich aber frage:

Woher weißt Du, daß Du den Sinn zeichnen kannst?

(außer es heißt daß Du ihn gezeichnet

hast)

| | |

| | | ∫ | | |

Also, würde man sagen, wird

ein Erlebnis „das Zeichnen” genannt, ein

anderes „das Erlebnis zeichnen zu

können”. – Aber so ist es

nicht.

Vielmehr besteht das

„ˇEs Zeichnen

können” in dem Verstehen

(dessen) was es heißt „es zu

zeichnen”.

| | |

| | | / | | |

Denken wir an das Verstehen einer

Bildergeschichte.

Hier wird übrigens das

Kriterium des Verstehens darin gesehen daß wir die Geschichte nach

den Bildern in Worten erzählen können.

| | |

| | | ∫ | | | Sehen wir uns auch

an, was es heißt eine Partitur zu verstehen. Hier

ˇallerderdings scheint es

allerdin daß, wer sie mit

[v|V]erständnis liest sie hierbei schon

übersetzt indem er das Musikstück etwas vor

sich hinsummt oder entsprechende Bewegungen des Kehlkopfes

macht.

| | |

| | | / | | |

Welche Wirkung hatte nun die hinweisende

Erklärung? Hatte sie sozusagen nur eine

automatische Wirkung? Das heißt aber wird sie

nun immer wieder benötigt oder hatte sie eine

[U|u]rsächliche Wirkung wie etwa eine Impfung die uns ein

für allemal oder doch bis auf weiteres geändert

hat.

| | |

| | | | | | Ist es nicht so,

daß, soweit die Definition uns ein für allemal

Verständnis gegeben hat, sie unsere Sprache geändert hat & daher nur als

Geschichte unseres Verständnisses in

[b|B]etracht kommt, – oder: für uns darum

nicht in Betracht kommt. [ … &

daher nur Geschichte unseres

Verständnisses, logisch aber nicht in Betracht

kommt. ]

| | |

| | | / | | |

Die Definition kommt für uns nur dort

in Betracht wo sie wieder gebraucht wird.

| | |

| | | ∫ / ? | | | Die

Definition wirkt wenn ich den Satz höre „der

Himmel war rot” & frage „was ist

‚rot’” & man zeigt mir zur Antwort

auf ein rotes Papier ich & ich verstehe

diese Erklärung, ˇhätte ich den Satz

(hätte) verstehen

müssen wenn er statt des Wortes

„rot” auf das Papier gezeigt worden

wäre.

| | |

| | | ∫ | | |

Ich kann mir denken daß ein

geübter Kontrapunktiker eine Partitur

ˇz.B. einer Fuge liest ohne sich

Klangbilder zu machen & etwa aus dem Ansehen der Noten allein

einen Genuß bezieht; ganz analog dem den wir beim

lesen einer Beschreibung haben ohne

daß wir uns hiebei die Beschreibung in ein Gesichtsbild

übersetzen. Es ist aber auch kein Zweifel daß der

Musiker wenn er die Partitur anschaut etwas anderes sieht als

etwa ich wenn ich sie ansehe.

| | |

| | | ∫ | | |

Wenn wir (eine

Beschreibung) lesen so steht uns die

der

(in

der Beschreibung) zur Verfügung & was ˇfür

Dispositionen, Bilder etc. diese in

uns hervorrufen. Sonst nichts. Daraus

muß sich das Verständnis rekrutieren.

| | |

| | | ∫ | | |

Ich könnte

bildlich sagen: ich finde in meinem Geist das Wort rot

als Etiquette eines roten

Vorstellungsbildes (vor).

(Bergson)

| | |

| | | / | | | Wenn ich die

Zeichen „~” und

„ ∙ ” verstehe, so

kann ich p ∣ q durch

~p ∙ ~q =

p ∣ q Def erklären. Aber

ich kann nun im Gebrauch der Form ξ ∣ η so weit kommen

daß ich um sie zu verstehen die Übersetzung in

~ξ ∙ ~η

nicht mehr vornehmen muß & dann ist

diese Definition

obsolet geworden & damit gezeigt daß sie von

vornherein nicht unbedingt nötig gewesen

wäre[.|,]

[D|d]enn

alles was nötig war, war die grammatischen Regeln für

ξ ∣ η zu kennen.

| | |

| | | ∫ | | | Ist das nun

nicht auch in dem Falle ähnlich wo wir das Wort

„blau” durch den Hinweis „das ist

blau” erklärten? D.h.

brauchen wir da nicht (auch) nur in ganz bestimmten

Fallen [ für ganz bestimmte

Übergänge ] die ostensive Definition

während im übrigen die Regeln genügen die für das

Wort „blau” gelten?

| | |

| | | | | | Eine Erklärung kann nicht in die Ferne

wirken. Ich meine: sie wirkt nur wo sie angewandt

wird. Wenn sie außerdem noch eine

„Wirkung” hat, dann nicht als

Erklärung.

| | |

| | | / | | |

Das Verstehen des Satzes kann

nicht ˇwesentlich in dem Abbilden in eine andere

Spra-che liegen. Es handelt sich vielmehr um die

„Möglichkeit” dieses Abbildens &

die muß darin liegen wie man den Satz selbst sieht. Wie

die Möglichkeit das gemalte Bild plastisch

abzubilden darin liegt daß man es plastisch sieht.

| | |

| | | ? / | | | Wenn das

Verständnis darin besteht, daß man den Satz abbilden

kann, dann gibt es hier ˇdie zwei Fälle:

Erstens daß ich mich darin irren kann wie in dem Fall wenn

ich sage ich kann 50 kg heben & der Versuch ergibt

daß ich es nicht kann. Oder zweitens daß der Satz

„ich kann …” die Beschreibung einer

Erfahrung ist; daß es also

auch nicht gegen die Wahrheit der Aussage spricht, wenn ich aus

„äußeren Gründen” verhindert

bin an der Ausführung verhindert bin.

| | |

| | | / | | | Das Können

ist dann ein inneres Konnen

(wie ich es nennen könnte) das andere ein

äußeres.

| | |

| | | ∫ | | |

Und mich kann hier nur das innere

Können interessieren, das aquivalent

ist dem Verständnis über das ich nicht im Zweifel sein kann

mich nicht

täuschen kann |

, das nicht

durch eine künftige Erfahrung bestätigt oder

zweifelhaft gemacht werden kann.

| | |

| | | ∫ | | | Man könnte

glei quasi sagen: „Ich

könnte das jetzt zeichnen, wenn ich wollte, & keine

Hindernisse dazwischen kämen.”

| | |

| | | ∫ | | |

Das heißt doch wohl: eine

Bedingung ist dafür gegeben. Und diese Bedingung liegt

in dem was mir

vorliegt. [ … was mir gegeben

ist. ]

| | |

| | | / | | |

Dann aber muß der Satz „ich

kann diesen Sinn zeichnen” eine Aussage darüber sein

daß ich jetzt in ihm eine gewisse Multiplizität sähe also

von der Art: ich sehe die Figur

jetzt

plastisch. jetzt

plastisch.

| | |

| | | | | | „Ich

k[önnte|ann]

das zeichnen, wenn nichts mich hindert”: welche

seltsame Verklausulierung. Heißt das nicht:

ich kann, wenn ich kann? Denn es ist ja nicht von der

Art: „ich kann diese Arbeit machen wenn ich nicht krank

werde”. Denn hier habe ich ˇnur eine

äußere Ursache ausgeschaltet & ist das die einzige die

ich ausgeschaltet habe so heißt der Satz: ich werde die

Arbeit machen wenn ich nicht krank werde. In dem oberen

Satz aber habe ich gar nichts vorausgesagt & jedes Hindernis

als solches gelten lassen (denn voraus wissen kann ich ja

nichts) So daß das

„kann” eigentlich jeden Sinn verliert,

wenn mit den Worten die ˇdas beschreiben was ich

kann, nicht die Multiplizität ˇdes Erlebten

gekennzeichnet werden soll.

| | |

| | | ∫ | | | Das Symbol verstehen kann nur

heißen, es kennen.

| | |

| | | ? ∫ | | |

Wir sagen jemanden

„das ist grün,” vergiß

es nicht!”. Nun kommt das Wort „grün”

vor, & er soll danach handeln. Und nun sucht

er sich daran zu erinnern was grü welche

Farbe „grün” genannt war. Aber worin

besteht dieses Suchen? Nachschauen was grün genannt

war. Er drückt etwa auf einen bestimmten Knopf

& was dann hervorspringt ist das gesuchte (wenn etwas

hervorspringt.).

| | |

| | | / ? ∫ | | | Man kann

also auch so sagen: Er ist davon abhängig ob sich

beim Hören des Wortes „grün” etwas –

in bestimmter Weise – meldet.

| | |

| | | ? ∫ | | | Soweit nun die

Definition eben zur Folge hat daß sich etwas

meldet, [ eben das zur Folge

hat,) ist sie nicht Definition sondern

gleichsam ein mechanisches

Hülfsmittel.

| | |

| | | ? ∫ | | | Die Definition heftet

ein Täfelchen mit dem Wort „grün” an

eins Grünes. [ … eins

grüner

Farbe[)| ] ]

| | |

| | | ? ∫ | | | Was heißt es

eine Definition be

benutzen? Heißt es unbedingt, auf die geschriebene

Definition hinschauen?

Heißt es

nicht: ihr gemäß das eine für das andere

setzen? – Denn ist nicht die Einsetzung auch dann

gemäß der Definition, wenn das Zeichen, der Ausdruck, der

Definition nicht angesehen oder vorgestellt

wurde.

| | |

| | | ? ∫ | | |

Und also wäre das, was ich im

vorigen Satz & weiter oben gesagt habe, falsch, & es wäre doch

eine regelrechte Benutzung der Definition wenn mir beim Worte

„grün” in der gewissen Weise der

grüne Fleck einfällt.

| | |

| | | / | | |

Heißt ‚verstehen’

schon: übersetzen, dann muß man nicht verstehen um

übersezen zu können. [ … dann ist das Verstehen keine Bedingung des

Übersetzens. ]

| | |

| | | / | | |

Und da bietet sich uns ein Ausweg an der

aber keiner ist, nämlich: daß die erste Übersetzung

des Verstehens eine automatische ist die dem Verstehen folgende

eine (Jeder solche falsche Ausweg ist

(aber) interessant, denn er böte

sich uns nicht an wenn nicht irgend etwas

richtiges an ihm wäre.)

| | |

| | | / | | | Wenn

[V|v]erstehen nicht [Ü|ü]bersetzen

heißt, dann heißt es das

Zeichen im Raume grammatischen

Regeln sehen.

| | |

| | | / | | |

Man kann der Philosophie keinen

größeren Gefallen tun, als wenn man d[er|ie]

gewöhnliche & irrige Auffassung paraphrasiert

& deutlich hinstellt.

| | |

| | | / | | | Das Schachspiel ist

gewiß einzig & allein durch seine Regeln (sein

Regelverzeichnis) charakterisiert. Ebenso ist es

klar daß einer der eine Partie Schach spielt & jetzt seinen

Zug macht etwas anderes tut als der der nicht Schach spielen kann

(d.h. das Spiel nicht kennt) & nun

eine Figur in die Hand nimmt & sie zufällig so

bewe der Regel gemäß bewegt.)

Anderseits ist es aber ebenso klar daß der Unterschied

nicht darin besteht, daß der erste in irgendeiner Form die Regeln

des Schachspiels vor sich hersagt oder überdenkt. –

Wenn ich nun sage, daß er Schach spielen kann besteht

darin daß er die Regeln kennt, ist diese Kenntnis der Regeln in

jedem Zuge in irgend einer Form enthalten? In gewissem

Sinne, scheint es, Ja! Denn sonst müßte

es erst eine zukünftige Erfahrung ergeben ob er wirklich Schach

spielt

d.h. „er spielt Schach”

wäre dann eine Hypothese die übrigens

deshalb nur durch die Erfahrung bestätigt aber nicht

werden

könnte. Andrerseits scheint in gewissem Sinne kein

Zweifel möglich daß ich Schach spiele & in diesem

Sinne muß das also in dem liegen was jetzt bei meinem Zug

stattfindet.

Es muß also daran liegen

daß ich diesen Zug anders sehe (vergleiche

) als der

welcher nicht spielt. ) als der

welcher nicht spielt.

| | |

| | | ∫ | | |

Genau so muß es gehen wenn ich einen Zug

mit den Worten „und” „nicht”

etc. vornehme, einen Satz sage worin sie

vorkommen.

| | |

| | | / | | |

Gefragt was ich mit

„und” im Satze „gib mir das

Brod und die Butter” meine

würde ich mit einer Gebärde antworten &

diese Gebärde würde die Bedeutung [ würde, was ich meine ]

illustrie-ren. Wie das grüne Täfelchen

„grün” illustriert & wie die

W-F-Notation „und” &

„nicht” illustriert.

| | |

| | | ∫ | | | Es

besteht also das Verstehen ˇeines Zeichens

scheinbar darin daß wir in ihm oder mit ihm ein Gebilde von

gewisser Multiplizität sehen die der nicht

verstehende nicht sieht. Das

wesentliche aber hier wäre, daß man

| | |

| | | ? / | | | Das

heißt es gibt einen Sinn in welchem der Satz „ich spiele

Schach” eine Hypothese ist & eine andern in dem

es keine ist.

| | |

| | | ∫ | | |

Wir können alles was wir

wollen von einem behaviouristischen

(scheußliches Wort) Standpunkte auffassen, da es uns ganz

gleich ist was geschieht & wir nur an der

Multiplizität dessen was geschieht interessiert sind.

| | |

| | | | | | Nun [K|k]önnte man

nämlich sagen: Wenn so

complizierte Vorgänge beim Verstehen

des Wortes „und” eine Rolle spielen & das

Verstehen etwas für uns

wesentliches ist, wie kommt es, daß diese

Vorgänge in der symbolischen Logik nie erwähnt

werden? Wie k[ö|o]mmt es daß von ihnen

in der Logik nie die Rede ist noch sein braucht?

| | |

| | | / | | | Das

Verständnis wird nicht nur durch die Erklärungen

hervorgerufen sondern muß

(auch) selbst von der Multiplizität

Erklärungen sein.

| | |

| | | / | | | D.h.

wir können wieder das System der Erklärungen für das

Verstandnis nehmen.

| | |

| | | ∫ ? / | | |

Man könnte auch so fragen: Wer eine Verneinung

versteht, muß der nicht alle Regeln die die die

Verneinung betreffend betreffen kennen?

Also auch diese. Wenn er sie nun gerade nicht

anwendet worin besteht es dann daß er sie kennt?

Ist das nur eine Hypothese eine Disposition?

Dann interessiert sie uns nicht.

Was

heißt es aber alle Regeln über die

Verneinung kennen?

| | |

| | | ∫ | | |

Kann ich sagen: Wenn ich einen

3-di Körper im Gesichtsraum

sehe wahrnehme so liefert er mir

(gewisse) Regeln für das Wort was

ihn bezeichnet.

| | |

| | | ∫ | | |

Oder soll ich nicht vielmehr sagen:

Wenn dieser Körper das Zeichen ist & es ist etwa

eine seiner Flächen ein anderes Zeichen so sind damit die Regeln

gegeben die die beiden verknüpfen.

| | |

| | | / | | |

9. Erinnere dich

daran wie schwer es Kindern fällt zu glauben (oder

einzusehen) daß ein Wort wirklich zwei

ganz verschiedene Bedeutungen .

| | |

| | | / | | |

Ein unartikuliertes Verständnis

ist für uns kein Verständnis. [ … nennen wir nicht

‚Verständnis’. ] 5

| | |

| | | / | | |

Was immer den Satz

unartikuliert be-gleitet interessiert uns nicht.

| | |

| | | ∫ | | | „Geh' in 5

Minuten aus dem Zimmer! hast Du verstanden?”

Ja, ich soll in 5 Minuten (auf die Uhr zeigend) aus dem

Zimmer gehen (auf die Tür weisend). Ich werde

Dir vormachen was ich

werde. Also, wenn der Zeiger hier steht werde ich es so

machen (Er führt es vor). – Nun wird man sagen hat er dennoch nicht daß er es verstanden hatte, und ich sage daß

er alles gezeigt hat was da war.

| | |

| | | / | | | Es ist eine

⋎ Auffassung daß er gleichsam nur unvollkommen zeigen

kann ob er verstanden hat. Daß er gleichsam nur immer

aus der Ferne darauf deuten ˇauch sich ihm nähern es aber

nie mit der Hand

kann. Und das letzte immer ungesagt

bleibt. [ bleiben muß. ]

| | |

| | | / | | | Man will

sagen: Er versteht es zwar ganz kann es aber nicht ganz

zeigen da er sonst schon tun müßte was ja erst in

Befolgung des Befehls geschehen darf. So kann er es also

nicht zeigen daß er es ganz versteht.

D.h. also er weiß immer mehr als er zeigen

kann.

Aber so ist es nicht. Er

weiß nicht mehr als er zeigen kann. Und nur was er

zeigen kann das weiß er.

| | |

| | | / | | |

Man möchte sagen:

Er ist mit seinem Verständnis beim

der Tatsache [ bei der

Ausfuhrung ] aber die

Erklärung kann nie die Ausführung ent-halten.

Aber

das Verständnis enthält nicht die Ausführung sondern

ist nur das Symbol das bei der Ausführung übersetzt

wird.

| | |

| | | / | | |

Unsere Frage durfte nicht lauten

„was heißt es einen Satz verstehen”, sondern

„was heißt es, ihn so zu

verstehen”. Denn die Erklärung

entspricht diesem Verständnis ˇ(dieser

Deutung) & nicht dem Verständnis

überhaupt.

| | |

| | | / | | |

Wenn ich sage, alles

Verstandnis entspricht einer Erklärung