After one survey it will be || is clear that in № 43 we might say he || B is reading or not reading & that there is no one correct answer. We have to make up from such a case a meaning of the word “reading”. |

Anfang Februar

34 Das hängt glaube ich damit zusammen daß wir fälschlich eine [keine Beistriche]2 Erklärung erwarten; während eine Beschreibung die Lösung der Schwierigkeit ist, wenn wir sie richtig betrachten || sie richtig in unser System einordnen || sie richtig in unsere Betrachtung einordnen & uns nicht verleiten lassen, über sie hinauszuschießen. || . Wenn wir bei ihr verweilen & nicht versuchen, über sie hinauszukommen. |

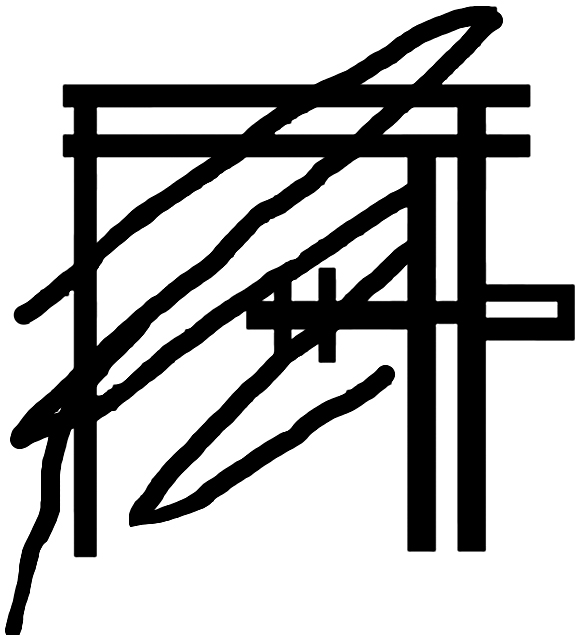

Wir mögen unsere

Wortsprache || Sprache von einem einfachen

Gesichtspunkt aus ansehen. Aber sie ist

ein Gebilde zusammengesetzter Art, ein Strom in dem die

verschiedensten Gewässer aus verschiedenen Quellen zusammen

fließen. || die Gewässer aus sehr verschiedenen

Quellen

zusammenfließen || fließen. |

¥

ungefähr

Die Negation

“non non p”

als Verneinung des verneinten Satzes auffassen

heißt zu schreiben

non non p = non (non

p). Zu sagen “wenn

‘ne’ eine Verneinung

ist, so muß ne ne p, wenn es nur richtig

aufgefaßt wird, gleich p sein” & “wenn

man ne ne p als Negation von

p nimmt, faßt man die

Verdoppelung anders auf” || muß man die Verdoppelung

anders auffassen” … Man

möchte sagen “die Verdoppelung

heißt dann etwas anderes, darum ergibt sie

jetzt eine Worin mag das gelegen haben daß ich als ich ne ne sagte, es als Verstärkung meinte? In der Gelegenheit unter der || den Umständen unter den ich den Ausdruck gebrauchte; im Ton, || (sowie ich auch im Ton die Klammern ne (ne p) ausdrücken || lesen || aussprechen kann. || ). ne ne als Verstärkung meine ich von der Art es als Verstärkung aussprechen. Die Verdoppelung als Aufhebung meinen heißt z.B. Klammer setzen (& ich sagte gerade daß man u.a. auch im Ton der Stimme Klammern setzen könne). “Ja aber, diese Klammern selbst können doch verschiedene Rollen spielen, denn wer sagt daß in ~(~p) im gewöhnlichen Sinn als Klammer aufgefaßt wird || aufzufassen ist & nicht irgendwie anders etwa die erste als Trennungsstrich der beiden ~ die zweite als Zugehör zum “p”?” Niemand sagt es. Und Du hast ja Deine Auffassung wieder durch Worte ersetzt. Was die Klammern bedeuten wird sich in ihrem Gebrauch zeigen & im andern Sinn liegt es etwa im Aspekt || Rhythmus des gesehenen Eindrucks ~(~p). Soll ich nun sagen: die Bedeutung von “non” & “ne” sei etwas verschieden? Sie seien verschiedene Arten der Verneinung? Das Die Drehung um 180˚ & die Verneinung sind im besondern Fall tatsächlich dasselbe & die Anwendung der Verneinung & der Regel ~~p = p die Anwendung einer Geometrie. || von der Art der Anwendung einer Geometrie. |

Denken wir ich

fragte: “Zeigt es sich uns klar wenn wir die

Sätze aussprechen ‘dieser Stab ist

1 m lang’ & ‘hier steht 1

Soldat’ daß wir mit ‘1’ verschiedenes

meinen, daß ‘1’ verschiedene Bedeutungen

hat?” Es zeigt sich uns gar nicht. Besonders

wenn wir etwa sagen: “dieses Stück ist

1 m lang & es steht ein Soldat hier

…”. Gefragt “meinst Du

dasselbe” würde man |

Was meint man damit,

“ne ne” auch wenn es

nach dem Übereinkommen ‘ne’ bedeutet könnte auch als

aufgehobene Verneinung gebraucht werden?

Heißt das nicht einfach daß wir || dasselbe

wie einen Symbolismus geben können indem

ne ne p = p aber

ne (ne p) = p

ist? |

Gegen die

Zusammenfassung der vier Elemente könnte man einwenden daß

“Feuer” jedenfalls einer andern Kategorie

angehört als die drei anderen Elemente da Feuer keine

Substanz ist. Aber könnten wir nicht die

Flamme als eine Substanz einen Stoff

betrachten || ansehen?

Sie sieht jedenfalls so aus wie eine? Und warum

sollten wir nicht eine wenn auch äußerst

unpraktische physikalische Theorie

auf || mit dieser

Auffassung konstruieren? Greifen || Inwiefern

greifen wir damit nun in die Grammatik der Worte

“Feuer”, “Flamme”

etc. ein? Ist dieser Eingriff

in die Grammatik nicht mit |

Wir können uns ganz leicht eine

‘primitivere’ Logik denken (im Sinne

einer primitiven Arithmetik) in der es eine Verneinung || es etwas

unserer Verneinung entsprechendes nur für gewisse

Sätze gibt für solche etwa die

keine Verneinung enthalten. In der Sprache

dieser

primitiveren || mit primitiverer Logik

hätte dann einen Satz wie “geh in

dieses Zimmer” eine Verneinung || könnte man dann

einen Satz wie “geh in dieses Zimmer”

verneinen. Würde man aber diesen

Menschen einen Satz ihrer Sprache zeigen in

der zwei Negationen angebracht wären, so würden sie die

beiden immer nur als eine Wiederholung & nie als eine

Aufhebung der einen verstehen. |

Zu fragen ob für diese Menschen die

Negation dieselbe Bedeutung hat wie für uns, |

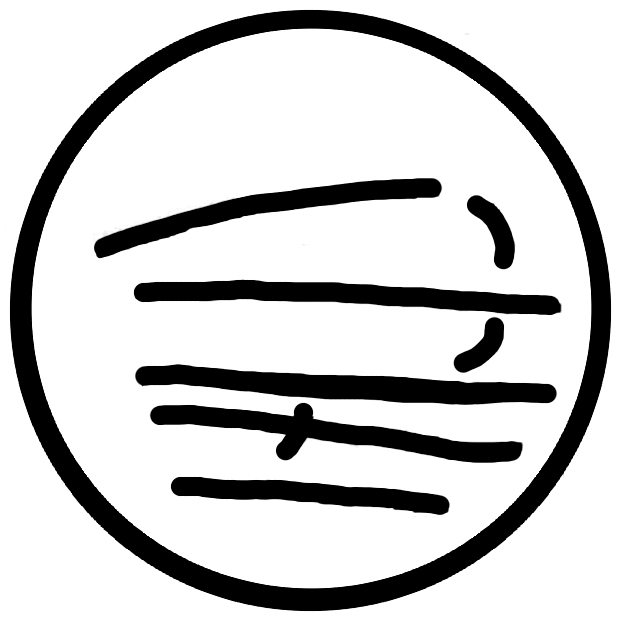

Ist es

hier nicht beinahe wie mit den ebenen

Abbildungen der Erdkugel? Die

Mercatorprojektion ist gewiß ein nützliches

Instrument & doch verzerrt sie die

polaren Zonen

total. || aber wir sagen, sie verzerrt die Gestalt

mehr & mehr je mehr wir uns die Polen

nähern. Aber denken wir inwiefern

etwas eine Verzerrung ist. Womit vergleichen wir das Bild

was ist unser Standard der Unverzerrtheit? || des Unverzerrten? – |

Wer

~~p = p (oder auch

~~p ≡

p) einen notwendigen “Satz der

Logik” eventuell ein

“Axiom” nennt & || aber nicht geneigt ist es ein

Postulat unserer angenommenen Darstellungsweise || eine Bestimmung über die von uns angenommene

Darstellungsart zu nennen der wird auch

geneigt sein zu sagen || hat die Tendenz zu sagen

daß dieser Satz aus der

Bedeutung von ~ || der

Verneinung hervorgeht || dieser Satz gehe aus der Bedeutung der

Verneinung hervor.

Wenn in Dialekten || einer dialektischen

Redeweise eine || die doppelte

Verneinung als Verneinung gebraucht wird wo es in der

Schriftsprache nicht geschieht || wie wir sie

¤ in der Schriftsprache nicht

gebrauchen etwa |

Wenn wir unsere Erklärung, die

Bedeutung sei durch die Regeln die den Gebrauch || des Gebrauchs eines Wortes konstituiert, dem

normalen || tatsächlichen Gebrauch

des Wortes “Bedeutung” nähern wollten || wollen, so

würden wir etwa nun

erklären, diejenige Regeln des Gebrauchs konstituierten die

Bedeutung, die wir leicht übersehen könnten, welche uns ein

leicht übersehbares charakteristisches Bild gäben,

oder dergleichen. (Die leichte

Übersehbarkeit || Überblickbarkeit kann darin

bestehen daß uns eine bestimmte Folge von || bestimmte

Regeln oder Anwendungsarten leicht hintereinander

einfallen. Beinahe wie die Sätze eines uns

wohlbekannten Gedicht's sie

scheinen wie die Perlen einer Perlenschnur

zusammenzuhängen einer den andern

nach sich zu ziehen). |

Die Idee von der Bedeutung die im Wort liegt so daß

das Wort eine Flasche mit Aufschrift ist deren Inhalt wir in der

Hand halten wenn wir sie in der Hand halten & deren Inhalt wir

nun nach & nach ausgießen können dabei immer

ausgießend was schon darin war. Diese Idee

entspricht gerade der von der Bedeutung als einer Reihe in unserm

Geist fest verknüpfter Anwendungen. |

Man kann

sagen: Wohl gibt die Erklärung der Bedeutung die

Bedeutung & diese || die Erklärung

ist eine Regel für den Gebrauch des Worts aber nicht von jeder

Regel sagen wir sie gebe || bestimme die Bedeutung

sondern nur von gewissen. Und diese kann ich

(zwar) durch Beispiele charakterisieren,

aber nicht durch die Angabe einer allgemeinen

Charakteristik. (Die große Familie

der ‘hinweisenden

Definitionen’.) |

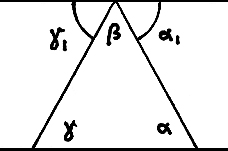

Denken wir an die

Verneinung als an eine Umkehrung || Wird uns die Verneinung als Umkehrung

erklärt, dann ist || erscheint uns der Satz

~(~p) =

p unvermeidlich. (Halbe Drehung || Drehung um 180˚)

(Ich glaube die Form des Zeichens

~ stammt

daher.) |

Man könnte

(ganz in Übereinstimmung mit einer gebräuchlichen

Redeweise) sagen: es kommt darauf an, welches

Bild wir von der Verneinung haben &

das Bild bestünde in ¤

den Anwendungsarten die wir

unwillkürlich in unserem Geist durchlaufen wenn

wir nach der Bedeutung des Wortes gefragt werden diejenigen der

Perlen in unsrer Schachtel die sich an einem Faden herausziehen

lassen. |

Hat der Satz “geh

jetzt nicht in dieses

Zimmer” denselben Sinn wie ein Wink wenn dieser Wink etwa

das Zeichen einer Sprache ist die nur aus zwei

einander entgegengesetzten Winken besteht die in unsere Sprache

übersetzt etwa heißen, “geh

hinein”, “bleib

heraußen”? Wenn der Sinn in der Vorrichtung

& nicht nur in der augenblicklichen Bewegung liegt, so

hat der Satz & das primitive Zeichen nicht

den gleichen Sinn. |

Denke

immer: Wozu das ganze Problem! |

Wie ist für Dich der Sinn des Satzes

“geh nicht in dieses Zimmer” bestimmt?

Durch das Gefühl was Du beim Aussprechen hast plus einem Bild

der Situation, wenn der Befehl befolgt wird? Oder:

durch die Situation, in der er |

Ist nun die

Verwendung des Worts “nicht”

als Verneinung der Verneinung so ein Zusammenhang,

der für die Bedeutung des Wortes “nicht”

im Satz charakteristisch ist? |

Da möchten wir vielleicht sagen daß wir

eigentlich mehr Zusammenhänge meinen die

sich auch in Bildern (gemalt etwa) zeigen lassen. |

Die Verneinung könnte z.B.

wesentlich bedeuten daß wir jemand

zurückhalten eine Bewegung zu machen. – Dann gäbe es hier keine Verneinung der

Verneinung außer in einem neuen übertragenen

Sinn. |

Dennoch könnte || würde die Verwendung dieser & unsrer Verneinung in den bestimmten

Fällen auf dasselbe hinauskommen.

Das ist derselbe Fall wie der der 2 in

der primitiven & in |

Denken wir uns ein Spiel bestünde aus mehreren

Spielen. Das könnte man sich etwa so denken

daß wir zur Entscheidung gewisser

Züge erst Partien eines anderen Spiels

mit den Steinen spielen müssen. Wenn nun so

ein Teilspiel Dame wäre dürfte man es nicht Dame nennen,

weil es Teil eines andern Spiels ist? Kann ich nicht sagen: Es ist der zwingendste Grund vorhanden in beiden Fällen das Zeichen “2” zu verwenden. Und was macht mich denn ne in non übersetzen, wenn die beiden etwa verschiedenen Sprachen angehören? Doch eine Ähnlichkeit; & was ist denn ähnlich? Wie wüßte ich denn daß sie die gleiche Bedeutung haben wenn etwa das eine ein Wort meiner Muttersprache wäre das andere einer Sprache eines neu entdeckten Volksstammes |

Es könnte doch nicht der mindeste

Zweifel über die Entsprechung der beiden “2”

entstehen! || . |

Es liegt eine genaue Entsprechung vor. Kann man nun

sagen daß die Entsprechung in den wesentlichen Zügen

vorhanden sein muß damit wir von gleichen Bedeutungen reden

& daß sich diese wesentlichen |

Die Sätze “bleib hier!” &

“geh nicht hinein!” haben gewiß

nicht denselben Sinn & doch

kommen || kämen || kämen sie in einer bestimmten Situation auf

ganz dasselbe hinaus. Würden wir nicht sagen:

“Ich meine in diesem Fall mit beiden

dasselbe”? |

Denken wir ich sagte

tatsächlich statt der

Verneinung “tu das umgekehrte von …”

& im andern Fall etwa “Hemme die

Tätigkeit …”. Hätte man da nicht einen ähnlichen Fall wie

im vorigen Satz; daß man nämlich sagen

könnte: die beiden Sätze sagen eigentlich

nicht ganz dasselbe, aber hier kommt es auf dasselbe hinaus?

|

Aber sind sie denn nicht identisch wenn

jeder aus dem andern folgt?! |

Soll ich also sagen: Ich anerkenne nicht

zwei Symbolismen wie den von non &

ne wie ich auch keine

anerkennen würde |

❘ ❘ ❘ ❘ ❘

p ∙ q = p

p ∙ q = q :. p = q |

Wie wäre es, wenn

wir neben unserer Arithmetik eine primitive mit den Ziffern

1–5 beibehielten, die etwa die Zahlen von 1 bis 5 anders

benennte & schriebe. Wäre dann

f(51) =

f(52)? Würde der Satz

“es sind 51 Kühe auf der Weide”

dasselbe heißen wie “es sind 52

Kühe auf der Weide”? Und wie kann man diese

Frage entscheiden? Nun sagt man:

Natürlich heißen sie dasselbe die

Kühe die Du dort siehst nennen wir sowohl “51

Kühe” als auch “52

Kühe” (Denke an

Benennungen wie Schock, Dutzend

etc.). Ja aber Du sagst

“51 + 2 =

viele” &

“52 + 2 = 7”. Hat also

‘51’ &

‘52’ die gleiche Bedeutung?

Und wenn |

Nun wird man darauf etwas

antworten wie: “Das ist ja nur ein

äußerer Unterschied; man könnte

geradesogut sagen 51 + 2 = 7

& überhaupt nur ein Zeichen für

beide haben”. Aber das heißt, daß ich mir nun einen andern Kalkül einrichte; einen, in dem ich nun meine Kriterien der gleichen Bedeutung etc. anwenden kann. |

Wir haben hier

wesentlich denselben Fall ¤ wie wenn

wir den der verschiedenen Bedeutungen des Wortes “ist” in den

Sätzen “die Rose ist rot” &

“2 + 2 =

4”. Damals sagten wir,

wir ersetzten diese Schreibweise durch eine

andere. |

Denken wir uns Menschen deren Zahlenreihe

aus drei Begriffen bestünde:

Wenige, eine Hand, viele, ‘eine

Hand’ Kühe sind 5 Kühe. 1, 2, 3, 4 sind

wenige & Zahlen über 5, viele. Kann man nun

sagen, daß die Worte ‘eine Hand’ &

‘fünf’ die gleiche Bedeutung

haben? |

Zwei verschiedene

Arithmetiken sollten doch zwei verschiedenen Systemen der

Längenmessung vergleichbar sein. |

Unser Problem könnte man sehr klar so stellen:

Angenommen wir hätten zwei Systeme (I

& II) der Längenmessung, die

Längen werden jedesmal || beidemale || in beiden

Systeme durch Ziffern || eine Länge wird in beiden Systeme

durch eine Ziffer || ein Zahlwort

ausgedrückt dem || welchem ein Wort

folgt das das System charakterisiert || kennzeichnet. Das erste || eine System bezeichnet eine Länge als n Fuß

& Fuß ist eine Längeneinheit im

gewöhnlichen Sinne; im

zweiten || andern System wird eine

Länge mit nW bezeichnet, & 1W ist

dieselbe Länge wie || 1W

= 1 Fuß.

Aber 2W = 4F,

3W = 9F

u.s.w. Also

heißt der Satz “dieser Stock ist 1W

lang” dasselbe wie “dieser Stock ist 1 Fuß

lang”. Frage: Hat in diesen beiden

Sätzen “W” &

“Fuß” dieselbe Bedeutung?(Ƒ)

|

ne p = non p stimmt

nach unsrer Vereinbarung nur wenn p nicht die Form

non p oder

ne p hat. Also darf

man die Gleichung auch nicht ohne Einschränkung

anschreiben. |

Wieder zu = &

ε kehrend: Wenn

die Bedeutung eines Zeichens einfach durch das Spiel bestimmt

ist, das wir mit ihm spielen, warum wollen wir dann nicht sagen das

Wort “ist” habe

die gleiche Bedeutung in den Sätzen “die Rose ist

rot” &

“2 + 2

ist || = 4”. Wenn die

Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch ist, dann ist eben die Bedeutung

des Wortes “ist” der Gebrauch dieses Wortes

(wo immer es gebraucht wird).

Und das kann ich natürlich sagen & muß dann davor warnen zwei Teile dieses Gebrauchs nicht zu verwechseln. Man sagt nun dennoch: das “ist” in “die Rose ist rot” hat eine andere Bedeutung wie || als das “ist” in “2 + 2 ist 4”. “Bank” |

Man kann nicht sagen: ne = non,

da man nicht überall “ne”

für “non” setzen

darf. Wenn aber p ein unverneinter Satz

ist kann man allgemein schreiben ne p = non

p. |

Unsere

Schwierigkeiten können gelöst werden, & sie brauchen

zu ihrer Lösung nicht neue & feine Entdeckungen tiefer

dringende Analysen & dergleichen, sondern eine

Zusammenstellung der richtigen Beispiele, das

erlösende Wort. |

Wenn man sagt

‘ne ne p’ könnte

auch als aufgehobene Verneinung gebraucht werden, so soll das doch

wohl heißen, daß, wenn wir die Regel in

ne ne p = p veränderten, wir einen Kalkül

erhalten, der sich ganz in den

ersten übersetzen läßt. |

Hat nun

ne dieselbe Bedeutung wie

non? – Kann

ich ne statt

non setzen? Nun

an gewissen Stellen ja an anderen |

“‘ne’ &

‘non’ heißen in

diesem Fall genau dasselbe.” Und zwar,

was? “Nein, man solle es nicht

tun.” – Aber hier hast Du ja einen Satz gesagt,

nämlich ne p = non p & das

leugnen wir ja nicht wenn p keine Verneinung

enthält. Und warum sagst Du “in diesem

Fall”; bedeuten sie denn sonst etwas

anderes? Wenn die

Verschiedenheit von ne ne &

non non in der

Zusammensetzung liegt warum gebrauchst Du dann nicht verschiedene

Zeichen der Zusammensetzung (z.B.

Stellungen von Klammern).

Wenn Du erklärst ne ne p = ne p,

non non p = p so

gebrauchst Du die beiden Wörter eben in verschiedener Weise

& hält man dann an der Auffassung fest daß was sie in

gewissen Kontinuationen ergeben von ihrer Bedeutung abhängt der

Bedeutung die sie mit sich herumtragen, dann muß man also sagen sie

müssen verschiedene Bedeutung haben wenn sie auf

gleiche Weise zusammengesetzt verschiedene Resultate ergeben

können. D.h. man

müßte dann sagen

ne ne p |

Wenn man sagt dieses Wort hat

in diesem Satz dieselbe Bedeutung wie jenes so redet man

also von der Bedeutung eines Wortes so daß diese Bedeutung im

Spiel || innerhalb des Spiels das mit dem Wort gespielt wird

wechseln kann. Man möchte etwa von der Funktion dieses || des Wortes in diesem Satz reden. Aber worin besteht diese Funktion? Wie tritt sie zu Tage? Denn es ist ja nichts verborgen, wir sehen ja den ganzen Satz! Die Funktion muß sich im Kalkül || im Laufe des Kalküls zeigen. Nun es zeigt sich wohl z.B. dadurch daß non (ne p) = non (non p) = p ist. Aber es war ja zugegeben daß non p = ne p sein sollte (solange p nicht selbst ein verneinter Satz ist). Man will nun sagen: “‘non’ tut dasselbe mit p was ‘ne’ tut (es kehrt ihn um)”. Aber das sind eben nur andere Worte für non p = ne p. (Immer wieder der Gedanke daß, was wir vom Zeichen sehen nur eine Außenseite eines Innern ist, worin sich die eigentlichen Operationen |

Im Gegensatz zu unserer

Erklärung des Wortes

“Bedeutung” werde durch die Regeln der

Verwendung || die “Bedeutung” eines Wortes

werde durch die Regeln der Verwendung || werde durch die Regeln der

Verwendung des Wortes konstituiert; ist

der normale Gebrauch des Wortes “Bedeutung” dadurch

charakterisiert ||

charakterisiert es den normalen Gebrauch des Wortes

“Bedeutung” || ist es für den normalen

Gebrauch des Wortes “Bedeutung”

charakteristisch, daß die Bedeutung

des Wortes, wenn nicht immer || in

allen so doch in vielen Fällen uns vorschweben

kann || etwas ist was uns vorschweben kann || uns

vorschweben kann. ||

charakterisiert es den normalen Gebrauch des Wortes

“Bedeutung”, daß wir davon reden die Bedeutung

schwebe uns vor. || beim Gebrauch des Wortes

vor. Das was uns vorschwebt ist freilich eine Art || sind freilich bestimmte Arten || ist eine bestimmte Auswahl der Arten der Anwendung & sie schweben uns vor in dem Sinne wie uns etwa || etwa wie uns ein Gedicht das wir auswendig können || wissen vorschwebt nämlich nicht so wie ein Bild sondern wie eine Reihe von || eine zeitliche Folge von Sätzen deren einer den andern nachsichzieht & mit ihm verbunden zu sein scheint. (Die Perlenschnur in der Schachtel || die wir aus der Schachtel ziehen.) ¤ Wirklich im Gegensatz zu unserer Erklärung der Bedeutung der Fall ε, = , … |

Damit hängt es zusammen daß wir

nicht || es uns nicht natürlich ist zu sagen das Wort

“ist” habe eine Bedeutung die ihm erlaubt

im Satze “2 × 2

= || ist 4” & “die Rose ist rot”

aufzutreten. |

Eine der Versuchungen der wir beim

Philosophieren widerstehen müssen ist die zu glauben wir

müßten etwas exakter machen als es in unserer

gegenwärtigen Ausdrucksweise ist || unsere Begriffe exakter

machen als sie nach dem gegenwärtigen Stand unseres

Verständnisses sind. Dieser Abweg ist der einer

Art mathematischer Philosophie die glaubt

mathematische Probleme lösen zu müssen damit wir zur

philosophischen Klarheit kommen (Ramsey). Wir brauchen nur eine richtige

Beschreibung der gegenwärtigen

Lage. |

Das Tier frißt der

Mensch ißt. Was heißt es zu sagen essen &

fressen heißen dasselbe? |

Nehmen wir

das Beispiel des Gebrauchs einer Spielfigur. |

Die Verwandtschaft

zwischen “essen” &

“fressen” muß sich in ihrem Gebrauch zeigen

& ebenso der Mangel an Verwandtschaft zwischen

“ = ” &

“ε” oder zwischen

“Sitzbank” &

“Bankinstitut”. |

Denken wir uns in einem

Brettspiel gebrauche man einen Stein zu dem Zweck daß er ein Feld

des Brettes freihalte. Es werde dafür einer der

Spielsteine genommen … |

Im

Damespiel gebraucht man zwei gewöhnliche Spielsteine

aufeinandergelegt als Dame aber man könnte ebensogut einen anders

geformten Stein zur Dame nehmen. Aber was heißt hier “könnte”?! Wenn die Bedeutung eines Steins einfach in dem liegt was mit ihm gemacht wird, dann ändert sich eben das Spiel wenn etwas Anderes mit ihm gemacht wird. Das Wichtige aber ist, daß auch im Spiel wir Wesentliches & Unwesentliches an den Regeln unterscheiden. |

Wir dringen hier

(wie im Falle “ist”)

scheinbar tiefer als die bloßen Spielregeln.

Wir sagen das Wort hat zwei Bedeutungen obwohl es nach den

oberflächlichen Regeln nur eine hat. Und wir haben ein

Gefühl daß hier zwei Bedeutungen

vorliegen || vorhanden

sind. Wir wehren uns dagegen es als eine

Bedeutung zu verstehen. Und zwar

sind diese zwei Bedeutungen quasi zwei Bilder die wir ebenso

für zwei & nicht für eines nehmen als sähen wir

ein Bild das zwei Menschen darstellt die einander die Hand

reichen. Kennen wir Menschen nicht so könnten wir es

für die Darstellung eines vierfüßigen zweiköpfigen

Wesens halten. |

Wir sagen dieses Wort hat zwei Bedeutungen nicht

eine, denn es wird hier so gebraucht &

dort ganz anders. Nun sage ich: aber darin besteht ja

gerade seine Bedeutung daß es hier auf die eine dort auf die

andere Weise gebraucht wird. Darauf aber antwortet

man: Nein, diese Verwendungen sind ja durch nichts

miteinander verbunden als durch das gleiche Wort (dem nichts entspricht) &

das könnte ebensogut durch zwei

Wörter ersetzt werden. Aber warum Was || Wie, wenn man im Damespiel sagte diese beiden Funktionen sind bloß durch den gleichen Stein verbunden dem nichts entspricht? Man könnte sagen: Wozu soll hier der gleiche Stein stehen? Zwei verschiedene täten es doch geradesogut. Aber was täten sie geradesogut? |

Das Spiel hat nicht nur Regeln sondern auch

einen Witz. |

Was der Verbindung durch die

Gleichheit des Worts entsprechen sollte wären Schritte im

Kalkül die von dieser Gleichheit

Gebrauch machten.

(Übergänge etc.) Man

könnte fragen: Wozu hier das gleiche Wort?

Aber die Gegenfrage wäre: Wozu

irgendetwas? Muß ich denn meine Regeln

rechtfertigen? Und die Antwort wäre: Die

Begründung liegt im Kalkül wie die daß

wir die Figur des Rössels im Spiel nicht

wechseln. |

Ich könnte

sagen: bei der Verwendung von “ist” schweben

mir zwei Bedeutungen vor nicht eine.

(﹖) |

Die Bedeutung eines Steines

ist die Rolle die er im Spiel spielt. Würden wir es

zur Rolle des Bauern im Schachspiel rechnen daß wir mit zwei von

ihnen das Los werfen, wer Weiß & wer

Schwarz erhält? |

Wir sagen: daß für diese beiden Funktionen

der gleiche

Stein || das gleiche Wort gebraucht wird, ist ganz

unwesentlich. |

Denken

wir uns die beiden Ämter in einer Person vereinigt als ein altes

Herkommen. |

Wir würden sagen:

Wozu das gleiche Wort, wir machen ja im Kalkül keinen

Gebrauch von dieser Gleichheit? Wozu

beidemale die gleichen Steine? – Aber was

heißt es hier von der Gleichheit Gebrauch machen?

Ist es denn nicht ein Gebrauch wenn wir eben das gleiche Wort

gebrauchen? |

Hier scheint es nun als hätte

der Gebrauch des gleichen Worts, des gleichen Steins einen

Zweck (wenn die Gleichheit nicht zufällig,

unwesentlich ist). Und als sei der Zweck, daß

man den Stein wiedererkennen könne &

wissen könne wie man zu spielen

habe || hat.

Ist da von einer physischen oder von einer logischen

Möglichkeit die Rede? Wenn das letztere, so

gehört eben die Gleichheit der Steine ins || zum

Spiel. |

Das Spiel soll doch durch die Regeln bestimmt sein:

Wenn also eine Spielregel vorschreibt daß zum

Auslosen die beiden Könige zu nehmen sind, so gehört

das, wesentlich, zum Spiel. Was

könnte man dagegen einwenden? Nur, daß man den

Witz dieser Regel nicht einsehe. Etwa wie man

auch nicht |

“Wenn ich den Charakter der Spieler richtig

verstehe”, könnte ich sagen, “so gehört

das nicht (wesentlich)

dazu”. Hat das auch auf den Fall

“ist” Anwendung? |

Man sagt das gleiche Wort ist

überflüssig, weil damit keine

Übergänge gemacht || überbrückt werden. |

Oder

könnte ich nicht einfach sagen: weil der Kalkül mit

ε &

= der ist den ich wünsche,

& daher eine Beziehung zwischen den beiden Zeichen

überflüssig ist? |

Beispiele:

1 Das sehende Auge ist nicht im geometrischen Aug. Der eigene Körper wird in der Mitte des Gesichtsfeldes en face gesehen. 2 Der eigene Körper mit dem sehenden 3 Das Gedächtnis überspringt immer 24 Stunden nach den Zeugnissen der Andern etc. Zwei Personen in einem Körper. 4 Es gibt, etwa, 5 menschliche Körper & 8 Charaktere die abwechselnd in ihnen Aufenthalt nehmen. 5 Wenn ich meinen Arm dem Muskelgefühl nach hebe, hebt sich sichtbar meistens der Arm meines Körpers aber oft auch ein anderer statt seiner. |

Was ich sagen will ist doch, daß die Versuchung

zum Solipsismus in dem, dessen Körper der Bezugskörper einer

solipsistischen Ausdrucksweise wäre nicht entstehen

könnte. |

Wenn

Einer ¤ prophezeit die künftige Generation

werde sich mit diesen Problemen befassen &

sie lösen so ist das meist nur eine Art

Wunschtraum in welchem er sich für das

entschuldigt was er hätte leisten sollen &

nicht geleistet hat. Der Vater möchte daß der Sohn

das erreicht, was er nicht erreicht hat damit die Aufgabe die er

ungelöst ließ, doch eine Lösung fände.

Aber der Sohn kriegt eine neue Aufgabe. Ich

meine: der Wunsch die Aufgabe möge nicht

unfertig bleiben hüllt sich in die Voraussicht sie werde von der

nächsten Generation weitergeführt werden.

|

Das Wesen der Erfahrung

braucht kein Zeichen. Das || Man ist versucht

das Zeichen “Ich” aus dem

gemeinplätzigen Gebrauch heraus & in diese

metaphysische Stellung zu retten. Aber dann verliert es

seine Bedeutung. |

If

I see a

thing || things, is it my experience Is it my visual experience? When I see things what is the criterion that I see them & no one else, or no one? Compare with that: “What's the criterion for the penny being in my hand, not in his or in no one's hand?” “Only I can see for I know what ‘seeing’ means only through my seeing; & if anything is seen, I always see it”. But if that's how you use the word “to see” then it's unnecessary to add the word “I”. Whereas in the way it's ordinarily used the word “I” isn't unnecessary || superfluous; & this shows you that in the ordinary way of expression it's used differently. Was willst Du aber sagen, wenn Du sagst “nur ich sehe”? Willst Du sagen: “nur Wittgenstein sieht?” Wahrscheinlich fühlst Du daß der Name “W.” mit allen andern Personennamen auf gleicher Stufe stehen soll (d.h. daß Du ihn so gebrauchen willst). Und daß der Umstand daß wenn ich sehe, W. sieht, eine Erfahrungstatsache sein soll. Mit anderen Worten “W.” soll sich auf einen bestimmten Körper beziehen. Auf einen Aber Du willst auch nicht sagen daß das Wort “ich” in jedermanns Munde ausgelassen werden soll. |

Denken wir uns ich

wäre der Testkörper für alle anderen Menschen &

wenn sie wissen wollten wie etwas aussieht so stellen sie mich an

einen Ort & fragen mich. |

Statt “ich sehe das &

das”: “von da mit dem

Körper

W.

schaut es so aus.” |

“W. sieht” heißt nicht dasselbe wie

“ich sehe”. Soll man nun etwa

sagen:

W. & ich sind verschiedene Personen?

Oder: verschiedene Gegenstände? |

Was ist das ‘ich’ das zugleich

sieht & hört & weiß, denkt daß es das

& das sieht & hört? Hat das

Ich Organe? Verschiedene || Oder verschiedene Teile wovon der eine sieht

der andere denkt? Wie stellt man sich denn da das

“Ich”

vor? |

Die Information die ich begehre wenn ich sage

“ich sehe …” ist außer dem Gesehenen nur

der Ort & Körper des Sehenden. Nicht ein

Subjekt außer dem. Nicht noch eine Person die sich durch

nichts Körperliches von einer andern unterscheidet.

|

Ich als Testkörper.

“Wie sieht es aus?” Mein Mund

antwortet “es sieht so & so aus”.

|

“Ich kann dem Andern nie

begreiflich machen, was ich mit den Worten

‘ich sehe’ meine.” – Aber

was nennst Du denn ‘begreiflichmachen’?

|

‘Ich

rede’ & ‘Ich

sehe’ – Hier liegt … |

Es scheint als könnte ich

sagen: “Nur ich

rede eigentlich von dem Gesehenen.” |

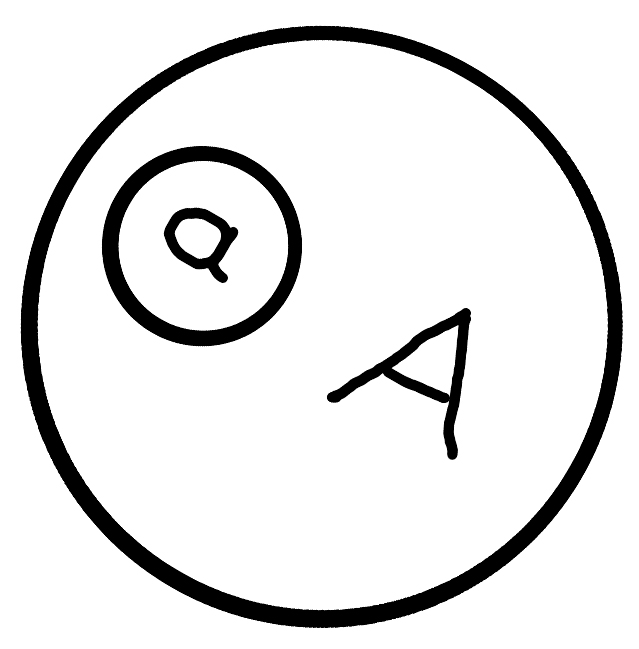

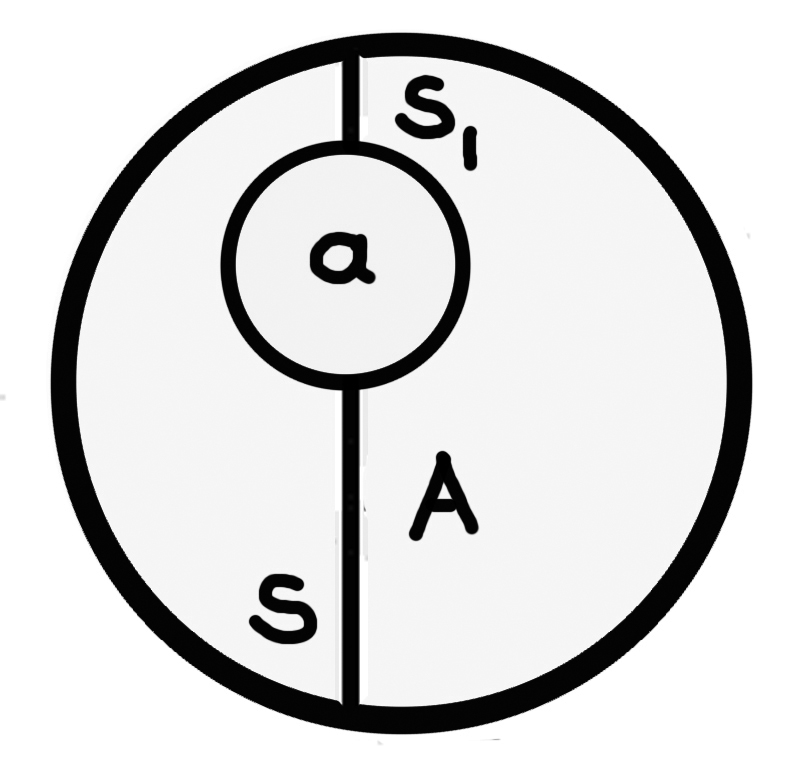

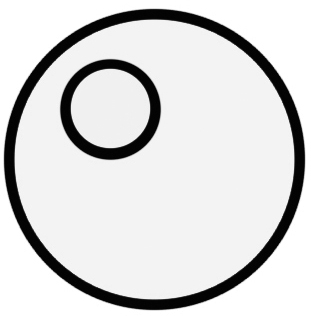

Die solipsistischen, realistischen, Redeweisen

etc. unterscheiden sich von einander wie

zwei verschiedene Arten der Metrik.

Die Eine sagt der Kreis a sei am Rand von A die

andre sagt a ist

in der Mitte von

A. Und auch diese hat Recht wenn wir sie nur ganz

durchführen. Und ob wir geneigt sind die eine oder

andere zu gebrauchen hängt davon ab durch welche Art von

Spiegel, Medium, etc. wir schauen. || wir die Figur sehen.

|

Solipsistisch = egozentrisch |

Was in unserer || der

Erfahrung wirklich asymmetrisch ist, könnte auch symmetrisch

sein. Aber wir sind geneigt eine

Asymmetrie anzunehmen die nicht anders sein

könnte. |

Was immer in

unserer Erfahrung asymmetrisch |

Ich sage:

“Wenn (überhaupt) gesehen wird, so

sehe immer ich”. Nun wenn ich das einem anderen

sage so sieht er meinen Mund sich bewegen & das ist ein Teil

des Spiels das er mit meiner Aussage spielt & das

daher ich mit ihm spiele. Das war es aber gar nicht was ich

wollte; denn, welcher Mund das sagte war mir ganz

gleichgültig. Ich || ; ich

konnte es mit geschlossenen Augen sagen & gar

nicht wissen welcher Mund sich dabei bewegte. Für die

Anderen wäre meine Aussage sinnlos gewesen wenn

sie von einem Lautsprecher gekommen wäre &

daher der Sprecher nicht zu identifizieren

war. Aber darin ist das “ich”

auch für mich bedeutungslos. |

“Was bedeutet das Wort

mir?” “Was bedeutet es

ihm?” Wenn wir miteinander spielen so

spielen wir dasselbe Spiel. Ich kenne keine wesentlich

private Bedeutung. |

“Wenn gesehen wird so, so sehe

ich”: Wer ist der auf den ich

zeige? Und wann Aber man könnte ja sagen: Wenn auch der Satz von wo anders klingt, bezieh Du ihn eben auf Dich! Meine Du eben Dich selbst damit! Aber wie mache ich das? Ich glaube es geschähe, indem ich mit dem Kopfe nickte oder meine Gesichtsmuskeln in einer verständnisvollen bejahenden Weise bewegte (oder dergl.). |

Oder, wenn ich bei jenem Satz auf mich zeige, genügt es da

wenn ich auf die Brust oder den Mund zeige? Muß ich

nicht auf die Augen zeigen? Und heißt das dann nicht

nur: “die sehenden Augen sehen”.

Das ist ja ganz so als gebrauchte ich das Wort

“dieser” in einer unsinnigen Weise: als

sagte ich

z.B. dieser (Denke auch daran, daß man sagen könnte: wir zeigen ja eigentlich nie auf einen Sessel; wir können immer nur auf die Erscheinung eines Sessels zeigen. Der Fall Erscheinung des Gegenstandes & Gegenstand ist nämlich in mancher Beziehung analog dem Fall Körper & Person.) |

Nun ist

allerdings noch ein Erfahrungssatz übrig den ich im Allgemeinen || für

gewöhnlich || in der gewöhnlichen Ausdrucksweise so

aussprechen würde || der in der gewöhnlichen Ausdrucksweise

so lauten würde: Ich sehe oft einen

menschlichen Körper um das

geometrische Auge & in diesem Fall

erfahrungsmäßig immer denselben den ihr

L.W. nennt. Wie wäre dieser Satz anders

auszudrücken? |

[Ich bin arm an Erfahrungen des Gemüts aber ich bin

im Zusammenhang mit dem Grund wo unzählige Samen solcher

Empfindungen liegen.] |

Der Erfahrungssatz

ist: ‘meistens, wenn gesehen wird ist ein menschlicher

Körper der & der Art nahe dem

geometrischen Auge’.

Darauf könnte mir Einer antworten: “nicht, wenn gesehen wird, sondern wenn Du siehst, sieht es so aus”. Darauf würde ich ihm sagen || antworten: Ich rede nicht davon, daß Du siehst & sage also auch nicht: ich sehe. |

Man

könnte seltsamerweise die solipsistische Redeweise

‘die behaviouristische’ nennen.

|

Behaviourism wenn er kein Stiefel ist, ist eine

Form des Ausdrucks || Ausdrucksweise, keine Ansicht über den

Bau || das Baumaterial der

Welt. |

Denke an

Russells

‘neutralen’ Baustoff. Es |

Die neue Ausdrucksweise || Redeweise

benützt || läßt alle

Wörter beim || Ausdrücke beim alten die

sich auf das ‘Benehmen’ beziehen auf die Bewegung

die physischen & chemischen Vorgänge

etc. Sie erstreckt sich nur auf die

Worte: “hören”,

“sehen”, “fühlen”,

“denken” &

grammatisch verwandte. |

Was

wir erörtern ist die Grammatik der Wörter

“sehen”, “hören”,

“fühlen” etc. |

Denken wir wir setzten statt

‘A sieht …’: ‘A

kann … zeichnen’. Nun könnte man

einwenden daß das das Problem nicht ändert daß ich

etwas zeichnen kann, weil ich es sehe während der Andere es

zeichnen kann in dem Sinne in welchem ein Mechanismus im Stande ist etwas zu tun. Aber ist es

so? Kann ich nicht genau dasselbe von meinem Körper

sagen? Steht nämlich die persönliche Erfahrung

des Sehens in kausaler Verbindung

|

Statt “was siehst

Du?”: “was antwortest Du auf die

Frage || Worte ‘was siehst

Du’?” (Das ist ein Schema das sich

auf alle ähnlichen Fälle anwenden

läßt.) |

I Starlings are unfinished

birds.

Betrachtetes & Betrachtungsweise.

I |

“Aber

ich sage doch ‘ich sehe’ weil

ich eben sehe!” Was heißt

das? |

“Ich benehme

mich doch so, weil ich Zahnschmerzen habe!” Aber

der Witz ist || war ¤ daß wir

nur ¤ Ausdrücke für

physische Erscheinungen || die Sprache physischer

Erscheinungen verwenden wollen. Und dadurch

geht nichts verloren. Der

Behaviourism sagt dann nur daß in unserer normalen

Ausdrucksweise zwei Arten des Ausdrucks

vorkommen während er durchgängig nur eine von

ihnen verwenden |

Die Redeform

der Evidenz fällt

(dann) weg. |

Wir sagen ja auch

jetzt:

“dort steht ein Baum” & niemand

vermißt einen Hinweis auf die persönliche Erfahrung.

|

Der Gegensatz ‘Geist

& Körper’,

über welchen || den die Philosophen so viel geredet

haben beruht zum großen Teil auf den zwei

Ausdrucksformen in unserer Sprache. ¤[Stilistisch schlecht wie viele dieser

Sätze.] |

Die

andere Redeweise ist dadurch charakterisiert

daß sie das gesehene Phänomen, das unmittelbar Erfahrene

beschreiben will. Das ist also die Redeweise der

Sinnesdaten. |

“White is no colour” sagte mir unser

Gärtner. Würde man das im Fall der

Trikolore sagen?

Empfindet man da Weiß als das unbemalte |

[Das

überwältigende Können bei

Brahms.] |

Ich will

mich also in der phänomenalen Redeweise so

ausdrücken: |

Jede dieser Redeweisen ist gleichwertig

der andern. Man sieht daß man nichts bei der einen

verliert, da, was man an einem Punkt zu verlieren scheint eingebracht

werden muß da sie in einander projizierbar sind.

Nur dann scheinen wir zu verlieren oder zu gewinnen wenn wir auf

die eine Redeweise eingestellt eine isolierte

Redeweise der |

Man

könnte sagen: Wenn ich sage “ich sehe

…” so ist das ‘ich’ bedeutungslos

denn erstens drückt es nicht aus was gesehen wird, zweitens gibt

es nicht an wer sieht, weil ‘ich’ kein Personenname

ist, & drittens || endlich bewege ich

ja nicht absichtlich diesen Mund & keinen

andern wenn ich ‘ich’ sage. |

Die Sache wird klarer wenn man bedenkt, daß der

Satz “ich sehe …” auf die Frage

“was siehst Du” zur

Antwort kommt & daß diese Frage an einen

menschlichen Leib gerichtet

ist || wird. |

Denken wir uns übrigens, daß auf diese Frage immer der Mund

eines Andern antworten würde. |

In der

phänomenalen Redeweise

müßte die Frage natürlich etwa lauten:

“Was wird gesehen?” |

Denn man könnte fragen:

“Wozu |

Es könnte die Sache klären

wenn man sich denkt daß Einer mir sagte: Es ist

nicht genug, daß Du siehst, Du mußt auch wissen was Du

siehst um die Frage beantworten zu können.

Ich würde mich sogleich fragen: worin besteht es das zu

wissen? Nicht z.B. darin

indem ich es sage? Und wer ist es, der spricht?

Nicht der, dessen Mund sich bewegt? |

Ich könnte auch sagen:

Ich weiß es dann wenn zwar der

Klang des Satzes irgendwoher kommt aber ich dazu

nicke. Aber was heißt das? Daß mein

Kopf, d.h. der sehende Kopf, die Bewegung

macht? Nein. Daß also ich fühle daß

ich nicke. Und hier müßte ich wieder sagen:

“daß nicken gefühlt wird.”

|

Die Schwierigkeit liegt

so: Wir wollen in der neuen Redeweise sagen:

“es wird … gesehen”; das soll aber nicht

dasselbe heißen wie “Ich,

W., sehe …” sondern wie “ich sehe

…”. D.h. es soll

nicht heißen “ich, W., sehe”, |

Wir setzen || Ich setze scheinbar voraus daß es einen Satz

“ich sehe …” gebe

dessen Gebrauch nicht von einem bestimmten Sprecher

(sprechenden Körper) abhängt. |

Für den Andern wäre der Satz

“… wird gesehen” wie ein Bild das ihm ohne

weiteren Kommentar überreicht || vorgelegt wird. |

D.h.: in dem gewöhnlichen Spiel

ist das Bild nicht alles sondern es kommt

(auch) darauf an, wer es

überreicht. Während ich ein Spiel

nenne || von einem Spiel rede in welchem das keine

Rolle spielt. |

Denke

aber daran || Ich muß aber daran

denken: Auf die Frage “was siehst

Du” antworte ich ganz selbstverständlich

das, was ich auf die Frage “was wird gesehen”

antworten soll || möchte.

Ich bin keinen Augenblick im Zweifel, was ich antworten

soll. |

Untersuchen wir den Satz:

“nur ich darf das tun”! Es

ist mir also ein Privilegium eingeräumt worden.

Kann das sein ohne daß es sich auf meinem Körper

bezieht? |

Denken wir uns

diesen Irrtum: Ich sage “ich sehe

…”. Man fragt mich wo sind Deine Augen

& ich zeige über mich auf Augen eines andern

Körpers. Hatte ich dann Recht oder Unrecht als ich

sagte ich sehe das & etwa auf meine (des

L.W.) Brust zeigte? |

Ja ¤ auf die

Frage “was siehst Du?” antworte ich

genau das, was ich

mir als Beschreibung der unmittelbaren Erfahrung

denke. |

Ich glaube daß die

Schwierigkeit im Begriff des Erfahrungssatzes liegt nämlich

sofern man fragen kann ob es Erfahrung ist daß ich es bin

der das sieht. |

Etwa auch ob

das wieder meine Erfahrung |

Das einzige, was an der Frage “was siehst

Du” seltsam erscheinen könnte, ist, daß sie an eine

bestimmte Person gerichtet werden muß; & daß ich in

gewissen Fällen sagen werde: “Ich dachte, Du

fragtest mich, dann habe ich geantwortet”.

Aber dieser Fall ist nicht zu verwechseln mit dem, wenn er gefragt

hätte “wie groß ist

der Durchmesser der Erde”. |

Warum aber wäre gerade ich im Stande auf jene

Frage zu antworten? – Wie, wenn man mich

fragte: “Wie weißt gerade

Du die Antwort?” |

Und was heißt es wenn ich sage: kein

Anderer kann sie wissen? |

Wie wäre es wenn ich nicht wüßte was

ich sehe? |

In welchen Fällen aber

würde ich |

Das

‘Ich’ bezeichnet || ist eine

Person! – |

Wenn man

mich fragt “was siehst Du?” so brauche ich ja

nicht zu antworten: “ich sehe das

& das” sondern bloß “das

& das”. |

Unsere Schwierigkeiten beziehen sich nicht nur auf die Sprache

sondern auf die Bilder im Allgemeinen die wir uns bei der

Darstellung der Tatsachen machen. || die

wir bei der Darstellung der Tatsachen

gebrauchen. |

Wenn auf die Frage “was siehst Du” zur Antwort

kommt “das & das” & das gerade ist

was ich reine Beschreibung der Erfahrung nennen

möchte, || nenne, dann muß doch

die Frage auch gerade nach dieser Beschreibung gefragt

haben. |

Denke an die Frage: “Wo ist das

geometrische Auge?”

– Auf diese Frage fährt meine Hand an den richtigen

Ort auch wenn er nicht mein Auge ist.

Könnte man sich aber nicht denken daß erfahrungsmäßig auch die Hände der Andern auf diesen Ort deuteten? |

“Ich

bin hier”. |

Wenn

mein Körper im Stande ist, auf das

geometrische Auge zu zeigen,

ist es dann schwer eine

Verbindung zwischen meinem & dem Körper eines Andern zu

denken die ihn bewegt auf den Punkt zu deuten wo mein Finger unter

gewissen Umständen hindeuten würde? Ich gebe

das nur als mögliche Hypothese, wenn man in einem solchen Fall

eine solche Hypothese wünschen sollte. |

Der solipsistische Standpunkt will die Beschreibung

meiner Erfahrung in den Mittelpunkt rücken.

Aber man kann den Solipsist leicht

|

Bedenke daß es keine Meinung äußert wenn

jemand sagt: “Nur ich

sehe”. |

Suche ich

mir den Mund aus mit dem ich schreie wenn ich Schmerzen

fühle? Oder sage: “ich sehe

…”? |

Wer

sagt ‘α’, fällt von einer

Sprachform in eine andere. |

Kann man sagen “das Wort

‘ich’ bezeichnet eine

Person” oder auch “das Wort ‘ich’ in eines

Menschen Mundes bezeichnet eine

Person”? |

“Ich” als Subjekt & als Objekt.

|

Denken wir uns eine Hand würde

neben meine linke gelegt die ganz so aussähe wie sie &

dieselben Bewegungen machte. Wie könnte ich wissen

welche meine |

… is used in a way to express an opinion

which we reject. The opinion e.g.

that all other people except A (or myself) are

shamming when they say that they have

toothache. It

seems that I want to || the

solipsist wants to say of them that they haven't got

toothache i.e. that he

wants to say of them that which the sentence

‘they haven't got

toothache’ says in the

ordinary language. Whereas what

he really wishes to do is to change the notation.

Analogous when the idealist says that the tree doesn't

exist when nobody looks at it. He is prompted to say this

but the || his sentence in ordinary language

expresses a view which he isn't at all keen on

holding. He doesn't wish to say that

the tree in the sense in which it might vanish while we look at it

actually always vanishes as soon as everybody

turns their backs on

it. But he is not able to overcome the difficulty of

expression which consists in his expressing himself in the phraseology in which views about

things are uttered in ordinary language instead of the

phraseology of grammar; i.e.

giving || laying down rules. Why

is he unable to emerge from

that phraseology? Note the usage of the word

‘possibility’. The confusion we talk

about is all here || prepared

Think3 of Jekyll & Hyde. In which cases would we talk of two persons inhabiting the same body? Memories. Imagine my memory today to leave out yesterday the day before the day before yesterday etc. but tomorrow remembering yesterday etc. We could Imagine everybody getting two names for the odd & even days of his life because of memory leaving out every other day. |

To

return: When I said α I did not mean by

‘I’:

Wittgenstein.

For W. is characterized by his body,

or by his memories or by his character

etc. but I wasn't concerned with

any such thing. I did not mean to state that mostly

when I see there are near to the geometric

eye parts of a body which people call

W.'s. This may be so but it is just as

easily imaginable that the body round the

geometric eye disappears for good or changes

its shape & properties constantly

etc. I did not want to state α as a

proposition of experience. –

Imagine that the upper half of my head vanished without my

noticing it but the geometric eye

would still lie in the same position with respect to my mouth, say,

as before. I should then talk about

what I see just as usual. One might say:

this is exactly the case as feeling || having pains

in your amputated leg || foot. All right, but let us ask the

analogous question in this case: with

what right does the |

Can a

machine think? Different languages.

|

Ich will eine Notation die

nur die Erfahrung beschreibt (ausspricht). Und im Satz “Ich habe Zahnschmerzen” ist das ‘ich’ ein Element || Satzelement das nicht zum Bild der Erfahrung gehört, wie wir es verstehen. |

“Mr.

Nobody is in this room.”

|

Can one talk about

“my geometric

eye”? |

Nicht nur bin ich versucht eine bestimmte Notation zu

gebrauchen sondern auch sie für gerecht zu erklären

& zu sagen warum ich dazu versucht bin. Aber die

Rechtfertigung gebe ich schon in der neuen Sprache!

Es sei denn

daß ich wirklich Erfahrungstatsachen

beschreibe. – Ich möchte sagen:

“Ich

möchte mich so & so ausdrücken, denn es ist doch

wahr daß …” So sage ich ihm z.B. auf mein Auge deutend: “das geometrische Auge ist hier.” Er antwortet: “Dein geometrisches Auge ist hier aber meines ist das!” Nun wäre die zunächst richtige Antwort auf das: “Du verstehst mich nicht, was ich meine ist hier wo ich hinzeige & ich rede nicht von Deinem & Meinem sondern von dem geometrischen Auge.” Hier ist nur der Ausdruck “was ich meine” irreführend weil er es erscheinen läßt als hätte ich etwas besonderes “in mind” was ich nicht ausdrücken kann. Es bleibt dabei daß ich ein Statut für eine Notation aufstelle; eine Notation die nicht gerechter oder ungerechter ist als eine andere. |

“Das geometrische

Auge ist hier” ist keine

Ortsbestimmung sondern eine Definition.

|

Und

ein Streit darüber ist

(also) ein Streit über eine

Definition || Definitionen. |

Nun will

ich eine Notation haben in der was ich sehe – wie ich

offen sagen muß – – – – |

Denken wir uns was ich sehe

wäre im Leben der Gemeinschaft viel wichtiger als es in

Wirklichkeit ist.4 |

Ist es nicht nur Zufall, daß nur ein

Mund weiß was ich sehe? Nehmen wir an es wären

zwei Münder. Dann darf zwischen diesen

beiden keine Unstimmigkeit sein & wenn sie ist

dürfen wir nicht sagen es sei eine Meinungsverschiedenheit

sondern es wird einfach nicht das betreffende Spiel gespielt.

Ich könnte mir ja den Fall denken daß ich zugleich

spräche & schriebe ja sogar mit beiden Händen

schriebe. Wenn dann mein Mund eines sagte & meine

Hand etwas anderes, würde das als Unsinn aufgefaßt.

|

Wenn es eine

größere Rolle spielte; wenn mehr || die Menschen immer wieder von dem sprächen was ich

sehe so wäre es leichter dafür eine besondere Notation

einzuführen. Der

extremste || stärkste Fall

wäre der daß ich allein angestellt wäre zu

sehen & Bilder anzufertigen. |

Wenn man sagt man möchte daß das

Gesichtsbild eine zentrale Rolle in der Sprache

spielen soll, so könnte man antworten daß es gar keine Rolle

spielt da es kein Zeichen der Sprache ist. Daß das was

in der Sprache vorkommt die Bilder sind die die Personen machen

& daß diese Bilder gleichberechtigt sind. |

Muß ich wissen, wer ich bin?

Und in wiefern? Denn wenn ich nur sagen kann

“ich bin ich”, so weiß ich gar nichts.

|

Wenn man sagt || Statt

“nur meine eigenen Erfahrungen sind wirklich” kann

man || “Nur meine eigenen Erfahrungen sind

wirklich”: man kann auch sagen:

“Nur ich sehe wirklich, höre wirklich

etc.” Oder auch so: “Wenn

gesehen wird, so sehe immer ich.” Wer

das sagt will den Unterschied betonen zwischen den Relationen von

“ich habe einen blauen Fleck” & “er

hat einen blauen Fleck” einerseits & “ich

sehe …” & “er sieht

…” anderseits. |

Die Rolle, die das ‘Ich’ spielt in

“Ich sehe …” wird klar, wenn man sich

denkt, es würde gefragt “was sieht

er”, wo diese Frage so viel heißt wie

“was siehst Du, daß er sieht”. |

Auch: Ich als einziger

Wächter auf dem Turm habe zu sagen, was gesehen wird.

In diesem Falle gar keine Versuchung zu sagen

“Ich sehe …”. |

Daß der Andere sieht,

weiß ich aus

einer Erfahrung, die sich auf jenen Körper bezieht.

Daß ich sehe, weiß ich nicht aus

einer. |

Das kommt am

Schluß auf etwas ähnliches hinaus wie die Verwechselung des

Wortes ‘A’ mit dem Ding A. |

Ich mißverstehe die Grammatik des

Satzes “ich sehe …” auf die

Weise, daß ich vergesse daß das

“ich” hier wesentlich ein Signal

meines Körpers ist. |

Ich

schaue mich um & sage: “das ist gesehen

& das ist gesehen” & so

fort. Dann sage ich: “niemand

Anderer hat das was ich da habe”. |

Die

Situation in der man eine

philosophische Schwierigkeit fühlt ist sehr

wichtig. |

Es kann

z.B. sein daß der Satz den Du immer sagen

willst, bloß das Bild des gesehenen ist, das ja auch |

∣ Wir verstricken uns in der

Sprache. ∣ |

Kann man sagen

das Muskelgefühl ist das || ein

Charakteristikum dafür

daß ich den Arm hebe. Und nicht ein

anderer? |

“Wenn

ein Anderer den Arm hebt so erkenne ich das an dem was ich sehe

& höre; wenn ich ihn hebe aus dem was ich

fühle || will.”

(“Also will eigentlich nur

ich.”) |

Das “Ich” ist kein Zeichen

des Erkennens der Person. Ich kann

durch Schauen erkennen, welche Person den Arm

hebt aber nicht durch Fühlen.

Wenn ich vor Schmerzen schreie so erkenne ich nicht wer

Schmerz hat & drücke es aus. |

An dem Umstand wer schreit erkennen wir wer

Schmerzen hat aber daß er & nicht ein

Anderer schreit drückt keine Meinung darüber aus, wer

Schmerzen hat. |

Erfahrung die sich auf meinen Körper

bezieht. Der Satz “ich

sehe” sagt nichts über meinen Körper

aus. “Aber Du unterscheidest doch den Fall

wo Du siehst von dem wenn ein Anderer

sieht.” |

If someone asked

me: how do you know that only what you see is really

seen I should answer “because this is

what's seen (with a gesture pointing before me),

& I see it (& it's

me || I who sees it).

Ich zeige vor mich hin & sage “es ist doch nur das was wirklich gesehen ist”. Ich vergesse daß ein Satz uns noch so natürlich kommen kann, aber dadurch noch keinen Gebrauch hat. Denken wir an “A = A”, “dieser Baum ist dasselbe wie dieser Baum”. Die Art & Weise wie ich diesem Satz scheinbar einen Sinn gebe ist ganz ähnlich der || Gesten & Vorstellungen durch die ich diesem Satz scheinbar einen Sinn gebe sind ganz ähnlich denen im Falle “nur das wird gesehen”. (Es ist wichtig sich dieser besonderen Umstände in denen man einen bestimmten metaphysischen Satz auszusprechen besonders geneigt ist bewußt zu werden.) There is, as we have said, no objection to adopting a symbolism in which a person always or temporarily holds an exceptional place in the grammar. And therefore if I utter the sentence “Only I really see” it is conceivable that upon this my fellow creatures adapt || arrange their notation in such a way as to put me into its center. For this purpose it was not necessary that the ‘I’ in ‘Only I see’ should stand for ‘L.W.’. For they took that person as the center of their notation who said it. What however is wrong is to think that I can justify this choice. And this is connected with the following question When I said from my heart that only I see I was also inclined to say that by ‘I’ I didn't really mean L.W. That for the benefit of my fellow men I could translate my sentence into “it is now only L.W. who really sees” but that this was not its real meaning. I could almost say || have said that I by ‘I’ meant something which just now inhabits L.W. but which the others can't see & therefore I must, to them, talk of ‘L.W.’ (“I meant my mind & could only point to it via my body”). Nur || Wie gesagt nur die Rechtfertigung, daß eben in diesem Körper (etwa in L.W.) das wohnt, was lebt, ist sinnlos. Denn ich will ja eingestandenermaßen damit nichts sagen was, im gewöhnlichen Sinne, die Erfahrung lehrt. (Und denke ja nicht es sei eben ein Erfahrungssatz den nur ich wissen kann, weil eben nur ich in der Lage bin diese Erfahrung zu machen.) Die Idee nun daß in meinem Körper erst das eigentliche ich lebt hängt mit der eigentümlichen Grammatik des Wortes  α1 = α,

β1 = β & β =

β”.

α1 = α,

β1 = β & β =

β”. ‘Ich’ in “ich habe Schmerzen” ist kein Demonstrativum. Vergleiche: “Woher weißt Du daß er Schmerzen hat” – “Weil er es gesagt hat”; & anderseits: “Woher weißt Du daß Du Schmerzen hast” – “Weil || Ich weiß daß ich sie habe, weil ich sie fühle”. “Ich habe sie” heißt “ich fühle sie”; aber daß man in dem Satz || der Antwort “weil ich sie fühle” das “fühle” betont & nicht das “ich” drückt aus, daß ich hier nicht eine Person unter andern herausgreife. ⋎ Sowenig |

¤1 Einwand: Ich zeige doch auf eine Person

im Gegensatz zur Andern & im Gegensatz

dazu, wenn ich auf andere zeige wenn ich sage “ich habe

Schmerzen”. 2 Antwort auf diesen Einwand 3 – |

◇ Der Unterschied

zwischen “ich habe

Zahnschmerzen” &

“er hat Zahnschmerzen” ist

nicht der der Sätze

“L.W. hat

Zahnschmerzen” &

“Smith hat

Zahnschmerzen”. Vielmehr

ist der Unterschied jener Sätze zu vergleichen dem daß ich

einmal stöhne, ein andermal sage daß jemand

stöhnt. Wir fühlen nun, daß dem ich in den Sätzen der zweiten Kategorie kein Körper entspricht & das erzeugt die Täuschung daß ihm etwas körperloses entspricht was aber seinen Sitz in unserm Körper hat. Dieses vermutliche eigentliche Ich ist es auch von dem gesagt wurde “ich denke also bin ich”. Auch dieser Satz ist sozusagen eine krankhafte Ausscheidung des Körpers der Sprache. In fact we might say that what we were all the time concerned with was the grammar of the words: ‘seeing’, ‘hearing’, ‘thinking’ etc. Kehren wir zu der Frage zurück ob eine Maschine denken kann. Stöhnen &: die Beschreibung des Gesehenen (der Erfahrung) enthält nicht wesentlich ein Subjekt. Die Ausnahmestellung des Wortes “ich” ist nicht die Ausnahmestellung einer Person. Der Solipsist wünscht im gewissen Sinne Unparteilichkeit der Ausdrucksweise. Behavioristische Ausdrucksformen. |

Wie weiß ich, was

ich sehe? Warum

glaubst Du, daß ich es weiß? Wie weiß mein Mund

was die Augen sehen? Heißt das nicht, daß hier von

‘Wissen’ gar keine Rede sein kann? Nehme ich an daß es ein Anderer wissen kann? D.h. würde ich sagen, daß er es weiß, wenn er z.B. immer richtig sagen kann, was ich sehe? Würde ich sagen daß es meine Hand & mein Mund weiß? (Ich nehme an daß es meine Hand schreibend ausspricht.) |

Was heißt

es sich selbst etwas mitteilen? |

Es ist uns als ob der Ausdruck “dieselbe

Farbe” oder “die Farbe Blau” zwei

verschiedene Bedeutungen hätte. Die normale in

der es uns gleichgültig ist, ob ein Anderer ‘wirklich

dasselbe sieht’ & eine in der die Worte

“dieser bestimmte Eindruck”

bedeuten. |

Wer sagt ‘ich sehe’ beschreibt

nicht etwas was in einem Menschen vorgeht. Ein Mensch sagt

es bloß & was in ihm vorgeht kann selbst gesehen

werden. |

Is there

no mind but only a body? The answer is the

word “mind” has meaning i.e. a

use in one language but this doesn't yet say anything about

the kind of use that is made of it. |

Denk' nur: der Mund der sagt

“ich sehe” ist ja nicht das Auge & das Auge

braucht gar nicht vorhanden zu sein. |

Es schlägt Einer vor: Ich

will einmal das Wort “blau” so gebrauchen daß es

nur die Farbe || das bedeutet was

ich sehe wenn ich nach dem normalen Sprachgebrauch blau

sehe. Oder sagen wir: ich will dann zum Unterschied

von “blau”

“blau'’” sagen.

Aber welchen Gebrauch mache ich nun von

“blau'’”. |

Man könnte auch sagen:

“wenn ich meine persönliche Erfahrung beschreibe so ist

diese Erfahrung nur eine Begleitung der Beschreibung, denn

niemand zwingt mich ja sie so zu

beschreiben.” |

Denn was tut die

Beschreibung als daß sie Worte ausspricht?

|

Now the language

we're in when we adopt the sense datum-notation

is that we || to forget the difference

between the grammar of a statement about sense data & the

grammar & an outwardly similar statement about physical

objects || reality. (From this

point one might go on talking about the misunderstandings which find

their expression in such sentences as “we can never see an

accurate circle” or “all our sense data are

vague”, or about the ideas of absolute

position & absolute motion & size in

visual space etc.

etc..) || as opposed to

Euclidian

space etc.

etc.¤) Now we can use || make use of such an expression as “pointing to the appearance of a body” or “pointing to a sense datum”. Roughly speaking this sort of pointing comes to the same as sighting say along the barrel of a gun. Thus we may point & say “this is the direction in which I see the || my image in the mirror.” One can also use such an expression as the appearance or sense datum of my finger points to the sense datum of the tree etc. It is a different case however when I point say to a sound || Now when in the solipsistic way I say the sentence “this is what's really seen” I point before me & it is essential that I point visually. If I pointed sideways or behind me as it were to things which I don't see the pointing would in this case be meaningless to me it would not be pointing in the sense in which I wish to point. But this means that when I point before me saying “this is what's really seen” although I make the movement || gesture of pointing I don't make any use of it for I don't point to one thing as opposed to another at all. (This is almost as though travelling in a car & feeling in a great hurry || What we || I do is similar to this: when we travel in a car & feel in a great hurry I instinctively press against something in front of me as though I could shove || push the car from the || its inside.) If it made || makes sense to say “I see this” or “this is seen”, pointing to what I see, it makes sense to say “I see this” or “this is seen” & to point at || to something I don't see. ¥⋎ And therefore || in this way the solipsist's “only this is really seen” reminds us of a tautology. |

⍈ He || The solipsist || I pointed Of course one of the things that || which tempt us to make our pseudo-proposition is the proposition “I see this” where I point to certain objects around me as opposed to others or in a certain direction in physical space (not in visual space) as opposed to other directions in physical space. And if, pointing in this sense, I say “this is what is really seen” one may answer me “this is what you L.W. see” & there is no objection to adopting a notation in which what we used to call “things which L.W. sees” is replaced by “things really seen”. If however in saying “this is seen” I point to that of which I say that it has no neighbour. I make a similar mistake as when || mistake absolutely analogous to this when I say || think that the sentence “I am here” makes sense & is always true (although possibly one which other people can't understand || no one else can understand it) when ¤ I say it under conditions different from those special conditions under which it makes sense, e.g. when my voice is recognized by the other I could however try to express my solipsism in a different way. I imagine that I & others make descriptions of what we see || each of us sees by writing, drawing etc. These descriptions are put before me. I point to the descriptions which I have made & say “only this is (or was) seen”. That is, I am tempted to say only this description has reality (visual Let us now ask: “can a human body have pain? One is inclined to say how can the body have pain? The body in itself is something dead; a body isn't conscious.” And here again it is as though we saw || looked into the nature of pain & as though we ¤ saw that it lay in its nature that a body couldn't have it. And it is as though we found that ¤ what had pain must be an entity of a different nature than a material object in fact a spiritual object. On the other hand we can perfectly well adopt the expression that a body feels pain || “this body feels pain”, & we would just as usual talk || tell it to go to the doctor, lie down, & even to remember that the last time he had pains they were over in a day. But wouldn't this form of expression at least be an indirect one? As when one strikes the ◇◇◇ …? – Is it only an indirect expression when we say “write ‘3’ instead of || for ‘x’ in this formula” instead of “substitute 3 for x”? (Or on the other hand is the first the only direct expression as some mathematicians think)?! ¥ All depends how we go on using our words. Don't imagine || Let us not be misled by imagining meaning as an occult process or relation || interaction between the || a word a mind & a thing which contains the whole usage of the word as a seed might be said to contain the future tree. |

⍈ The one expression is no more direct than the other. The meaning of the expression depends entirely on how we go on using it. |

“Zahnschmerzen äußern”

“Mutwillen äußern” “Bläue äußern”. Denken wir die Menschen reagierten auf Farben mit bestimmten Tönen. |

Man muß sich darüber klar werden, wieviel einer

erfinden müßte, der den Ausdruck des Schmerzes als Spiel

erfinden wollte. |

Wer das Wort für Zahnschmerz erfindet

muß auch das Spiel erfinden das damit gespielt werden soll. – “Nun so erfindet || erdichtet er

eben, daß die Menschen, wenn sie Zahnschmerzen haben, dieses Wort

sagen”. Aber seltsam, daß er das erfinden kann

& doch den Andern seine Erfindung nicht soll erklären

können! Oder haben wir uns geirrt &

(es) war das gar keine

Erklärung?! Denn was verstand er denn

darunter; || : daß die Andern

“Zahnschmerzen”

hätten? (Antworte nicht er

meine eben, daß sie haben, was er hat, denn es ist

eben noch gar nicht bestimmt inwiefern man sagen kann “er habe

etwas”.) Er erfindet nicht einen Namen, er erfindet (erdichtet) die Schmerzäußerung! |

“Also

weiß ich doch nur von mir, daß ich Schmerzen habe.

Oder vielmehr: also weiß ich doch nur von mir

selbst was Schmerzen sind.” Aber von

wem? Und zu wem sage ich das? Ich

habe freilich das Wort “Schmerz” wie das Wort

“braun” nicht von mir selbst gelernt; – aber so

habe ich ihnen also selbst eine private Bedeutung

gegeben! |

Ich möchte sagen: ich liefere || I

supply alle wirklichen & vorgestellten

Schmerzen. |

Aber es gibt ja

eine Notation die in gewissem Sinne diese Auffassung wiedergibt:

sie setzt vor jeden Satz der nicht schon die Beschreibung der

eigenen Erfahrung ist die Worte “ich

glaube”. Und somit erhält jeder Satz die Form

der Beschreibung der eigenen Erfahrung. Man sagt dann “ich habe Zahnschmerzen” aber “ich glaube, er hat Zahnschmerzen”. |

Was sollen wir nun

sagen: daß jede Hypothese ohnehin eine

Abkürzung ist statt eines Satzes

“ich glaube …”? Also, daß

jeder Satz selbstverständlich vom Ich handelt, auch

wenn wir's nicht sagen? |

Man könnte fragen:

“verstehe ich meine eigene hinweisende

Definition?” Ja was heißt es denn

sie zu verstehen? Und braucht das dann etwa

weitere Erklärungen? Ich benütze sie

oder ich benütze sie nicht. Aber eben darum hilft sie

allein mir nicht. |

Ich

sage mir: “das ist doch grün”

& weise auf etwas Grünes; & es ist mir als

hätte ich das Wort ‘grün’ mit einer

bestimmten Sache verbunden. |

“Ich will statt ‘ich

sehe grün’ ‘es ist grün’ gesetzt

haben; aber nur wenn ich es bin der es

sagt.” Aber “ich” bedeutet hier

keine bestimmte Person; ja ich will auch gar nicht, daß

es die || jemandes Aufmerksamkeit auf

diesen Körper lenkt. Nun dann sagt es in diesem Fall

gar nichts. Du sagst ‘das ist

grün’ & Du sagst Du gibst dem Eindruck, diesem

Eindruck, den Namen “Grün”; & das ist gut, wenn es heißt

diesem Eindruck & nicht jenem (der etwa

‘rot’ heißt). Aber

diesen Gegensatz willst Du eigentlich nicht machen, sondern so etwas

wie den Gegensatz: Eindruck – Ding. Du

denkst daß Du das Wort ‘grün’

direkter gebrauchen könntest. Woher dieses

Gefühl? |

Immer wieder das Gefühl, daß ich sagen

kann: “ich will nur dort von

‘grün’ reden, wo ich grün sehe

ohne daß aber das ‘ich’ sich auf eine bestimmte

Person bezieht”. Was aber ist dann die

Kontinuität dessen was ich so benenne? –

Ich könnte auch fragen: “wie

kann || soll ich die Regel für die

Benennung festlegen?” Denn ich scheine

wesentlich keine Kontinuität

anzuerkennen. |

Gehen wir zu

dem Menschen zurück der ‘einen Namen für

Zahnschmerzen erfand’. “Er will mitteilen

daß er Schmerzen hat & kann es nicht, weil er kein Wort

für die Schmerzen hat”. Aber wie kann er es

mitteilen wollen wenn er noch keine Sprache hat.

Kann man denn Schach spielen wollen & aus

diesem Bedürfnis das Schach erfinden?! Nun

wird man sagen: Aber er kann doch gewiß Schmerzen haben

ohne es jemandem zu sagen; – & warum soll er es

dann nicht mitteilen wollen, daß er sie hat? Aber was

heißt es: ‘das

mitteilen’? Ist diese Mitteilung von

derselben Art wie die, daß der & der Gegenstand dort

& dort steht? Oder, daß um diese Zeit eine

Mondesfinsternis zu sehen sein wird;

etc.? Was soll der Andere mit

dieser Mitteilung machen? Denn die Mitteilung ist

vorläufig weiter nichts als ein Satz den ich ihm |

Könnte er z.B. auf die Idee

kommen auf seine Wange zu zeigen wenn er dort

Schmerzen hat? Inwiefern aber hat er denn

dort Schmerzen wenn er nicht dorthin

zeigt? Der Ort des Schmerzes – in einem

Sinne – ist eben der Ort an den ich, unter gewissen

Umständen, zeige. Und hier haben wir unsern alten

Fall: das Zeigen ist nicht durch eine andere Erkenntnis des

Ortes gerechtfertigt, könnte uns aber so erscheinen.

|

Nehmen wir nun an, wir sagten, er

wolle es niemandem Andern mitteilen sondern nur sich

selbst sagen, daß er Zahnschmerzen habe. Da haben wir

das Gefühl, obwohl er es wisse & es daher in gewissem

Sinne überflüssig ist es sich zu sagen, so

könnte || könne || könnte er es sich doch auch noch

sagen. Aber man vergißt, daß man von den Lauten, die

er daher hervorbringt, nur deshalb sagt sie hätten Bedeutung oder

Sinn, weil das Spiel hinter ihnen steht von |

Man kann sagen:

“Jetzt sind Zahnschmerzen

(d.i. wirkliche Zahnschmerzen)

hier”; nur gibt man damit bloß einen Namen, denn eine

Rechtfertigung läßt man nicht zu. || ist nicht

zugelassen. Dabei ist aber das Gefühl vorhanden,

als wären wir gerechtfertigt. (Ganz so, wie wenn

wir nach einer allgemeinen Formel bestimmte

Rechnungshandlungen vornehmen.) |

Denke nun daran, daß die

Unwahrheit in Sprachspielen verschiedene Rollen spielen

kann. || Denke nun an die Rolle von unwahren

Sätzen in Sprachspielen: |

Wir sind geneigt uns zu fragen: “Was ist eine

Frage?” & zwar darum weil wir … |

Wenn wir die wesentliche Verschiedenheit

der Sprachspiele vergessen so sind wir geneigt uns zu

fragen: Was ist eine

Frage? Ist eine Frage die Feststellung daß ich das

& das nicht weiß oder die Feststellung daß ich

wünsche der Andere möchte mir sagen … Oder ist

es die Beschreibung |

Denke daran wie verschiedenes

‘Beschreibung’ genannt wird. Denke

an die Beschreibung der Lage von Körpern durch eine

Zeichnung eine Plan &

(anderseits) an die

Beschreibung des Verlaufs einer Schmerzempfindung.

|

Warum ist

der Gedanke, die Erwartung der Glaube keine bloße

Spielerei? Ändern sie die Wirklichkeit?

Ist die Wirklichkeit … nicht unabhängig von

ihnen? Was hat der Gedanke mit dem zu tun was der Fall

ist? Was macht uns die Erwartung zur Erwartung der Wirklichkeit? Ich schrieb darüber: “ …” Und es ist wahr: das Portrait erhält seine Bedeutung für uns dadurch, daß wir zu ihm eine ähnliche Einstellung haben wie zum Menschen. || daß unsere Einstellung zu ihm & zum Menschen etwas gemein haben. Das ist freilich nur ein spezieller Fall. |

Würden wir auch Würden wir nicht sagen, ob er der Regel wirklich folge, werde sich darin zeigen, ob er auch auf andere Zeichen etwa –xxx entsprechend handle || antworte. || andere Zeichen mit entsprechenden Bewegungen beantworte. Und das drückt die Ansicht aus, als sei das Folgen ein unserer Wahrnehmung verborgener || unzugänglicher Vorgang etwa ein Geist dessen der der Regel folgt. Und der Satz ist vergleichbar dem: Ob in dem Gehäuse wirklich der Mechanismus einer Taschenuhr ist wird sich dadurch zeigen, ob sie auch geht wenn wir sie nicht mehr aufziehen. Ist nun der Vorgang im Geist des der Regel Folgenden ein bewußter oder unbewußter? Wenn das letztere dann ist er ein hypothetisch angenommener Vorgang. ¤ Man würde sagen: man kann dem Zeichen “– – x” nicht folgen außer in dem man einer allgemeinen Regel folgt. Aber worin besteht es, einer allgemeinen Regel folgen? Besteht es nur in dem was ich etwa einmal tue wenn ich das Zeichen “– – x” gebrauche oder auch darin daß die Regel öfter angewandt wird? & wie oft? |

Was sollen wir von dieser Aufzählung denken? |

It is clear that Our examples

– to Let us ask the following question: “If || suppose on one such ground or another B had said ‘I can continue the series’ & on being asked to continue it had stopped & shown himself unable to go on should we say that this proved that his previous statement that he could go on || continue was wrong or should we say that he could continue when he said he could but that he can't now?” Should B himself say “I see I was wrong” or “I was right at the time I said it … || but …”. There are cases in which he would correctly say the one & cases in which he would correctly say the other. Suppose he said the formula & forgot it later. Or he continued & can't continue the same numbers now. Or he says I now know the numbers I got then but I couldn't get them now. Or then I felt I could continue. Or my arm didn't hurt then. In other cases we shall say, I thought I could lift this weight but I couldn't || was mistaken. I thought I knew it || could say it by heart but I couldn't. || was mistaken. We may say that then it was a conjecture that I could. Another class of cases is: I can but I won't. I can if I try hard but I won't. One might also say I could then do it if I actually did it, otherwise I ought to say || only “I could do it as far as … was concerned”. || survey the cases of trying & forgetting. This is the use of such a phrase as that if something happens it can happen. One of the Imagine this language it has two expressions for ‘I lift a weight” one of them is used as a test, one otherwise. ¥ There is the element || feature of conjecture, that of the description of a state, that of an account of certain tests passed & others. We see that the cases || uses of ‘can’ have a vast net of family likenesses & that certain features can be said to be blended in the different cases in various degrees. ⍈ There are on the other hand various obvious reasons why we should be || are inclined to look at the fact of someone being able to do something etc. as the fact that he is in a peculiar state. And this way of looking at it or this particular metaphor is embodied in such expressions as he is capable of, in the present tense he is in the state of … We talk of states of mind not meaning conscious mental occurrences. We regard the memory under the picture of a storehouse etc. ¤ (If a metaphor is embodied in one of our typical sayings that shows how immensely natural it comes to us.) And we now see that it wasn't at all a final answer to say that a man is led by the signs – ∙ ∙ … if he could also have followed other signs. In fact if we imagine this to describe a state we could make clear to ourselves what we have in mind by constructing this kind of example. Consider this mechanism. |

Describe the

use of “to be led by” & “compound sign”. |

The use of the word ‘to

read’ is quite clear in the normal surroundings. A

person has passed through one of the normal forms of

training he then reads books, newspapers, letters & so

forth. What happens when he reads his

newspaper? A mixture of a great variety of

things. Of course roughly speaking he looks at the words

& utters to himself the sounds corresponding to the letters

but some words he pronounces to himself just looking at them

as a whole others foreign || strange to him, he may read

letter by letter. Others |

We distinguish || There is the case

when a person reacts to the letters he sees in the

‘correct’ way never having seen this piece

of print before reading his newspaper and the case

where he knows what is before him by heart he has never been

able to read & now just looks at the piece

of paper & speaks || says the piece

by heart. Or he can read but slowly & with pain but

he knows the piece by heart or almost by heart &

he looks at the words in a sense half reading half saying by

heart (reading music). Or he looks at the paper & has a conversation he is not guided. Totally different from the experience of normal quick reading is that of reading a new script, here we have most characteristic experiences of reading whereas in the other case we haven't. Of a man who reads his newspaper we may say that many words he doesn't read. Sometimes it is the personal experience which clearly distinguishes reading from not reading: e.g. when A cheats you & pretends he is reading his personal experience is certainly different from that if he were reading. We say here surely he knows whether he is reading or not & so reading seems a peculiar personal experience Dream reading. Imagine a person who while reading had the experience of saying by heart. Should we say he was reading or not? “Only he can know whether he is reading”. This applies if by reading we mean personal experience. |

Wir machen in

manchen Fällen eine

genaue Unterscheidung zwischen der Geistestätigkeit die das Lesen

von nicht Lesen unterscheidet z.B. wenn jemand

gerade lesen lernt – manchmal buchstabiert manchmal errät

manchmal auswendig spricht. Bei einem geläufigen Lesen reden wir von lesen & nicht lesen abgesehen von dem was bei den einzelnen Worten vor sich geht. Wir sagen er liest nicht sondern gibt vor zu lesen wenn er in die Zeitung schaut & dabei an etwas anderes denkt, wie aber wenn er richtig äußerlich liest aber dabei nicht an das denkt was er liest? Oder er gibt vor zu lesen indem er auswendig spricht & die äußeren Handlungen des Lesens ausführt. Denken wir aber einen Wenn wir vom Lesen eines Menschen sprechen so spielen verschiedene Gesichtspunkte eine Rolle: Wir betrachten ihn einerseits als lesende Maschine || lesenden Automaten anderseits reden wir von speziellen begleitenden Erfahrungen & wieder von gewissen Prozessen der Übertragung. |

Imagine a

reading automaton which has to be trained. There

is a stage when he ‘accidentally’ says the right

word & a stage where he can read. Suppose he says

the right word & you say “oh he